世界の果てまで 冒険・探検の歴史

Wikipediaから世界の冒険・探検の記事を集めました。

冒険をテーマにした創作物も記載しています。

少しずつ追加してゆきます。

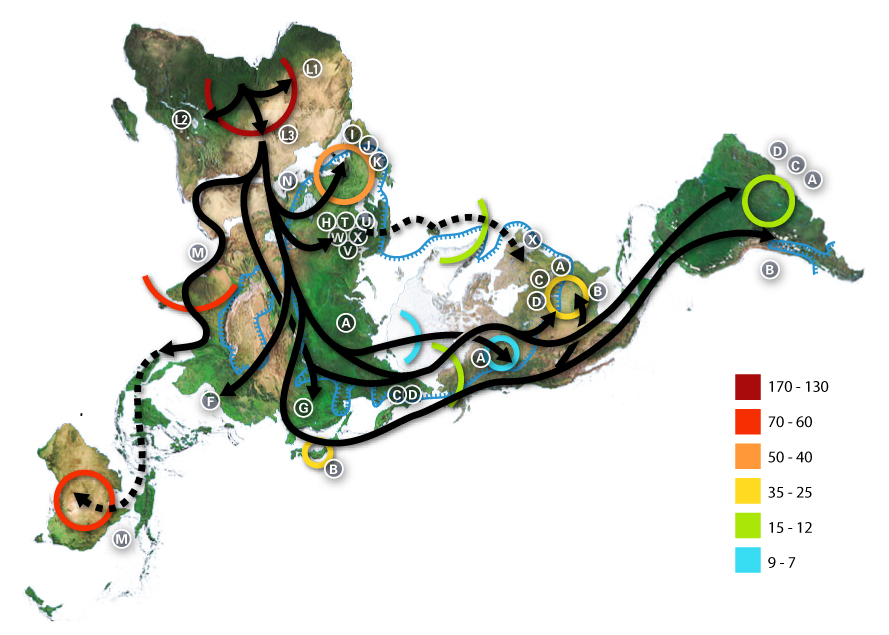

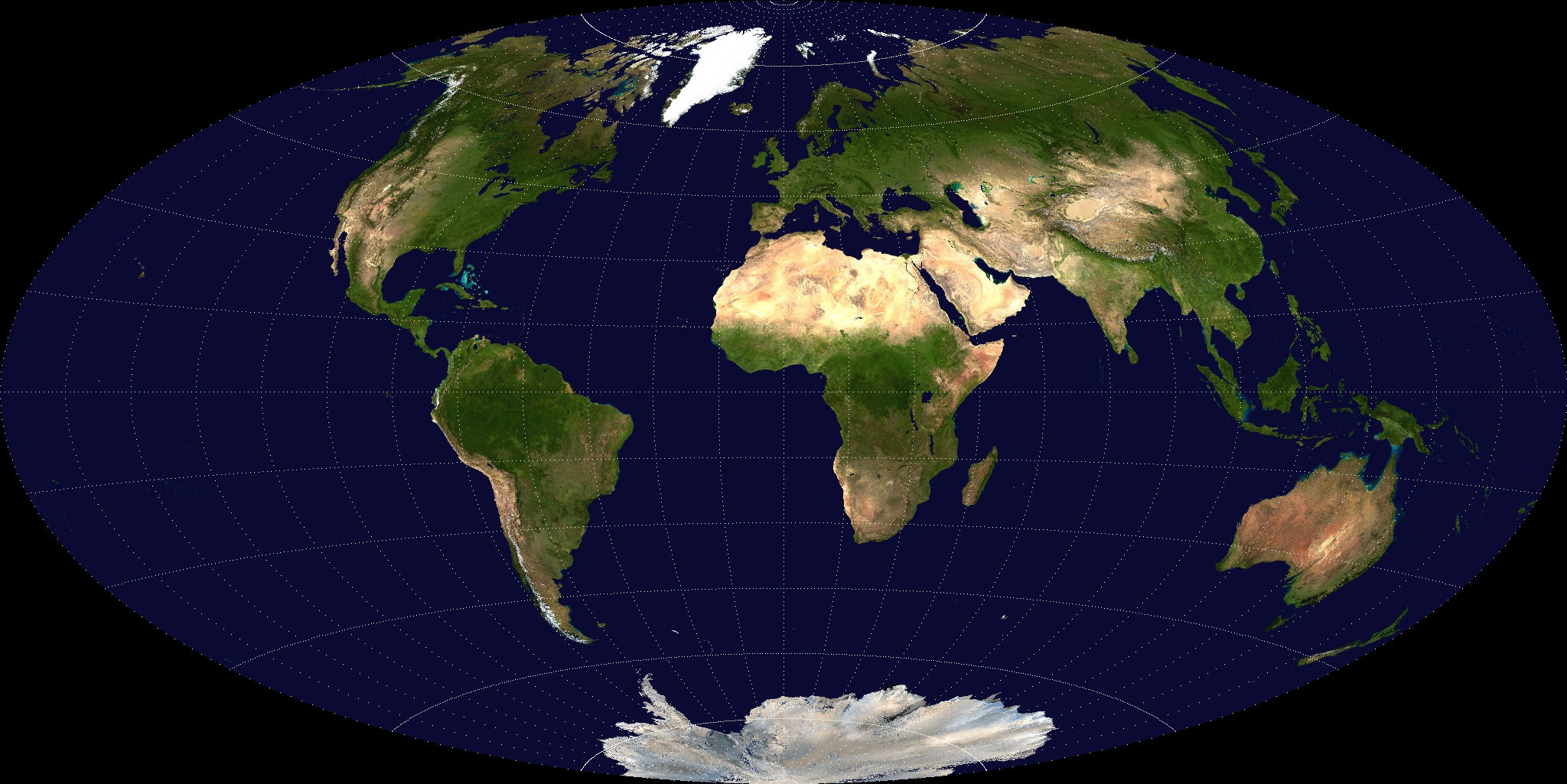

■ホモ・サピエンスは7万年前にアフリカから外へ移住し始め(出アフリカ)、そのルートはアフリカ東部の突端であるいわゆるアフリカの角からアラビア半島を経由したものだと考えられている。

アフリカを出た現生人類はアラビア半島沿岸部を伝って現在のイラン付近に至り、そこを起点に、インドから東南アジア、オセアニア方面にむかう「南ルート」、中央アジアを経由してアルタイ山脈、東アジア、北アジア方面に向かう「北ルート」、中東、ヨーロッパに向かう「西ルート」の3方向に分かれた拡散した。

人類のY染色体ハプログループ、ミトコンドリアDNAハプログループ、ピロリ菌および形質人類学的特徴もこの流れに対応しており、南ルートをとった集団がオーストラロイド、北ルートがモンゴロイド、西ルートがコーカソイド、非出アフリカがネグロイドということになる。

■インディアン/インディオの祖先は、約2万5000年前にシベリアに進出したハプログループQ (Y染色体)に属すモンゴロイドである。

当時は最終氷期の最盛期で、現在のベーリング海は陸地のベーリンジアになっており、ユーラシア大陸からアラスカに歩いて移民できた。

約1万5000年前、古モンゴロイドはカナダを超え北米大陸へ渡り、クローヴィス文化の担い手のパレオインディアンとなった。彼らがインディアン/インディオの直接の祖先であり、1000年で南米南端まで広がった。近年では最初期のアメリカ先住民(アメリンド)はアメリカ西海岸を氷床を避けて南下していったとする見方が有力である。

■直角三角形の3辺の長さの比は、測量や天文学の要請によって古代から研究されてきた。イエール大学のバビロニア・コレクション No.7289(前2000年頃)には、正方形と2本の対角線が描かれていて、それぞれの長さが楔形文字により60進法で記されている。

■約3600年前 ネブラ・ディスク (英:Nebra sky disk、独:Himmelsscheibe von Nebra) は、2002年に保護されたドイツ中央部、ザーレラント地方の街ネブラ近くのミッテルベルク先史時代保護区で1999年に発見されたとされる、青銅とその上に大小幾つかの金が張られた円盤である。

この円盤は、初期の青銅器時代ウーニェチツェ文化とかかわる天文盤と考えられ、紀元前17世紀からのこの時代の終わりには、ヨーロッパの北部がウーニェチツェ人の独占を逃れて、原材料(銅とスズ)とそれらを加工する技術において、中部ヨーロッパの流通ネットワークに参加することができたとみられる。

直径約32cm、重さおよそ2050gの青銅製。円盤の厚さは、中央から外側へとおよそ4.5〜1.5mmへと減少している。

現在の状況は緑色の緑青をふいているが、元の色は茶色を帯びたナス紺色である。

約3600年前に作られた人類最古の天文盤であると、2005年ドイツの研究チームが結論づけた。

この盤の上には金の装飾(インレー)で、太陽(または満月)と月、32個の星(そのうち7つはプレアデス星団)などが模られ、太陽暦と太陰暦を組み合わせた天文時計であると考えられている。

もともとの天文盤には、37個の金のインレーがあった。

1つのインレーは、古代に既に取り除かれていたが、その前の位置は、まだ見える溝により決めることができる。

円盤の縁は、前面から38個の穴が開けられ、その穴の直径は、およそ2.5mmで、互いから決まった位置に開けられていた。

■地球球体説を示す最古の史料は古代ギリシアの文献に遡る。

大地が球体であることがどのようにして発見されたのかについての説明はそこにはないが、東地中海沿岸(特にナイル川デルタとクリミアの間)においてギリシア人の移住の際の劇的な変化であった周極する星々の測定しうる高度と位置の変化を説明するための旅行家の提案ではないかと考えられる。

ディオゲネス・ラエルティオスによると、「ピュタゴラスは大地が丸いと言った最初のギリシア人であった。しかしテオフラストスはこれをパルメニデスに帰し、エレアのゼノンはヘシオドスに帰した。

■三角形を利用して距離を測定するのは古代に遡る。紀元前6世紀の古代ギリシアの哲学者タレスは、ピラミッドの影の長さを測り、また同時刻における自分自身の影の長さを測って、自分の身長との比から相似な三角形を使ってピラミッドの高さを測定していた。

プラトンが伝える有名な逸話に、夜空を見上げ天文の観察に夢中になるあまり、溝(あるいは穴)に落ちてしまった、というものがある。そばにいた女性(若い女性とも老婆とも言われる)に、「学者というものは遠い星のことはわかっても自分の足元のことはわからないのか」と笑われたという。

■アナクシマンドロス(Αναξιμανδρος Anaximandros、紀元前610年頃 – 紀元前546年)は古代ギリシアの哲学者。

ミレトスに住んでいたようで、タレス、アナクシメネスと共にミレトス学派(イオニア学派)の代表とされる。自然哲学について考察し、タレスとともに最初の哲学者とされることが多い。

万物の根源(アルケー)が「無限なるもの」(アペイロン, ἄπειρον)であることを論じた。

彼が残した断片によれば「事物の起源は、限りのないものである。事物がそこから生まれたものへと、その死も必然的に帰っていく。なぜなら、事物はその不正の償いとして、時の秩序にしたがって、互いに正しい返報をするからである」と記されている。

つまり、有限なもの(ペレス)はこれより生じ、寒熱をもち、罪によって滅び無限なものに再び帰するとする。

この発想の画期性とはタレスが「水」という自然界に存在する要素を用いて世界の起源を説明しようとしたのに対し、「火」や「水」といったあらゆる対象物の根源を抽出するために「無限なもの」を概念化したことである。

その他、アナクシマンドロスは「地球」が空に浮いており地球の下側にも空が広がっていること、動物や植物は環境の変化に対応して進化することなど、現代人に共有されている世界を理解するために必要な基本原理を築きあげたと考えられている。

■バビロニアの世界地図(紀元前600年ころ)

現在、発見されているものの中で、最も古いと考えられている世界地図は、バビロニアの世界地図である。

紀元前600年ごろに作成されたと考えられている。

ただ、世界地図とは言っても、想像や伝聞情報によると思われる箇所が多く、正確に描けているのはバビロンと周辺都市に限られている。

■ピュタゴラス(紀元前6世紀)が球体説の創始者とされるが、これは、あらゆる発見を古代の賢者の数人に帰そうとする古代ギリシア人の慣習による可能性がある。

ある程度の地球球体説は紀元前5世紀のパルメニデスやエンペドクレスにも知られており、高い信頼性をもって球体説をピュタゴラスに帰することはできないが、それにもかかわらず、球体説は紀元前5世紀にピュタゴラス派によって明文化された。

紀元前5世紀以降、声望あるギリシア人著述家で大地が球形以外の形だと考える者はいなくなった

■マッサリオテ・ペリプルス(Massaliote Periplus) – 大西洋に面したヨーロッパ(Atlantic Europe)沿岸の交易路。おそらく紀元前6世紀のもの。

■ミレトスのヘカタイオス(古希: Ἑκαταῖος, Hekataïos, 紀元前550年頃 – 紀元前476年頃)は、古代ギリシアの著作家、歴史家、神話学者。

★ヘカタイオスは富裕な家に生まれた。名前はギリシア神話の女神ヘカテーにちなんでつけられた。

全盛期はペルシア戦争の頃である。広範囲にわたって旅した後、生まれ故郷のミレトスに定住した。

高い地位に就き、神話学や歴史の本の執筆に専念した。

アリスタゴラスがミレトスの僭主として、ペルシアに対してイオニアの反乱を計画した時、ヘカタイオスは説得してやめさせようとした。

紀元前494年、敗北したイオニア諸都市がいろいろな条件を要求された時には、ヘカタイオスは大使の一人としてペルシアのサトラップ、アルタフェルネスのところに行き、イオニア諸都市の国体の復活を説得した。ヘカタイオスはギリシアで最初の歴史家とも言われ、ケルト人について言及した最初期の著作家の1人でもある。

★2巻から成る『Ges Periodos(地球を回る旅、世界概観)』と題された本をヘカタイオスの作とする意見がある。

どちらの巻もペリプルスの形式で書かれていて、沿岸を点々に眺めたものである。

1巻はヨーロッパについてのもので基本的に地中海の周航記である。

スキタイの北まで各地域を順番に記述している。

もう1巻はアジアについてで、1世紀の周航記『エリュトゥラー海案内記』と似た構成になっている。

ヘカタイオスは既知の世界の国々とそこに住む住人を記述している。エジプトについてはとくに広範囲に及んでいる。

解説にはアナクシマンドロスの世界地図を修正・拡大した地図がついている。

この本は374の断片が現存している。ビザンティウムのステファヌス編纂の地理用語集『Ethnika』にも多数引用されている。

ヘカタイオスの作品で他に知られているものは、ギリシア神話や伝説を合理的に体系化した『Genealogiai(系譜)』がある。

これは叙事詩的な神話作りの伝統を捨てたもので、2、3の断片の中に残っている。

■ヘロドトスは紀元前431年-紀元前425年に書いた『歴史』において、太陽が北から照らしたという報告を疑っている。

この疑いは、エジプトのネコ2世の治世(紀元前610年-紀元前595年)にフェニキア人達がアフリカ周航を行ったことを論ずる条(『歴史』、4.42)で起こっている。

フェニキア人達は時計回りに就航していた際に太陽を右手側に見つつ進んだと報告しているのである。近代の歴史家にとってはこれは彼らの報告の真実性を確かにするものである。

★ギリシアの歴史家ヘロドトス(紀元前485年頃-前420年頃)の時代になると、空想を入れる習慣が少なくなった。

一番の特徴は、世界を取り囲む円海であるオーケアノスの存在を否定したことである。

ヘロドトスはエジプト、ペルシア、スキタイなどを訪れており、カスピ海が内海であることなどが正確に書かれている。

一方でヨーロッパに関しては、イステル川(ドナウ川)の流れですら不正確である。

■紀元前450年頃 航海者ハンノがカルタゴから西アフリカ湾岸地域を航海、象牙海岸まで達する。

カルタゴの発展期にカルタゴ政府は他の植民市として西アフリカ沿岸地域に建造可能な土地を探しており、この命によりハンノは60隻もの船隊を率いてカルタゴを後にした。そして彼はジブラルタル海峡を渡り海岸沿いに南下、コートジボワール付近にまで達した。

また彼はこの航海の記録を残しており、その中での一節に以下のような記述がある。

それによるとハンノたちは航海中に毛むくじゃらな人間たちを発見して、その中で女を3人捕獲した。しかし女たちは非常に凶暴で抵抗したので彼女らを殺したと言う。地元の通訳にこの毛だらけの女どもはどういう人種かと尋ねてみると、通訳は「ゴリラ」と呼んだ。

これが現在のゴリラの語源となっている。

■アテナイのメトン(Meton of Athens)は、紀元前5世紀のギリシャの数学者、天文学者、技術者である。

19太陽年は235朔望月にほぼ等しいというメトン周期に名前が残されている。

紀元前432年のアッティカ暦で、太陰太陽暦で閏月を入れる回数を求めるのにメトン周期は用いられた。

メトンはアテナイの生まれで、ギリシャで最初に正確な観測を行った天文学者の一人である。

弟子のエウクテモンとともに紀元前432年の夏至の日を観測し、これがアテナイの新年の始まりとしたことが伝えられている。メトンの著作は現在に伝わっていない。

★メトン自身は、19太陽年 = 235朔望月 = 6940 日ちょうど、として計算していた。これは1太陽年を約365.263日、1朔望月を約29.5319 日としていたことになる。メトン周期は、後にカリポスやヒッパルコスによって修正された。

■アトランティス(古代ギリシア語: Ατλαντίς)は、古代ギリシアの哲学者プラトン(紀元前427年 – 紀元前347)が著書『ティマイオス』及び『クリティアス』の中で記述した伝説上の広大な島、および、そこに繁栄したとされる帝国のことである。

プラトンの時代の9000年前に海中に没したと記述されている。

■マッサリアのピュテアス(紀元前4世紀)のペリプルス『大洋(Περί του Ωκεανού)』 – 現存していないが、ラテン語著作家による抜粋と引用が残っている。

■アリストテレス(紀元前384年-紀元前322年)は地球球体説を支持する物理的・観察的な論拠を提出した:

- 地上のあらゆるものは圧縮・集中によって球を形成するまで中心に向かおうとする傾向をもっている(『天体論』、297a9–21)

- 南へ向かう旅行家は南方の星座が地平線より上に上るのを見られる; そして

- 月食時に月面にみられる大地の影は円い(『天体論』、297b31–298a10)

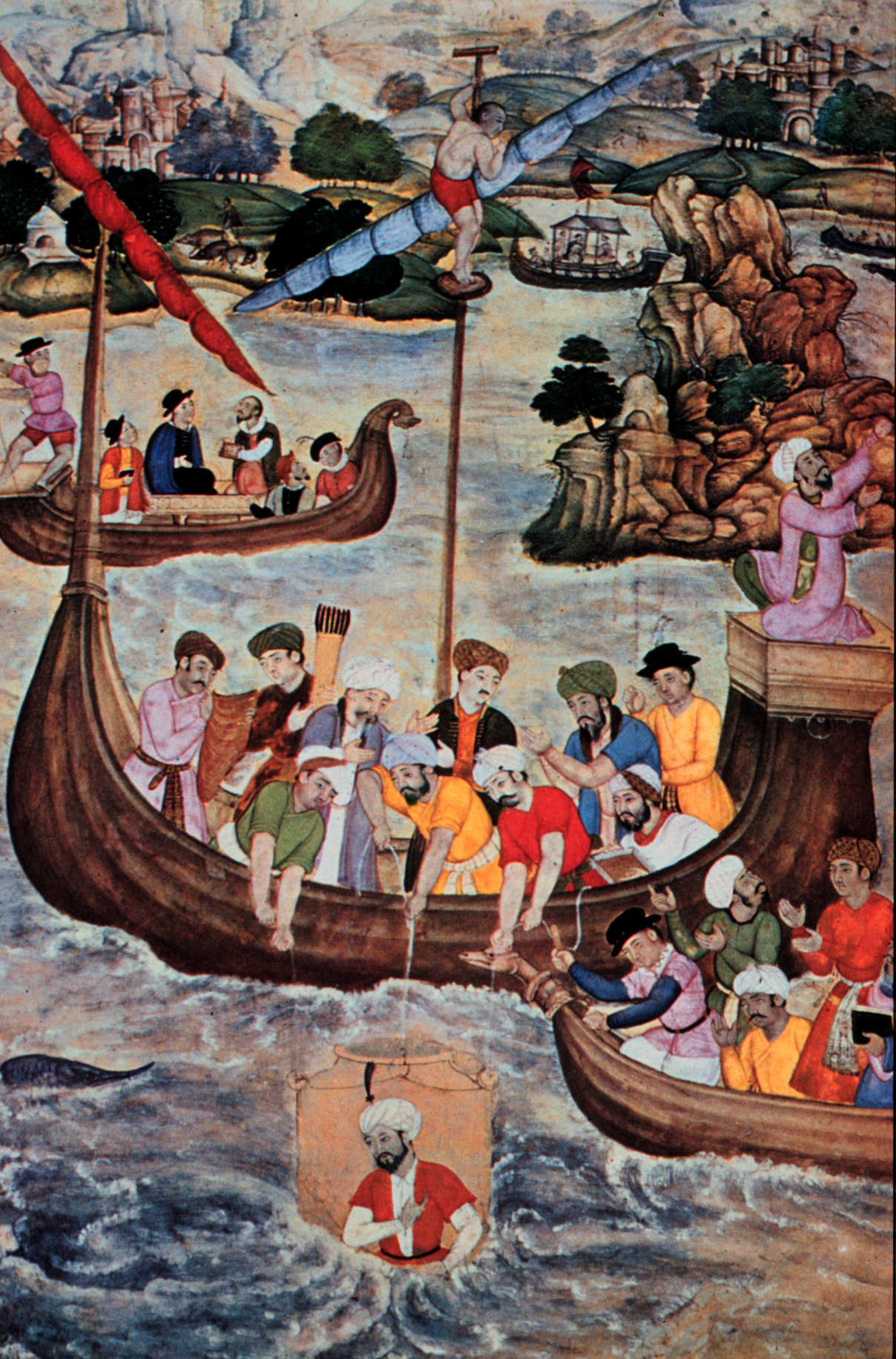

■紀元前4世紀後半にアレクサンドロス3世(大王)がガラス瓶に入り海に潜ったという伝説がある。

■エラトステネス(Ερατοσθένης, Eratosthenes, 紀元前275年 – 紀元前194年。

ヘレニズム時代のエジプトで活躍したギリシャ人の学者であり、アレクサンドリア図書館を含む研究機関であるムセイオンの館長を務めた。業績は文献学、地理学をはじめヘレニズム時代の学問の多岐に渡るが、特に数学と天文学の分野で後世に残る大きな業績を残した。

地球の大きさを初めて測定した人物として、また素数の判定法であるエラトステネスの篩(ふるい)を発明したことで知られる。

その業績から「第2のプラトン」とも呼ばれた。また「β」(ベータ)ともあだ名されている。その由来は、「世界で2番目に物事をよく知っている人」という意味である。ここでは1番の人は「α」(アルファ)と呼ばれることになる。

紀元前255年ごろには初の天球儀を作成した。

クレオメデスの『天体の回転運動について』によれば、紀元前240年ごろに、シエネ(現在のアスワン)のそばのエレファンティン島 (Elephantine) とアレクサンドリアとでの夏至の正午の太陽高度の知識を元に地球の全周を計算している。

この地球の大きさの測定に関してエラトステネス自身の著述は残されていないが、クレオメデスをはじめ、ストラボン、クラウディオス・プトレマイオスなど多くの後世の学者によって言及されている。

★エラトステネスの有名な地球の大きさの測定は、経緯度を用いて距離を正確に表そうとした地図の作成に端を発している。

エラトステネスは、図書館で入手できた膨大な情報を元に、当時の世界地図の改良を試み、ロドスの街を基準に主たる緯線と経線を引いた。

この地図は古代において長い間最高の権威を持つものとされた。

この地図で基準となった経線はロドスから南に、エラトステネスのいたアレクサンドリア、そしてナイル川上流のシエネを抜けるとされていた。

地球の大きさを測ったことで知られるエラトステネス(紀元前276年-前194年)は、地球が球形であることを前提に地図を作っており、地図作成に測量を利用した。

エラトステネスの地図そのものは伝わっていないが、ストラボン(紀元前63年頃-紀元23年頃)が著作に一部を引用しているため、およその様子が分かっている。

エラトステネスの時代には、アレクサンドロス3世(在位紀元前336年-前323年)の遠征記録が伝わっていたため、インド付近までの地理が詳しくなっている。ただし東南アジアの描写はない。

また、ヨーロッパについては、今日で言うグレートブリテン島などが描かれている。 また、地図には経緯線に相当する線が描かれている。ただし、今日の世界地図とは異なり、経緯線の間隔は一定ではない。

■ヒッパルコス(Hipparchus、ギリシャ語綴り Ἳππαρχος、紀元前190年ごろ – 紀元前120年ごろ)は、古代ギリシアの天文学者。現代にすべてつながる46星座を決定した。

クラウディオス・プトレマイオスの『アルマゲスト』で、最も引用回数の多いのがヒッパルコスであることから、天動説を含む古代の天文学の体系を成立させたのはヒッパルコスであるという説がある。

これは広く支持されているが、決定的な証明がなされていない。

★ヒッパルコスは、天球と同様に地球を自転軸を持つ球とみなし球面上の角度として経緯度を定義し、360分割した経線と緯線を考え、さらにその分割した1つの区間(1度)を60分、さらにその1分を60秒で表すといった、現在のような等間隔の経緯線網を考案した。

★おもな業績

恒星を1等星から6等星までの6段階に分けた。これは若干形を変え、視等級として現代でも使われている。

三角法による測量を行った。

歳差による春分点移動を発見した。

メトン周期の改良。メトン周期とはある日付での月相が一致する周期の1つであり、19太陽年は235朔望月にほぼ等しいという周期のことである。紀元前433年にアテナイの数学者・メトンが当時行われていた太陰太陽暦の誤りを正すために提案したのでこの名がある。

アンティキティラ島の機械はヒッパルコスの理論に基づいているとされる(あるいはヒッパルコス自身がこの装置を発明したのかもしれない)。天体観測機器のアストロラーベも発明したとみられる。

■紀元前150年前後にキリキア地方(現在のトルコ)のマロスでキュニコス派のギリシア人の哲学者クラテス (Crates of Mallus) によって作られた地球儀が、最古のものとされている。

■張騫(ちょう けん、? – 紀元前114年)

武帝の命により匈奴に対する同盟を説くために大月氏へと赴き、漢に西域の情報をもたらした。

■キオスのスキュムノスのペリプルス – 紀元前110年頃。

■ポセイドニオス(Posidonius、紀元前135年頃 – 紀元前51年)の世界地図

■地球球体説はギリシアを起源としつつ、多くのギリシア天文学思想とともに、ゆっくりと世界へ広がっていき最終的に全ての主な天文学派に受け入れられた見解となった。

西方では、地球球体説はヘレニズム文明との長期にわたる相互交流を経て自然とローマ人に伝わった。キケロや大プリニウスといった多くのローマの著述家は自身の著作で大地が丸いことを当然のこととして述べている。

■船乗りたちが水平線の観察に基づいて最初に大地が平面でないことの証拠を最初に見出したのではないかと主張されてきた。

この主張は地理学者ストラボン(紀元前64年-24年)によって推進されたが、少なくともホメロスの時代から地中海周辺の船乗りたちに大地が丸いことが知られていたと彼は主張しており、ホメロスが紀元前8-7世紀にはすでにこのことを知っていたことを示すものとして『オデュッセイアー』の一節を引いている。

ストラボンは大地が丸いことを象徴するものとして海洋で見られる様々な現象を挙げている。彼は、地上型灯器や陸域は船乗りからは低い灯器よりもずっと遠くから見えることを観察し、明らかに海の湾曲がこういったことの原因だと述べている

★ストラボン(ギリシア語: Στράβων / Strábôn、ラテン語: Strabo, 紀元前63年頃 – 23年頃)は古代ローマ時代のギリシア系の地理学者・歴史家・哲学者。

全17巻から成るギリシャ語で書かれた『地理誌』(または地理書、Γεωγραφικά, Geōgraphiká、ゲオグラフィカ)で知られる。この大著は、当時の古代ローマの人々の地理観・歴史観を知る上で重要な書物となっている。

ストラボンの生涯は旅に特徴付けられる。その範囲は西はイタリア半島西岸のトスカナ、南はエチオピアに及ぶ。

地中海沿岸諸都市のみならずエジプト、クシュなど内陸にも旅し、その見聞を元に17巻からなる『地理誌』(Geographica)を示した。(多くは現存している)この著の完成時期は不明であるが、記載内容からティベリウスの治世の時に多くは書かれたものと推測されている。

この著作は、地中海沿岸の都市の詳細な叙述で知られ、地域の記載のみならず歴史やその都市の伝説にまで触れて、当時の歴史・地理を知る上で重要な書物である。23年頃にアマセイアにて没している。没年は紀元21年という説もある。

■前27年から紀元180年 パクス・ロマーナ(ラテン語:Pax Romana (パークス・ローマーナ))とは、「ローマによる平和」を意味し、ローマ帝国の支配領域(地中海世界)内における平和を指す語である。パクス(パークス)とはローマ神話に登場する平和と秩序の女神である。

18世紀のイギリスの学者エドワード・ギボンが『ローマ帝国衰亡史』のなかで五賢帝(Five Good Emperors)の時代を「人類史上もっとも幸福な時代」と評し「パークス・ロマーナ」というラテン語の造語で表現してから一般に広まった。

ただし、「五賢帝」とともに美化されたイメージは、今日の歴史学では基本的に支持されていない。

★ギボンは五賢帝の時代をそう表したが、アウグストゥスが帝政(プリンキパトゥス)を確立したキリスト紀元前27年から、五賢帝時代の終わりであるキリスト紀元180年までを指すようになった。

■『エリュトゥラー海案内記』 – 1世紀のローマ帝国支配下のアレクサンドリア人の作。紅海(エリュトゥラー)海岸線の旅行案内書。いずれの旅もエジプトのベレニケ港(現在のハルガダの400km南)からスタートし、インド海岸、ガンジス川、アフリカ東海岸(アザニアと呼ばれる)まで書かれてある。

★紀元後40年から70年ごろに成立したと推定され、著者はローマ領エジプト州に住んでいたギリシア人航海者であったと言われる。

アレクサンドリアもしくは紅海に面したベレニス(Berenice)出身と推定されている。

著者は読み書きが出来る程度の教育は受けていたが、ギリシャ語とラテン語の混同がみられ、文法上の誤りもあり、最上の教育程度であったわけではない。

この書は、インド洋に吹く季節風を利用した遠洋航行を行う貿易業者のために書かれた。

当時、インド洋においては、ローマ帝国と南インドのサータヴァーハナ朝の間で季節風貿易が行われており、そのためこの書には航海の状況のみならず、各港での貿易品や各地の特産品などについての記述も詳しい。

アラビア半島から東南アジアにいたるまで広い範囲をカバーしているため、1世紀ごろのインド洋周辺という、情報の少ない地域・時代の様相を知るための貴重な史料である。

■張 衡(ちょう こう、78年 – 139年)は、後漢代の政治家であった。字は平子。南陽郡西鄂県(現在の河南省南陽市臥竜区)の人。太史令や尚書などを歴任した政治家である一方で、天文学者・数学者・地理学者・発明家・製図家としても優れた才能を発揮した。また文人としても優れ、賦や絵画の名品を残した。

★張衡は力学の知識と歯車を発明に用いた。

彼の発明には、世界最初の水力渾天儀(117年)、水時計、候風儀と呼ばれる風向計、地動儀(132年)、つまり地震感知器などがある。

地動儀は500キロメートル離れた地点の地震を感知することができた。

ある日、地動儀の設置場所からみて西北方向の地震の揺れを感知したが、人々は少しの揺れも感じないことがあった。一部の人は地動儀の誤りを疑った。

しかし数日後、甘粛から急使が来て、地震の発生のことを報告した。このことがあって以来、地動儀の正確性を疑うことはなくなったという。

張衡は「渾天説」の立場に立ち、天文学書として『霊憲』『霊憲図』『渾天儀図注』を著した。

2500個の星々を記録し、月と太陽の関係も研究した。

著書の「霊憲」において月を球形と論じ、月の輝きは太陽の反射光だとした。「霊憲」には以下の記述がある。

月光生于日之所照、魄生于日之所蔽;当日則光盈、就日則光尽也。

また続いて以下の記述があり、

当日之冲、光常不合者、蔽于地也、是謂暗虚、在星則星微、遇月則月食。

張衡が月食の原理を理解していたことがわかる。

月の直径も計算したとされ、太陽の1年を、365日と1/4と算出した。

なお、彼の天文の研究や地震計の発明には、2世紀に入り、後漢に天災が多発しだした時代背景がある。

また月光の原理は紀元前1世紀頃の書物にはすでに現れており、張衡の理論もこれら伝統的な天文学の成果を踏まえたものである。

数学書としては「算網論」を著した。彼は円周率を算出してπ=3.16強としており、この近似値を得たのはインド・アラビアに比べて400年ほど早い先駆的なものであった。

■『黒海周航記』(Periplus Ponti Euxini) – 黒海沿岸の交易ルート。2世紀初期(130年から131年)に、アッリアノスが書いた。

■クラウディオス・プトレマイオス(90年-168年)は2世紀に学問の中心地だったアレクサンドリアに住んでいた。

1400年間にわたって天文学の標準的著作であり続けている『アルマゲスト』において、彼は大地の球状性に関する様々な主張を提出した。

その中には、山に向かって船を進める際山が海から昇ってくるように見えるのは、山が海の湾曲した表面に隠されていることを示しているというものがある。他にも、大地は南北にも東西にも湾曲しているという主張を彼は提示している

★ヒッパルコスの方法を使って、プトレマイオスは実際に経度を記入した地図を作成した。この地図では、当時世界の最西端と思われていた幸福諸島(現マカロネシア)を子午線として、そこから経度180度までの間に約8,000箇所の経度が記されている。

これらの経度は、旅行記などの資料を参考にしてまとめたものであるが、当時は経度を求める技術がまだ確立されていないため、その経度は実際よりも大きく外れたものになっている。

★プトレマイオス図(プトレマイオスず、英: Ptolemy’s world map)は、2世紀のローマ帝国で既知となっていた世界を表した地図である。 これはプトレマイオスが150年頃に著した『地理学』 (ゲオグラフィア、羅: Geographia) に含まれる記述をもとに作られている。

現存する最古のプトレマイオス図は、12-13世紀に制作されたギリシャ語表記のものである。

★クラウディオス・プトレマイオスは150年頃の著書『ゲオグラフィア』(地理学)に世界地図を掲載した。

この地図では、等間隔に引かれた経緯線が描かれている。(なお、等間隔の経緯線を初めて用いたのはヒッパルコスである。)技法としては、円錐図法が使われたことに特色がある。

内容としては、アフリカが赤道付近まで描かれている。

また、東方はインドより先のマレー半島まで描かれている。

当時は時差を求められるほど正確な時計が無く、加えて地球の大きさにポセイドニオスが求めたかなり小さ目の値を用いたため、東西方向の距離が実際よりも長めに描かれている。

この地図ではインド洋が内海として描かれているが、これについてはアフリカとインドでワニやゾウなどの共通の動物がいたことからの誤解であるとする説、プトレマイオスは正しい地図を作っていたがその写本が誤ったとする説などがある。

プトレマイオスの業績は傑出しており、その誤りと共に後々の世界地図にまで引き継がれた。

■方位磁石

原型となるものとしては、方位磁針相当の磁力を持った針を木片に埋め込んだ「指南魚」が3世紀頃から中国国内で使われていた。

指南魚を水に浮かべることで、現代の方位磁針とほぼ同様の機能を実現する。名前に「魚」とつくのは、多くの場合木片を魚の形に仕上げ、魚の口の部分が南を向くようにしたもの(文字通り「南を指す魚」=「指南魚」)が使われていたため。

■劉 徽(りゅう き 生没年不詳)は、三国時代の魏の数学者。前漢の宗室である梁敬王劉定国(梁孝王劉武の玄孫)の孫の甾郷侯劉逢喜(甾郷釐侯劉就の子)の末裔にあたると伝わり、後漢の劉梁とその孫の劉楨は同族にあたる。

青州斉国般陽県(現在の山東省淄博市淄川区)の人。本貫は青州済南郡甾郷侯国(現在の山東省浜州市鄒平市)。

若いころに洛陽を訪れ、日光の影の測定に参加したと思われる。祖沖之と共に、古代中国の最も偉大な数学者の1人に数えられる。

263年、数学問題とその解法をまとめた有名な書『九章算術』の注釈本を著した。

劉徽は、平方根を具体的に計算せずに近似よりも正確な解を求めた最初の数学者の1人である。劉徽は数学的解を(度量衡の単位を使い)十進の分数で表した。後の楊輝(1238年 – 1298年)は、完全な十進表現で数学的解を表している。

劉徽は263年の注釈の補遺として『海島算経』も著し、その中で測量関連の問題と解法を示している。この書は実用的な幾何学問題を数多く扱っており、仏塔の高さの測定法なども示されている。

また、この小著の中で測量士が棒を使って距離や高さを測定する方法が概説されている。『海島算経』には以下のような例が記されている。

海上から島の頂上の海面からの高さを測定する方法

丘の上の木の高さを測定する方法

遠距離から都市の壁の大きさを測定する方法

峡谷の深さを測定する方法

丘の上から下の平原に立つ塔の高さを測定する方法

離れた地点から河口の幅を測定する方法

底まで見通せる透明な水をたたえた貯水池の深さを測定する方法

丘の上から川幅を測定する方法

山の上から都市の大きさを測定する方法

劉徽の測量に関する情報は、同時代の人々にも広く知られていた。政治家で地図製作者だった裴秀(224年 – 271年)は、当時の製図、測量、数学について概説している。その中で裴秀は地形図上で正確に距離を求めるために格子状に位置を示す方法(直交座標系)を記している。

■裴 秀(はい しゅう、224年 – 271年)は、中国三国時代から西晋の政治家・地理学者。

魏・西晋に仕えた。字は季彦(きげん)。本貫は河東郡聞喜県。祖父は裴茂。父は裴潜。子は裴濬・裴頠。叔父は裴輯・裴徽・裴綰。弟は裴耽。妻は郭配(郭淮の弟)の娘。

『三国志』の裴潜の伝に引用された『文章叙録』にまとまった記述があり、『晋書』にも独立した伝がある。

子供の頃から学問を好んだ。当時叔父の名声が高く、裴秀は生母の身分が低かったため、父の正室である継母に母子ともに冷遇されていたが、生母が毅然と振る舞ったため、継母のいじめが止んだという。

人々は裴秀が裴家の後継であると認識するようになった。

毌丘倹の推挙で曹爽に採り立てられた。

244年、父が亡くなると兄弟に財産を分け与え、父の爵位を継承した上で黄門侍郎となった。

249年、曹爽が処刑されると免職になったが、その後は司馬昭に採り立てられ散騎常侍に任命された。

裴秀は曹髦(高貴郷公)とも親しく、曹髦に「儒林丈人」と呼ばれ、学問での子弟関係の仲にあったと言われている。

曹髦は司馬望・裴秀・王沈・鍾会らと東御殿で気楽な討論会を行い、文学論を書いた。

諸葛誕の反乱鎮圧には、陳泰や鍾会と共に参謀として参加した。

司馬昭が後継を定めようとした時は、長男の司馬炎を推挙した。

司馬炎が曹奐(元帝)に帝位を禅譲させた時は、賈充・王沈・羊祜・荀勗らと共に協力している。

晋の時代には文官として仕え、晋の礼法や官制の制定に功を挙げ、当時としては非常に精巧な地図である『禹貢地域図』十八篇『地域方丈図』などを作った。

また彼が考案した製図法「製図六体」は、製図の際の縮尺・距離・方位などの基本方針を定めたもので、中国の地理学史上に多大な貢献をもたらした。

後に司空となる。

呉征伐に積極的であったが、晋の大陸統一を見ることのないまま、泰始7年(271年)、寒食散を服用した際、誤って熱燗ではなく冷酒を飲んだことがもとで死去。

同時代の皇甫謐が伝える記述によると、薬による不測の発作が生じ、何日も体温の高低が繰り返され、呼吸困難に加えて視線も定まらない状態が続いた。

左右の者は発作時の解毒法に従い、大量の冷水を飲ませ、さらに冷水浴を施したが回復せず、かえって体温を奪われて水中で絶命したという。享年48。

裴濬が後継したが早くになくなったため、裴頠がその後を継いだ。

現在の中国では、優れた地図作品に贈られる「裴秀賞」なる賞がある。

■313年【ミラノ勅令】勅令発布以前、ディオクレティアヌス帝はキリスト教徒を迫害したが、その後311年、東方正帝ガレリウスは弾圧をやめ寛容令を発した。

これを受ける形で、当時西方正帝だったコンスタンティヌス1世(のちに単独皇帝となる)は、キリスト教を帝国統治に利用しようという意図もあって「ミラノ勅令」を発布。

特にキリスト教を挙げつつ、他のすべての宗教と共にこれを公認した。325年には第1ニカイア公会議を開催している。

ユリアヌス帝はこの勅令を利用し、逆にキリスト教への優遇を排した。

だがそれらは彼の死後すべて撤回され、その後の皇帝は再びキリスト教徒に特権を与えた。

392年には、テオドシウス1世によってキリスト教はローマ帝国の国教とされた。

■ポイティンガー図(ポイティンガーず)またはタブラ・ペウティンゲリアナ(ラテン語:Tabula Peutingeriana)とは、ローマ帝国の駅逓制度クルスス・プブリクス(Cursus publicus)を表す図解によるイティネラリウム(Itinerarium、道程表)、実質的な道路地図である。

これは現存する唯一の写本で、オリジナルの地図は4世紀または5世紀前半に最後の改訂が行われた 。

ヨーロッパ、北アフリカ、アジアの一部(中東、ペルシア、インド)を含む。ドイツの人文主義者、史籍収集家コンラート・ポイティンガー(Konrad Peutinger、1465年 – 1547年)に因んで名づけられた。

★ポイティンガー図は13世紀にコルマールの修道士によって複製された。

オリジナルの図表は5世紀に遡ると考えられる 。

西暦328年に設置されたコンスタンティノープルを示すが、79年のヴェスヴィオ山の噴火後再建されなかったポンペイが依然として示される。

402年より西ローマ帝国の首都となったラウェンナの強調は、5世紀の改訂を Annalina Levi と Mario Levi [† 1] に示唆した。

5世紀中頃に破壊された属州ゲルマニア・インフェリオルのいくつかの都市が terminus ante quem (TAQ 、下限。それより以前の年代であること)を提示している。

図表は初代皇帝アウグストゥスの腹心マルクス・ウィプサニウス・アグリッパ(紀元前63年 – 紀元前12年)の指揮の下に編纂されたものの系譜に属すると推測される。

アグリッパの死後、地図は大理石に彫られ、ローマのアラ・パキスから遠くないウィプサニア柱廊(Porticus Vipsaniae)に設置された。

4世紀の地図としては明らかに時代遅れに見えるローマ・アラビアの詳細な分析に基づき、グレン・バウアーソックも地図の原型を帝政初期に求めることを支持している 。

これによりバウアーソックは、ウィプサニウス・アグリッパの地図についての指摘も行っている 。

地図はドイツの人文主義者、桂冠詩人のコンラート・ツェルティス(Conrad Celtes、1459年 – 1508年)によってヴォルムスの書庫で発見された。

ツェルティスはこの発見を出版することなく没し、1508年にポイティンガーへ遺贈された。現在はウィーンのオーストリア国立図書館に保存されている

■テオドシウス1世(フラウィウス・テオドシウス、Flavius Theodosius, 347年1月11日 – 395年1月17日)は、古代ローマ帝国の皇帝(在位:379年 – 395年)。

テオドシウス大帝とも呼ばれる。わずか4か月ではあったが、東西に分裂していたローマ帝国を実質的に1人で支配した最後の皇帝となった。

392年にキリスト教を東ローマ帝国の国教に定め、のちに西ローマ帝国においても同じくした。

■法顕(337年? – 422年) インド到達

399年(隆安3年)、慧景、慧応、慧嵬、道整等の僧と共に長安からインドへ求法の旅にたった。

![法顕の旅・ブッダへの道: 1600年前の2万キロの旅 by [河村哲夫]](https://i0.wp.com/m.media-amazon.com/images/I/41L0nTS8onL.jpg?w=1140&ssl=1)

途中ホータン王国を経由しつつ6年かかって中インド(中天竺)に達し、王舎城などの仏跡をめぐり、『摩訶僧祇律』、『雑阿毘曇心論』などをえて、さらにスリランカにわたり、『五分律』、『長阿含経』などをもとめた。

413年(義熙9年)海路(南海航路)で青州へ帰国したが、帰国できたのは法顕のみであった。

■古典時代のインド天文学者・インド数学者のアリヤバータ((IAST: Āryabhaṭa、476年3月21日 – ?)は大地の球状性や惑星の運行を扱った。

彼のサンスクリットでの代表作『アーリヤバティーヤ』のうち、「カラクリヤ」(時間の計算)と「ゴラ」(天体)と名付けられた最後の二連は、大地が丸く、その周長は4967ヨージャナ(39968kmに相当) と述べているが、この値は紀元前3世紀エラトステネスの概算値に近い。

アリヤバータは天体の見かけ上の回転は実際は大地の回転によるものだとも述べている。

■476年【西ローマ帝国の滅亡】ラヴェンナの秋にゲルマン人のヘルール族とオドアケルによって476 ADにロムルス・アウグストゥルスの退位で、西ローマ帝国は最終的に崩壊した。

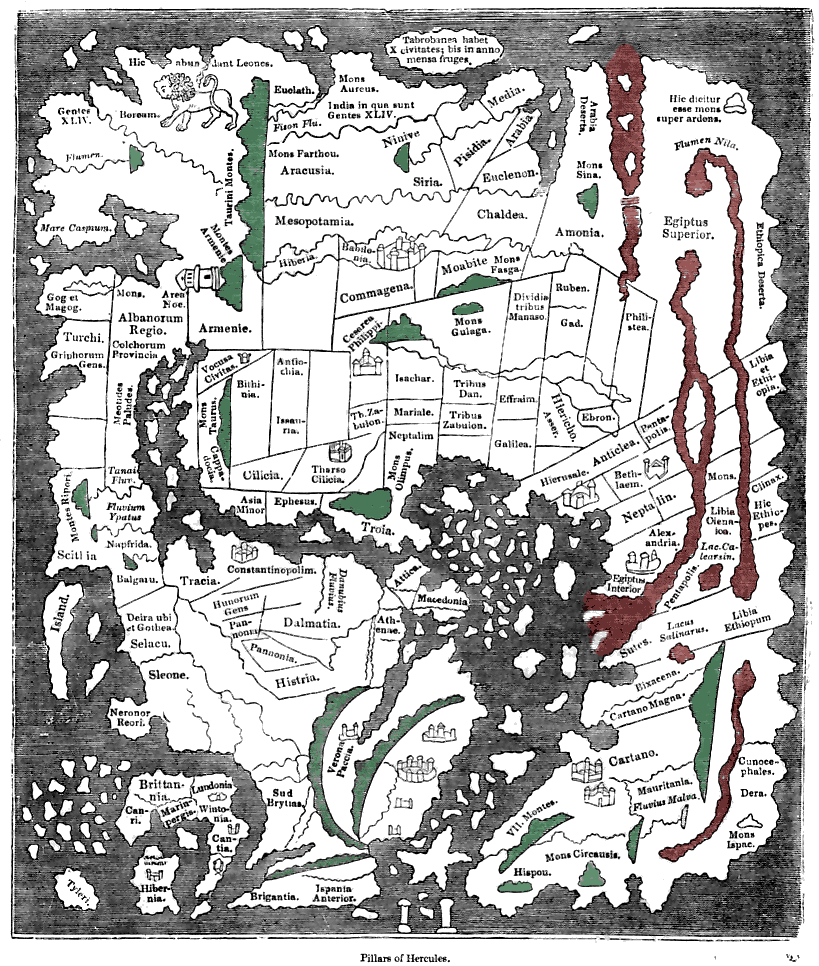

■550年頃【コスマス図】

キリスト教的世界観が浸透すると、ヨーロッパにおける世界地図の精度はかえって後退し、世界は幾何学的な構造であるという世界観が再び主流となった。

550年頃、キリスト教修道士のコスマス・インディコプレウステースがキリスト教地誌を書き、地中海、紅海を中心にした世界図を描いた。

中央の褐色の長方形が一般的な意味で言う世界図であり、この長方形内の左に描かれている白い(=青が剥げた)箇所が地中海、長方形内右上の小丸がカスピ海、下部中央の小丸が紅海、下部右の小丸がペルシア湾である。

この長方形の周囲には、古代ギリシア人が信じたオケアノスが青く描かれている。

陸地部分にはアクスム王国(エチオピア、エリトリア)、インド、スリランカなどが描かれている。

この図の東方の縦長方形部分はエデンの園であり、全くの空想である。

また「世界は球体である」というギリシア時代からの知見を否定し、地球平面説に基づいて作成されている。

■セビリャのイシドールス(西: San Isidoro de Sevilla、羅: Isidorus Hispalensis、 英語:Saint Isidore of Seville、560年頃 – 636年4月4日)は、中世初期の神学者で、後期ラテン教父の中でも最も重要な神学者の一人であり、カトリックでは「インターネット利用者およびプログラマー」の守護聖人。

30年以上セビリャ大司教を務めた。中世のヒスパニアの地域で書かれた後の歴史書はすべて、このイシドールスの歴史を範としていた。

イシドールスは思想家としては二流で、その本領は知識の収集とその簡潔で明快な紹介にあるが、それゆえにこそ「無知の暗闇に沈みかけた」古代末期から中世初期の時代において、思想史上重要な位置を占めたのである。その後の思想史の展開において、イシドールスの影響は非常に幅広い

イシドールスは『語源』で、地球が球体をしていることを説いている。『語源』での言及の仕方は曖昧であったので、一部の著述家は円盤状と書いてあるのではないかと考えた。しかしイシドールスの他の著作を参照すれば、彼が明らかに地球を球体と考えていたことがわかる。イシドールスは伝説的で証拠がないにもかかわらず、地球の裏側に人が住んでいる可能性を認めていた。

■玄奘三蔵(602年 – 664年)は629年に陸路でインドに向かい、巡礼や仏教研究を行って645年に経典657部や仏像などを持って帰還。以後、翻訳作業で従来の誤りを正し、法相宗の開祖となった。また、インドへの旅を地誌『大唐西域記』として著した。

■大地が球状であるという知識は当然のことながら古代末期のネオプラトニズムやキリスト教の中の学問にも受け入れられていた。

旧約聖書に示された地球平面説により形成された神学的疑問にラクタンティウス、ヨハネス・クリュソストモス、アレクサンドリアのアタナシオスといったキリスト教徒の学者が影響を受けたが、これは常識はずれの傾向に留まり、カイサリアのバシレイオス、アウレリウス・アンブロシウス、ヒッポのアウグスティヌスといった教養あるキリスト教著述家は大地が丸いことを明らかに知っていた。

地球平面説は、旧約聖書の文字通りの解釈を非常に重要視したシリアのキリスト教に長くとどまり、この派閥から出てきたコスマス・インディコプレウステースのような著述家が6世紀に至っても大地を平面形に表し続けていた。この、世界の古いモデルの最後の残滓は7世紀中に消滅し、8世紀から中世にかけて「言及に値する宇宙学者で地球球体説を疑問に付した者はいなかった。(^ Klaus Anselm Vogel, “Sphaera terrae – das mittelalterliche Bild der Erde und die kosmographische Revolution,” PhD dissertation Georg-August-Universität Göttingen, 1995, p. 19.)」

■ベアトゥスの世界地図 (776年)

スペインの修道士、リエバナのベアトゥス(730年頃 – 798年)は著書『サン・スヴェールの黙示録』の中に世界地図を載せた。

この図も東が上に描かれている。ただし現存しているものは複写なので、当時のままの図になっているかどうかは不明である。

ここに挙げた絵は1050年頃に作られた複写であり、中央左の城の絵がローマ、右の赤い縦縞が紅海である。左上の矢印模様はカスピ海であり、外海とされている。

■地図に関する日本最古の記述

日本では、平安時代初期の弘仁5年(814年)6月23日付官符に引用されている「天平10年(738年)5月28日格」に「国図」の語があり、『続日本紀』の天平10年8月の記事に「天下の諸国をして国郡図を造進させる」と見えているので、この頃には日本地図が存在していたことは間違いない。

ただし、地図そのものは残っておらず、これの詳細は不明である。現在確認されている中で、日本の最も古い地図は奈良時代の行基が作ったとされる行基図である。これは、正確性に欠けるものの広く流通し、いくつかの修正は入ったものの一般庶民には江戸時代まで使われていた。

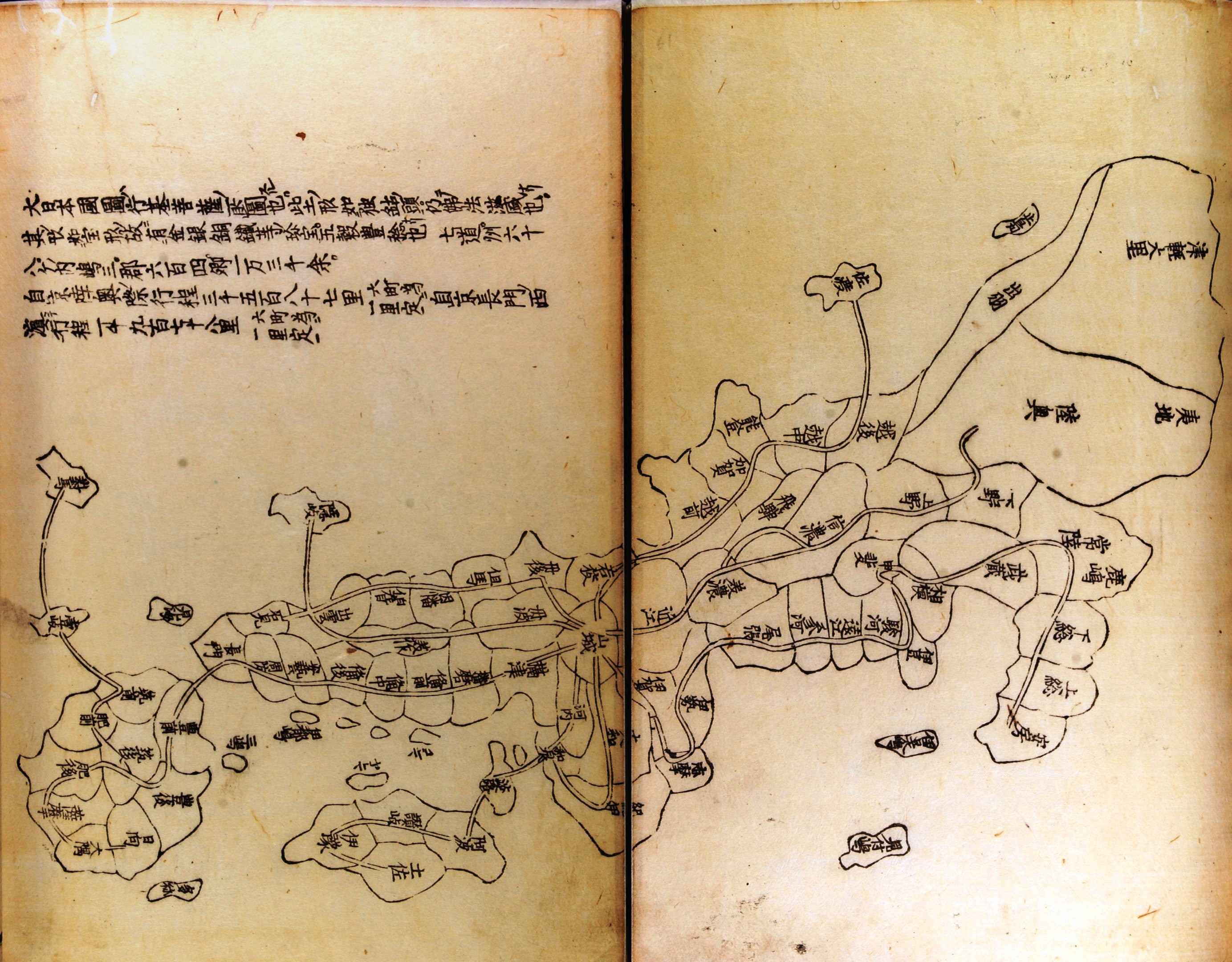

■行基図(ぎょうきず)とは、古式の日本地図。

奈良時代の僧侶・行基が作ったとする説があるが、当時作成されたものは現存しておらず、真偽は不明。

但しこの図が後々まで日本地図の原型として用いられ、江戸時代中期に長久保赤水や伊能忠敬が現われる以前の日本地図は、この行基図を元にしていたとされる。

こうした日本地図を一括して「行基図」、「行基式日本図」、「行基海道図」と呼ぶ場合がある。

左上に「大日本国図は行基菩薩の図する所也」より始まる説明が記されている。

現存する「行基図」には“行基菩薩”作と記されているものが多いが、六国史や仏教史書では行基による地図作成については触れていない。

また、最古の「行基図」は、延暦24年(805年)に下鴨神社に納められたものであるとされているが、現存しているものは江戸時代の書写であり、内容も明らかに延暦年間当時の状況の反映でない(延暦期にはなかった加賀国が記載されている)。

■アル=フワーリズミー(الخوارزمي al-Khuwārizmī)ことアブー・アブドゥッラー・ムハンマド・イブン・ムーサー・アル=フワーリズミー(أبو عبد الله محمد ابن موسى الخوارزمي)は、9世紀前半にアッバース朝時代のバグダードで活躍したイスラム科学の学者である。アッバース朝第7代カリフ、マアムーンに仕え、特に数学と天文学の分野で偉大な足跡を残した。アルゴリズムの語源となった人物である。

生没年は諸説あり、780年あるいは800年の生まれ、845年あるいは850年の没とされる。

★天文表を作り、フワーリズミーの天文学に関する学問を集大成した書となった。インド天文学の理論を取り入れた初期アラビア天文学の代表作。太陽・月・惑星の運動や食などを計算する多数の表からなっていたが、現存するものは不完全なラテン語訳のみである。

8世紀にインドの使節団が持ち込んだ『スーリヤ・シッダーンタ』や『ブラーマ・スプタ・シッダーンタ』を、ファザーリがアラビア語に翻訳して『シンドヒンド』という書にまとめた。

フワーリズミーは、この『シンドヒンド』とバビロニアやプトレマイオスの天文書を参考に天文表を作り上げた。中世ヨーロッパにも大きな影響を与えた天文書となり、アンダルスの天文学者マスラマー・マジュリーティーによるラテン語訳が残っている。

★数学や天文学での活躍に比べて有名ではないが、地理学の分野では、プトレマイオスの世界論を受け継いだ世界地図の作成に携わった。

また、プトレマイオスによる地中海の長さの見積りを修正し、アジアやアフリカの地形描写を精密にした。インドやビザンティンには調査で3回出向いている。

■830年頃、カリフアル・マームーンがイスラーム天文学者やイスラーム地理学者達に、タドムール(パルミュラ)からラッカ(現在のシリアに位置する)までの距離を測るように委任した。

彼らは、両都市が緯度にして1度、子午線弧長測量で66と2⁄3マイル離れていることを発見して、それゆえ地球の周長は24000マイルだと計算した。

アル・マームーンの別の天文学者による測量では緯度1度が56と2⁄3アラビアマイル(111.8 km)であり、周長は40248kmと計算され、現在用いられている1度あたり111.3kmで周長40068kmという値にそれぞれ非常に近い

■アブー・ライハーン・アル・ビールーニー(973年-1048年)は地球の周長を計算するために新たな手法を用い、現在用いられているものに近い値に到達した。

彼の算出した6339.9kmという地球の半径の値は現在用いられている6356.7kmという値に16.8km足りないだけにすぎない。

二つの異なる場所から同時に太陽を見ることで地球の周長を算出した先達たちとは違い、ビールーニーは平地と山頂の角度に基づいて三角法による計算を使った新しい手法を発展させ、それによってより精確な地球の周長の値を得て、一人の人間が一か所から測量するだけでその値を算出できるようにした。

■982年頃赤毛のエイリークがグリーンランドに到達。

ヴァイキングによる入植の先駆けとなったのはノルウェー生まれのアイスランドヴァイキング・赤毛のエイリークである。

982年頃殺人を犯したエイリークは3年間国外追放とされる。「赤毛のエイリークのサガ」によると、彼はこの3年間でグリーンランドの海岸を探索することとなった。

アイスランドに戻ってからはグリーンランドについて吹聴する。985年には西海岸に2つの植民地が作られる。その一方が現在の首都ヌークである。

■レイフ・エリクソン アメリカ大陸到達

レイフ・エリクソン (Leif Erikson、古ノルド語:Leifur Eiríksson、970年頃 – 1020年頃)は、アイスランド生まれのノルマン人航海者(ヴァイキング)。赤毛のエイリークの息子。

ヨーロッパ大陸から海を渡ってアメリカ大陸に史上初めて到達したとサガによって伝えられている。「幸運なるレイフ」というあだ名でも知られる。

■アングロサクソン図 (1040年頃)

現在大英図書館が所蔵しているアングロサクソン図は、1025~1050年頃に描かれたものであり、イギリス国教会カンタベリー大主教のシジェリックの旅行等と関連して作られたと考えられている。

この図の世界観もTO図と近く、世界を円く、東を上に描かれているが、エルサレムは中心に置かれておらず、エデンの園も描かれていない。

イギリスで描かれた地図だけに、グレートブリテン島、スコットランドの島々、アイルランド、マン島などが詳しい。

最上部中央の島(Taprobane)はスリランカである。左下の島トゥーレ(Tyleri)はここではアイスランドである。

左の島(Island)はスカンジナビア半島を島と誤認したものである。

■マフムード・カーシュガリーの世界地図 (1072年)

カラハン朝の学者(一説には王族)マフムード・カーシュガリーは11世紀、史上初のテュルク諸語・アラビア語辞書『テュルク語集成』(Dīwān Lüḡāt al-Türk)の中に世界地図を収録した。

この図は東が上になっており、水域が青く塗られている。

小さな丸印は都市である。

最中央がカラハン朝の首都ベラサグン、北部の瓢箪型の水域がカスピ海、最東部の水域に囲まれている部分は「ジャーバルカー?( جابرقا Jābarqā?)」と書かれており、「日本国」の(やや不正確な)音写ではないかでと言われている。

その他にイラク、アゼルバイジャン、イエメン、エジプト、中国、ヒンドゥスタン、カシミール、ゴグマゴグ(「ヤージュージュとマージュージュ」 右側の赤い半円)などが書かれている。

図中の青線は河川、赤線は山脈を意味している。

世界の周囲は海(いわゆるオケアノス海)に覆われている。

この地図は現在イスタンブールのペラ美術館にある。

カーシュガリーの地図に先行するアラビア語地理書での世界地図としては、イブン・ハウカルやイスタフリーの地理書に描かれている世界地図が知られている。

これらの地図はプトレマイオスの地理書や地図に、イラン、中央アジアなどの知見をもとに増補されたものだが、カーシュガリーの世界地図はベラサグンの周辺地域を中心に描かれており、同書が書写されたと思われるバグダードやイラク、中東やアラビア半島などの諸地域はイブン・ハウカルなどに比べるとかなり模式化されている。

後述のイドリースィーの世界地図も、基本的にイブン・ハウカルやイスタフリーの地図や地理概念の延長線上にある。

■方位磁石

11世紀の中国の沈括の『夢渓筆談(おおむね北宋の元祐年間(1086年 – 1094年))』にその記述が現れるのが最初だとされる。沈括の記述した方位磁針は24方位であったが、後に現在と同じ32方位に改められた。

■1096年 – 1099年 第1回十字軍

■古今華夷区域総要図 (1140年)

古今華夷区域総要図は南宋時代の中国で作られた世界地図である。

ヨーロッパとは異なり、神話的・空想的な記述は見られず、地理と地名が書かれた簡素な地図である。

また、早くも印刷物であったことが特徴的であり、印刷されていたために白黒の地図である。

この地図は北が上である。また文明世界(華=中国)と野蛮世界(夷)を区別することをも目的とした、中華思想に基づく地図である。

地名には同定されていないものもある。

東には朝鮮半島や日本の地名が見られる。日本の位置には「日本」「倭奴」と国が2つあるように書かれており、これは誤記では無く政治的な意味があるという人もいる。

南にはチャンパ、チョーラ朝、ジャワなどに相当する地名が見られる。

西にはタリム盆地の諸国家である楼蘭、クチャや西夏に相当する地名が見られる。

ヨーロッパやアフリカに関しての記載は見られない。

■1154年イドリースィーの世界地図

アラビアの地理学者イドリースィーは、1138年にノルマン王ルッジェーロ2世にシチリアに招かれ、1154年に当時の知見を集大成した世界地図を作成した。

ただし原図は3.5×1.5メートルであったのに対し、現在伝わっているのは書籍に転載された小さな図ばかりのため、元の図がどれだけ正確だったのかは分からない。

14世紀の歴史家イブン=ハルドゥーンが、著書『歴史序説』の中で、イドリースィー図についての解説を残している。

イドリースィー図は南が上になっており、中心はイスラームの聖地メッカである。

南が上になっているのは、こうすればイスラーム圏のほとんどの場所よりもメッカを上側に配置することができるためと考えられている。

イスラームの世界観に基づき、全体としても各地からメッカへの方角を意識して描かれている。

この図も周囲を海が取り囲んでいる。

また、プトレマイオス図とは異なり、インド洋が外海であることが正確に描写されている。

また、また、東西方向に平行に引かれた曲線は気候帯の境界を意味している。

ハルドゥーンは、この曲線帯よりも北あるいは南側には人が住めないと説明している。

イドリースィーはプトレマイオス図を参照していると言われている。

ただしアラビア人が自ら確認した地理情報を優先して作成しており、場所によってはプトレマイオス図よりもかえって不正確になっている所もあるが、かなりの独自性が伺える。

ナイル川上流の湖の位置も正確に描かれている。この後3世紀の間、アラビアの地図製作者はイドリースィー図をほぼそのまま模写した。

■1154年、イドリースィーが描いたとされる世界地図。北が下になっている。

■航海で高度や角距離を測定するには、素朴な構造の四分儀のほうが古くから使われていた。

船乗りによる四分儀の使用の記録は、少なくとも1200年代(13世紀)にまで遡ることができる。(さらに言うと、四分儀を天体の高度の測定のために使った記録ならば、プトレマイオスの『アルマゲスト』(西暦150年ころの書)にまで遡る。)

★四分儀(しぶんぎ、英: quadrant)あるいは象限儀(しょうげんぎ)とは、円の4分の1の扇形をした目盛りのついた定規に照準類がついた道具。

いくつかの使用法がある。

天体観測の道具として用いる場合は、主に天体の地平線からの高度を測定するために用いられた。

また太陽や明るい星の子午線高度を利用して、観測者の地理的緯度を割り出すためにも使える。また観測者の緯度がすでに判っている場合は、時刻を得ることができる。たとえば天体観測の高度計、測量道具、航海道具、時計として使われた。

■エブストーフ図 (1234年頃)

エブストーフ図は後述するヘレフォード図と構成が似た中世ヨーロッパの世界地図である。

ベネディクト会の修道院で1830年に発見されたが、オリジナルは1943年に焼失した。

この図もTO図の一種であり、東が上で、上半分がアジア、左下がヨーロッパ、右下がアフリカである。

上(東)で11本の支流がある川はガンジス川であり、これが流れ着く東端はエデンの園である。

■ヨハンネス・デ・プラノ・カルピニ(Iohannes de Plano Carpini、1182年 – 1252年8月1日)は、イタリア・ヴェネツィア共和国の修道士。本名はイタリア語でジョヴァンニ・ダ・ピアン・デル・カルピネ (Giovanni da Pian del Carpine) だが、ラテン語読みしたプラノ・カルピニが有名である。

アンティヴァリ司教(在位:1247年 – 1252年)。

★1241年、ワールシュタットの戦いを契機として東欧・西欧にモンゴル帝国の脅威が忍び寄ってくると、1245年の第1リヨン公会議で決定されたモンゴルとの交渉役としてカルピニはローマ教皇インノケンティウス4世の命令を受けて、東欧に勢力を拡大していたモンゴル帝国のバトゥの元に派遣される。

派遣された使節はカルピニと同じ修道会のボヘミアのステファン修道士の2名であり(途中ポーランドにてポーランド人のフランシスコ修道会ベネディクト修道士が加わって3名となった)、道中通過する諸侯達に護衛や召使を数名つけてもらう程度で、教皇使節としては少数だった。

面会したバトゥはグユク汗の元へゆくよう命じた。

カルピニはバトゥが建都していたサライの状況などを見て、バトゥのことを部下に対する思いやりがあり同時に大変恐れられていると述べ「サイン・ハン」(偉大なる賢君)と賞賛したが、一方で戦闘中はバトゥほど残酷なものはなくまた抜け目なく狡猾だとも言っており、バトゥの侵略によって徹底的に破壊されたキエフなどの状況を見て、「バトゥは名君だが、暴君でもある」と辛口の評価を述べてもいる。

さらにモンゴル帝国の首都であるカラコルムにまで交渉に赴き、到着直後の1246年8月24日、モンゴル帝国のハーンとなるグユクの即位式のクリルタイに列席した。

この時に、カルピニ一行はグユクに会見してローマ教皇の親書を手渡して和睦交渉を行なったが、グユクは和睦ではなく教皇をはじめとする西欧諸国の臣従を望んだため、果たすことはできなかった。

そのため帰国後は一時、教皇の怒りを買ったが、カルピニが記した『モンゴル人の歴史』という史書・報告書が高く評価されたこともあり、後に怒りを解かれてダルマチアの大司教に任じられた。

カルピニの使節は、『モンゴル人の歴史』では彼自身はあまり厚遇されなかったかのように述べているが、記述内容を総合すると、かれらはローマ教皇庁からの正式な使節としてモンゴル側でもそれに応じた応対がしっかりとされていたことが伺える。

この点はモンケ時代にカラコルムを訪れたルブルクのギヨーム修道士とやや違っている。

また『集史』などのモンゴル側の史料でも、カルピニら使節団はグユク即位の場面で「フランク(西欧)側の使節」として他のアッバース朝や帰順に赴いたルーム・セルジューク朝の使節などとともに記録に残されている。

■ウィリアム・ルブルック(Guillaume de Rubrouck、1220年? – 1293年?)は、フランス(当時はフランドル伯領)のフランシスコ会修道士。

読みはギヨーム・リュブリキとも。1253年にフランス国王ルイ9世の命を受けてモンゴル帝国に派遣された。

翌年モンゴル帝国の都カラコルムを訪れ、モンケ・ハン(憲宗)に謁見した。

その時の見聞にもとづき、モンゴル・中央アジア各地の地理・風俗・宗教・言語などを伝える貴重な旅行記「東方諸国旅行記」を書き残した。

★ルブルックの約10年前にモンゴルに派遣された教皇使節プラノ・カルピニが記載したのは報告書であって旅行記ではなく、旅行記に該当するのは最後の第9章だけであり、カスピ海・アラル海・黒海・アゾフ海を同一と認識するなど、2世紀のプトレマイオスよりも地理認識は後退している。

これに対しルブルックの著述は半分近くを旅程が占め、カスピ海や黒海の認識は正確である。

モンゴルの風俗・習慣に触れているのは全39章のうち7章に過ぎず、カルピニの報告書と比べると非常に対照的な内容となっている。また、後年のマルコ・ポーロや修道士オドリコの旅行記のような奇談もほとんど無い。

■1260年ごろ ロンドン詩篇の世界図(ロンドンしへんのせかいず、英: Psalter world map、独: Londoner Psalterkarte)は、大英図書館が所蔵する『詩篇』の写本に描かれた世界地図(マッパ・ムンディ)である。1260年ごろの成立年代とされる。製作者不明。縦 9.5cm の小さな地図であるが、非常に細かく描かれている。

史家フォン・デン・ブリンケンによれば、エプストルフの世界図の縮小版のようであるという。

ロンドン詩篇の世界図は、典型的なマッパ・ムンディ(中世ヨーロッパで製作された世界地図を表す総称)であり、単に地理や歴史上の知識が描きこまれたものではなく、西洋中世の文脈の中にある。

現代とは異なり、地図の上方向はキリスト教において重要な方向である東である。

その上にイエス・キリストが描かれており、右手で祝福をし、左手に赤い地球を持っている。

この地球は、2本の交差する線で3つの大陸に分けられる、いわゆるTO図で描かれている。上部の2分の1を占める大陸がアジア、左下がヨーロッパ、右下がアフリカである。

■マルコ・ポーロ(1254年 – 1324年)が中国に到達。

1271年、父・叔父と共にアジアに向け出発し、以降24年間にわたりアジア各地を旅する。

帰国後、ジェノヴァとの戦争に志願し、捕虜となって投獄されるが、そこで囚人仲間に旅の話をし、これが後に『東方見聞録』となった。

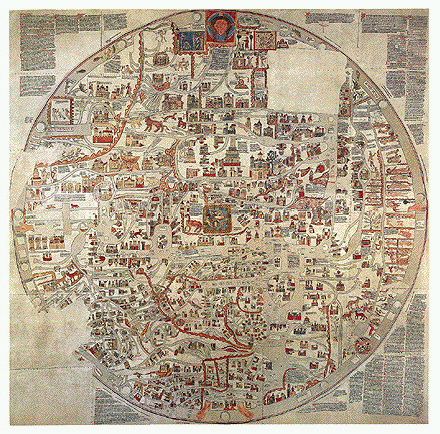

■ヘレフォード図 (1300年)

中世ヨーロッパにおいてはキリスト教的世界観を概念的に示した世界地図が多いが、当時の知見をできるだけ盛り込もうとした世界地図も残されている。

これがイギリスのヘレフォード大聖堂に伝わるヘレフォード図である。

ヘレフォード図も基本構成はTO図を踏襲しており、世界をアジア、アフリカ、ヨーロッパの3つに分けている。

さらに、東が上になっている。縦方向に描かれた地中海がヨーロッパとアフリカを分けており、アジアとヨーロッパの区切りはタナイス川(現ドン川)、アジアとアフリカの区切りはナイル川及び紅海である。

一方で、TO図のようにタナイス川とナイル川を無理に繋げることはせず、現実世界と大きく矛盾しないものとなっている。

これは、ヘレフォード図には十字軍などにより得られた地理的成果が盛り込まれているためである。

ただし、この地図は、世界をキリスト教的に解釈することを目的としており、当時の知見を盛り込んだにしては不正確な点も多い。

書かれている地名を読まなければ現実世界の地理との対比すら難しい箇所もある。

詳細が不明な遠方は、神話に近いような内容も書かれている

■イブン=バットゥータ(1304年 – 1368年)

彼の旅行記『諸都市の新奇さと旅の驚異に関する観察者たちへの贈り物』(تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار tuḥfat al-naẓār fī ġarāʾib al-ʾamṣār wa-ʿaǧāʾib al-ʾasfār、通称Rihla)にまとめられた広範にわたる旅行で知られ、30年間をかけ既知のイスラム世界、そして非イスラムの地を旅した。

彼の旅した地には北アフリカ、アフリカの角、西アフリカ、東ヨーロッパ、中東、南アジア、中央アジア、東南アジア、中国が含まれる。イブン・バットゥータは史上最も偉大な旅行家の一人と考えられている。

■ヤコブの杖(ヤコブのつえ、英:Jacob’s staff)またはクロス・スタッフ(cross-staff、直訳すると「十字型の杖」)とは、天体の高度角を測る道具で、西洋では14世紀ころから使用され始めた。

航海術、測量術、または天文観測において、北極星または太陽の高度角を測ることによって緯度を知るために用いられた。

名前の由来は当時の星座から(今で言うオリオン座のうち、「帯」の三つ星とリゲル、ベテルギウスはヤコブの杖と呼ばれていた)とも言われる。

緯度の計測法

目盛りの刻まれた長い棒と、それに直角に取り付けられて自由に動かせる短い棒(クロスピース、十文字片[1]と呼ばれる)から成る。長い棒を目の前に構え、その上下に目標の天体と水平線が来るようにクロスピースを動かして、クロスピースの位置を目盛りで読むことによって使用する。

★ヤコブの杖が西洋の文献に登場するのは14世紀のユダヤ人の数学者レビ・ベン・ゲルソンによるものである。

16世紀のオランダのアドリアーンスゾーン・メチウスやゲンマ・フリシウスによって改良が加えられた。

★レヴィ・ベン・ゲルション(Levi ben Gershon(L口w口 b口n Ger口口n), 1288年 ラングドック地方バニョール Bagnols – 1344年 カタルーニャ地方(現フランス)ペルピニャン)は、フランスのユダヤ教徒の哲学者・数学者・天文学者・聖書学者(注釈者)。

ラテン語名のゲルソニデス Gersonides、ヘブライ語的な略称ラルバグRalbagとしても知られる。

水夫のために、「ヤコブの測量竿」(距離測定器)を発明。三角法の基礎を創った。

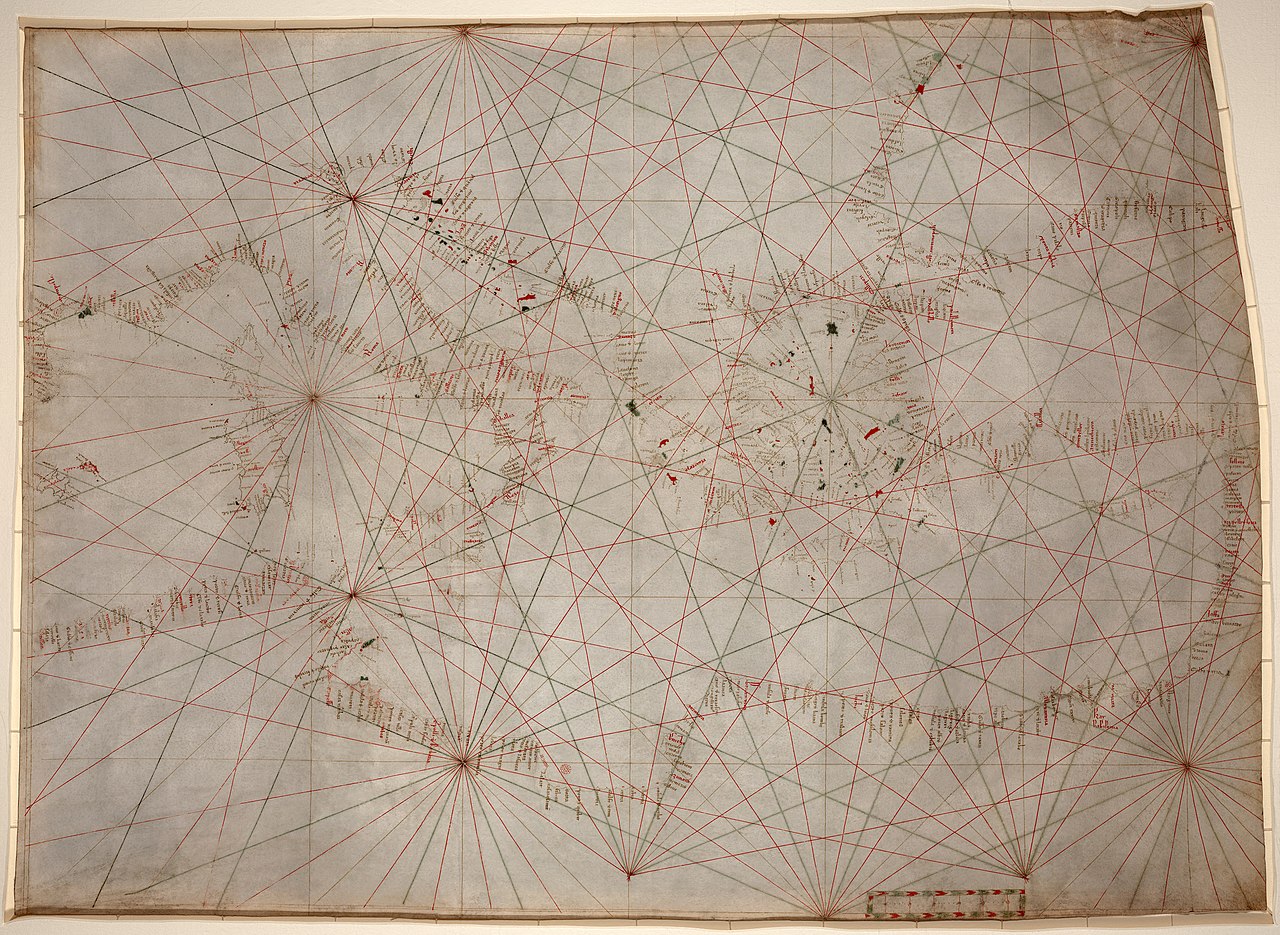

■羅針儀海図(らしんぎかいず、portolan chart)は、港や海岸線を写実的に描いた航海用の地図。1300年代、イタリア、スペイン、ポルトガルで製作されたのが始まりである。大航海時代にはスペインやポルトガルがこれらを国の秘密とし、大西洋やインド洋の海岸線を描いたものは後発のイングランドやオランダにとっては計り知れない価値があった。portlanとはイタリア語の形容詞 portolano に由来し、「港と関連する」という意味である。

■アル・ワルディー図 (1349年)

アラビアのアル・ワルディーも当時のアラビアの習慣どおり、南を上にした世界図を作成している。世界観はプトレマイオス図の影響を受けており、インド洋が内海になっている。

■カタロニア図 (1375年)

東方見聞録(1300年頃)の情報や十字軍の遠征などにより、ヨーロッパの世界地図の正確さは大きく改善された。

その一例が1375年に作られたカタロニア図である。

特に十字軍は海路で方位磁針を使って地形を測定したため、地中海の輪郭は非常に正確になっている。

アジアの地形はまだかなり不正確だが、アラビア半島と紅海、ペルシア湾、インドの位置関係はかなり妥当となっている。

一方で、アフリカの描写は北部のみであり、この地図からは喜望峰周りに航路があることは読み取れない。

なお、この世界地図には日本に相当する島や地名は描かれていない

■混一疆理歴代国都之図 (1402年)

混一疆理歴代国都之図は1402年に李氏朝鮮で作られた世界地図である。

これよりも前、モンゴル帝国が集めた知見を基に中国でいくつかの世界地図が作られており、混一疆理歴代国都之図はその集大成と言える。

全体はMの字のような形をしており、一番右の出っ張りが朝鮮半島、中央の出っ張りが中国と南アジア、左の出っ張りがアラビア半島とアフリカである。

アフリカの上にヨーロッパも描かれているが、地中海が陸地と同じ色で塗られているため分かりにくい。

■鄭和 (1371年 – 1434年)の南海遠征。

1405年から1433年までの南海への7度の大航海の指揮を委ねられた。鄭和の船団は東南アジア、インド、セイロン島からアラビア半島、アフリカにまで航海し、最も遠い地点ではアフリカ東海岸のマリンディ(現ケニアのマリンディ)まで到達した。

■1406年にプトレマイオスの『地理学』がラテン語に翻訳されると、それを元にして新たな地図が登場し、さらに「コスモグラフィア」と呼ばれる書物も多く出版された。

■1427年にクラヴスは、プトレマイオス図でスカンディア島とされていたものをスカンディナビア半島に改めた。

■ビアンコ図 (1436年)

イタリアの航海士アンドレア・ビアンコは1436年、29 X 38センチメートルの世界地図を描いた。

ビアンコ図も東が上になっており、エルサレムが中心である。世界は全体的に丸く、周囲は海である。ビアンコは後にフラマウロ図の製作にも協力している

■フラマウロ図 (1459年)

フラマウロ図は1457年から1459年にかけて、ヴェネツィアの修道士フラ・マウロが書いた世界地図である。

正円の羊皮紙に描かれ、木枠に嵌められている。直径2メートルほどである。

エルサレムを世界地図の中心から外している点で、従来のヨーロッパの地図の慣習から外れている。

この地図にはイスラームの影響が随所に見られる。

まず、上が南になっている。

アフリカは島として認識されており、ザンジバルやモンバサなどのイスラーム系の地名も多い。

東洋の情報は東方見聞録を参考にしているものと見られるが、かなり不正確である。

「Cimpagu 島」という小島が描かれており、これがヨーロッパの地図に日本が描かれた最初のものと考えられている。

■1464年にレギオモンタヌス(Regiomontanus、ドイツ名:ヨハネス・ミュラー・フォン・ケーニヒスベルク、Johannes Müller von Königsberg、1436年6月6日 – 1476年7月6日)は 三角法の著書De Triangulis omnimodus と 『プトレマイオスの天文学大全の抜粋』Epytoma in almagesti Ptolemeiを著した。

■1482年にドヌス・ニコラウス・ゲルマヌス (Donnus Nicolaus Germanus) は、トゥーレをオイクメネの北限としたプトレマイオス図に対し、それ以北の北海を描いた。

また、グリーンランドをヨーロッパから伸びる半島として描いた。

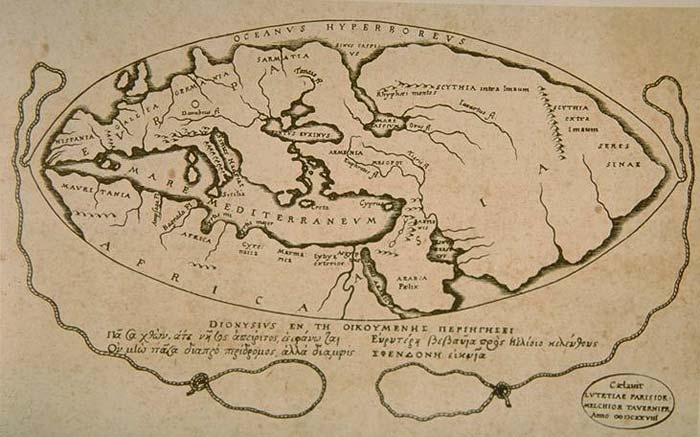

■クラウディオス・プトレマイオスの世界像に基づく世界地図。クリストファー・コロンブスのアメリカ航海の10年前のもの。

■1482年 ディオゴ・カンはヨーロッパ人として初めてコンゴ川を見つけ、遡ってみた。

また、赤道付近からウォルビスベイまでのアフリカ西海岸を探検した。

ポルトガル王ジョアン2世はエンリケ航海王子の事業を引き継ぎ、カン(1482年夏ごろか?)をアフリカの赤道以南の探検に送り出した。

コンゴ川の河口と三角江を発見し(1482年8月と見られる)、パドランと呼ばれる石柱を立て(断片が現存している)、ポルトガルの領有権を主張した。

彼らはさらに川を遡上し、原住のコンゴ王国との通商の道を拓いた。

その後カンは海岸線をさらに南下し、現在のアンゴラ(かつてのポルトガル領西アフリカ)に達して、2本目の石柱を立てた。

一行は1484年4月にリスボンに戻り、カンはジョアン2世により騎士に叙せられた。帰路の途中でアンノボン島も発見している。

★ディオゴ・カン(Diogo Cão、古ポルトガル語ではCam)は、大航海時代のポルトガルで最も優れた航海士の1人として活躍した探険家。

1480年代にアフリカ西海岸を南下する航海を2回行った。アンゴラがポルトガルに植民地化されるきっかけを作った人物であり、アンゴラでは非常に有名である。

■ディオゴ・カン(Diogo Cão、古ポルトガル語ではCam)が1484年から1486年に行った2度目の航海はマルティン・ベハイムを伴ったものだが、その成果は非常に疑わしい。

この航海でも2箇所に石柱を立て、うち1本は前回よりさらに南に1400kmの地点(現在のナミビアのケープ・クロス)で、ここがカンの最も遠い到達点と見られている。

彼はコンゴ川を遡上することでプレステ・ジョアンの領土に到達できると考え、再び遡上したがマタディ付近までで断念した。

1485年10月か11月、そこにある Ielala の滝のあたりの岩に”Aqui chegaram os navios do esclarecido rei D.João II de Portugal – Diogo Cão, Pero Anes, Pero da Costa.”という文章を刻んだ(意味は、「ここにポルトガルの王ジョアン2世の船が到着した」である)。

1489年のヘンリックス・マルテルスの地図などによれば、カンはケープ・クロスで死んだとされている。

しかし、歴史家ジョアン・デ・バロスらによれば、カンはコンゴから原住民の特使をポルトガルに連れ帰ったという。

カンが2回の航海で立てた4本の石柱は記録された場所で確かに見つかっており、それぞれに刻まれた日付は1482年と1485年である。

ケープ・クロスの石柱は現在はドイツのキールにある(現地には複製が残されている)。他の3本の石柱はリスボン地理学協会の博物館にある。

■ベハイムはディオゴ・カンと共に自身2回目の探検航海(1485-86年)を行い、西アフリカの海岸沿いに南下して現在のアンゴラあたりまで到達し、その後アゾレス諸島を経由して帰還した。

ベハイムが報告した通りの位置まで本当に到達したのかどうかは不明である。

ギニアの海岸あたり、大きく見積もってもベニン湾までではないかという説もある。

あるいは、それらの中間点も別の船が先に到達したという説もある。

いずれにしてもベハイムの探検はこれが最後であり、リスボンに戻るとジョアン2世に爵位を授かり、様々な役目を与えられるようになった。

■1488年にバルトロメウ・ディアス(1450年頃 – 1500年) 喜望峰到達。

1486年10月10日、ポルトガル国王ジョアン2世は、アジアに至る交易路確立のためのアフリカ周回航海の遠征隊長に、ディアスを任命した。

この航海の主要な目的には、エチオピア方面にあると言われるキリスト教徒の王(プレステ・ジョアンとして知られる)の国を探し、ポルトガルとの友好関係を樹立する事も含まれていた。

ディアスは最初、その先年にディオゴ・カンとマルティン・ベハイムに発見されたコンゴ川河口に向けて航海した。そこから海岸に沿って南下し、現ナミビアのウォルビスベイに入港した。

1488年、南緯29度、現南アフリカ共和国のポート・ノロス付近でディアスは、嵐に遭って13日間漂流していた。嵐が過ぎて陸地から離れてしまった事に気付いたディアスは陸地に近付くために東進するが、陸地に到達しない。そのため北上してみると、陸地が西側に現れた。ディアス達は気付かないうちにアフリカ南端を通り過ぎていた事になる。2月3日にモッセル湾に上陸。これをもって「ディアスのアフリカ南端到達」としている。

ディアスはアフリカ南端のアガラス岬、南岸のグレート・フィッシュ川を巡り、このまま行けばインドまで到達する事がはっきりした段階で引き返した。これは乗組員の不満を抑えきれなくなったための妥協の結果と言われている。

1488年5月、帰路に喜望峰を発見する。「ディアスの喜望峰発見」とはこの時であり、資料によってはアフリカ南端到達時期と混同されることがある。

その後のディアスは1497年のヴァスコ・ダ・ガマのインド航海に際して、彼も水先案内人として(しかし確実に従属的な立場で)艦隊に参加し、ヴェルデ岬まで同行している。

1500年、ペドロ・アルヴァレス・カブラルのブラジル探検隊に参加し、ブラジル発見に立ち会うが、帰途の海難事故のため他界。

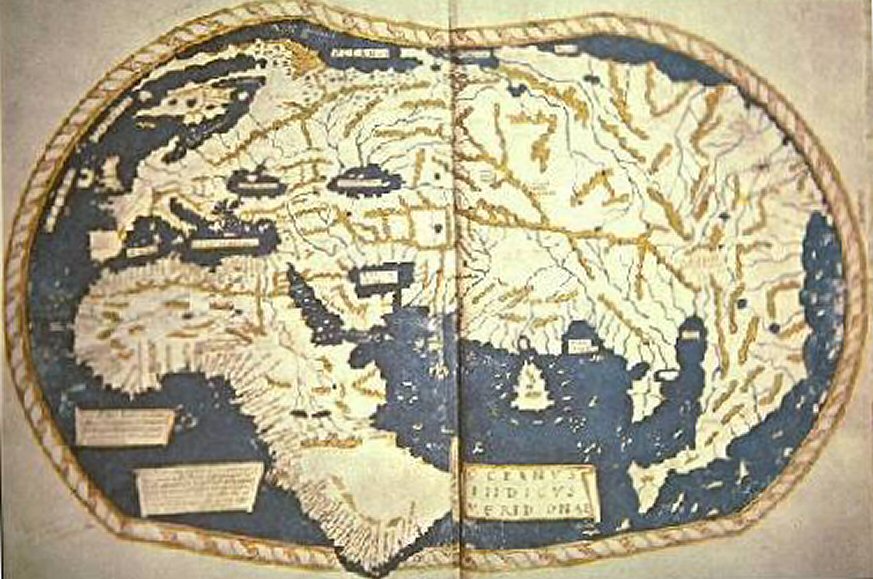

■マルテルス図 (1490年)

マルテルス図は、ドイツの地理学者ヘンリックス・マルテルスによる世界地図である。

この地図の特徴は、ポルトガルの航海家バルトロメウ・ディアスが1488年に発見した喜望峰の情報が盛り込まれていることであり、C. de Spelanzaと記されている。

■1492年にクリストファー・コロンブス(1451年頃 – 1506年)が アメリカ大陸に到達。

10月11日の日付が変わろうとするとき、ピンタ号の水夫が陸地を発見した。翌朝、コロンブスはその島に上陸し、ここを占領してサン・サルバドル島と名づけた。

![コロンブスの不平等交換 作物・奴隷・疫病の世界史 (角川選書) by [山本 紀夫]](https://i0.wp.com/m.media-amazon.com/images/I/41mC4csAUQL.jpg?w=1140&ssl=1)

■地球儀として作られ、現存している最古のものは1492年にドイツのニュルンベルクでマルティン・ベハイムが製作したものである。

★マルティン・ベハイム(Martin (von) Behaim、1459年10月6日 – 1507年7月29日)は、ポルトガル王に仕えたドイツ人の天地学者、天文学者、地理学者、探検家である。Martinho da Boémia、Martin Bohemus、Martin Behaim von Schwarzbach とも呼ばれ、ラテン語では Martinus de Boemia と呼ばれた。

1491年から1493年まで故郷ニュルンベルクに戻っていたとき、画家 Georg Albrecht Glockenthon と共同で地球儀を製作し、Erdapfel(文字通りの意味は「大地のリンゴ」)と名付けた。

1475年にローマ教皇シクストゥス4世が思い描いた地球儀に沿ったものだが、子午線と赤道の線を書き加えるという改良がなされている。

アレクサンドリアのクラウディオス・プトレマイオスの影響が見られるが、その後の中世における発見の数々(例えば、マルコ・ポーロの旅行記の情報など)を随所に取り入れようとしている。

初の地球儀として有名ではあるものの、当時の発見の数々と比較しても地理的に間違っているところが多い。

西アフリカの海岸線も不正確だが、当時の技術力では正確な計算は困難だったと見られる。

カーボベルデ諸島は数百マイル横にずれている。

大西洋には伝説の島々が浮かんでいるが、これらは孤立した中世キリスト教世界にとって心理的に重要だった。

日本は海岸から1500マイルの位置にあり、マルコ・ポーロの記述に合わせてある。そのため、カナリア諸島から帆走で到達できそうな位置になっている。

聖ブレンダンの島も描かれているが、(展示されていたとき)この地球儀は西半球が覆われていて見えないようになっていた。

全体的に16度ほどの誤差があるが、現代の地球儀では誤差は1度程度である。

当時、まだ正確な時計(クロノメーター)がなかったため、特に経度の正確な測定が困難だった(天測航法)。

最古の地球儀であるだけでなく、アメリカ大陸の発見直前に作られたという事実からも歴史的に貴重な地球儀になっている。

現在この地球儀はウィーンで進行中の Behaim Digital Globe Project にて高解像度でデジタイズされており、非公開となっている。

この地球儀はコロンブスの地球観とよく一致しており、彼がなぜ西に向かえばアジアに到達できると考えたかがよくわかる。

コロンブスもべハイムもその情報源は同じだった。14世紀の美しい羅針儀海図ほど正確ではないが、科学史上非常に重要である。

世界初の地球儀とされており、正しい角度で傾いて回転するようになっており、1492年時点の西洋の世界観を示す百科事典的な意味を持っている。

■トルデシリャス条約(トルデシリャスじょうやく、ポルトガル語: Tratado de Tordesilhas, スペイン語: Tratado de Tordesillas)は、1494年6月7日にスペインとポルトガルの間で結ばれた条約。

当時両国が盛んに船団を送り込んでいた「新世界」における紛争を解決するため、教皇アレクサンデル6世の承認によってヨーロッパ以外の新領土の分割方式を取り決めた。

本条約において西アフリカのセネガル沖に浮かぶベルデ岬諸島の西370レグア(約2000km)の海上において子午線にそった線(西経46度37分)の東側の新領土がポルトガルに、西側がスペインに属することが定められた。

名称の由来は、条約が批准されたカスティージャのトルデシリャスの地名からとられている。

■1497年の世界地図。インド洋南方が陸地となっている。

■1497年 ヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama [ˈvaʃku ðɐ ˈɣɐmɐ],1460年頃 – 1524年12月24日/25日)が喜望峰経由でインドに到達した。

ヴァスコ・ダ・ガマは熟達した航海術と外交手腕を買われヨーロッパからアフリカ南岸を経てインドへ航海した記録に残る最初のヨーロッパ人であり、しばしばインドへの航路をヨーロッパ人として初めて「発見」した人物であるとされる。

このインド航路の開拓によって、ポルトガル海上帝国の基礎が築かれた。

■ジョン・カボット(英: John Cabot, 1450年頃 – 1498年)は、中世の航海者。カトリック教徒。北アメリカ大陸の発見者として知られる。イタリア語名ではジョヴァンニ・カボート(Giovanni Caboto)となる。

1497年、息子のセバスチャン・カボットを伴って船団を率い、ヴァイキングの航路を辿ってカナダ東南岸のケープ・ブレトン島に到達し、ニューファンドランド島やラブラドル半島を発見するなどの成果を挙げて帰国した。

1498年にも探検隊を組織し、グリーンランド東西沿岸の調査航海を行ったものの船員の叛乱によって南下を余儀なくされ、その途上で没した。

この2度目の航海でデラウェアとチェサピーク湾を発見したことは、イングランドがフロリダ以北の北米大陸の所有権を主張する根拠となった。

息子セバスチャンは父の遺志を継ぎ、1508年には北アメリカの東海岸を探検する。そこでは後のハドソン湾、ハドソン海峡を発見し、南北をなぞるようにフロリダまで達した。

■ファン・デラ・コーサ図 (1500年)

ファン・デラ・コーサはスペインの探検家で、いわゆるコンキスタドール(アメリカ征服・探検家)である。

この地図は西を上に書かれており、最上部には聖クリストフォロスの像が描かれている。

この地図には早くも1493年に設定された教皇子午線が描かれている。

また、キューバを島としている点も特徴的であり、コロンブスの大陸の一部だとする見解を否定するものである。

未発見である南アメリカ大陸は描かれていない。西端に西インド諸島が描かれているが、その奥地は中央アメリカではなく、アジアであるとされている。

■1500年 ペドロ・アルヴァレス・カブラル (1460年 – 1526年)がブラジルに到達。

1500年、カブラルは13隻の船団を率いて大西洋西部へと出航した。船団はおおむね予定通りに進み同年4月に陸地を発見したが、彼は当初これを大きな島だと考えていた。

スペインとの勢力圏分割を取り決めたトルデシリャス条約(1494年)に基づくポルトガルの領分に位置していたため、カブラルはこの地をポルトガルの所領と宣言した。

しかし海岸沿いを探索した結果この陸地が大陸の一部であるらしいことが判明し、彼は新たな領土についてマヌエル1世に報告すべく1隻の船を急派した。

この大陸こそが南アメリカであり、カブラルによりポルトガル領と宣言された地域は後にブラジルとなった。

■カンティノ図 (1502年)

カンティノ図もポルトガルの地理的発見を盛り込んだ初期の世界地図の一つである。

この地図は「アルベルト・カンティノの地図」と名付けられているが彼の作ではなく、イタリアのフェラーラ公の代理人をしていた人物がポルトガルから地図を秘密裏に持ち帰り、この人物が後にアルベルト・カンティノを名乗ったためにそう名付けられている。

この地図の特徴は、1500年にポルトガルの探検家ペドロ・アルヴァレス・カブラルのブラジル発見とその後のアメリゴ・ヴェスプッチらの探検成果が盛り込まれていることである。

■1503年頃 アメリゴ・ヴェスプッチ(1454年 – 1512年)が論文『新世界』を発表。

コロンブスが到達した土地がインドとは異なる「新大陸」であることを報告。

1499年から1502年にかけての南米探検で彼は南緯50度まで沿岸を下った。南米大陸がアジア最南端(マレー半島、北緯1度)とアフリカ最南端(南緯34度)の経度をはるかに南へ越えて続くため、それが既知の大陸のどれにも属さない「新大陸」であることに気づいた。

ちなみに当時は北米と南米が繋がっていることは判明していないので、彼の『新世界』は南米大陸についてのみ論じている。ヨーロッパの古代からの伝統的世界観、アジア・アフリカ・ヨーロッパからなる三大陸世界観を覆すこの主張は当時最先端の知識人層である人文主義者たちにはセンセーショナルに受け入れられたが、ヨーロッパ全体にすぐ浸透したわけではない。

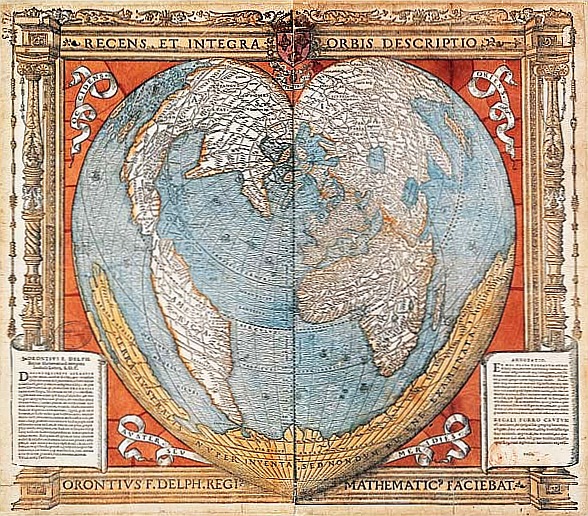

■ヴァルトゼーミューラ図 (1507年)

マルティン・ヴァルトゼーミュラーはドイツ南部の地理学者で、アメリカが新大陸であることを突き止めたアメリゴ・ヴェスプッチにちなんでアメリカをアメリカと名付けた人物である。

ヴァルトゼーミュラーは1507年に刊行した地図に南アメリカ大陸を描き込んでいる。

東洋の描写はまだ不正確である。

■ピーリー・レイースの地図 (1513年)

ピーリー・レイースの地図は16世紀オスマン帝国の将軍であり地理学者でもあるピーリー・レイースの作である。

ただし部分的にしか伝わっていない。

大西洋の部分が残っており、そこにはヨーロッパ西岸、北アメリカ、ブラジルが描かれている。

アゾレス諸島、カナリア諸島も描かれている。

■バスコ・ヌーニェス・デ・バルボア(Vasco Núñez de Balboa 1475年 – 1519年1月21日)、スペインの探検家・植民地政治家。ヨーロッパ人として初めて太平洋に到達した功績で知られる。

懇意にしていたインディオの酋長から南方にある黄金の産出地の情報を得たバルボアは、1513年9月に190人の隊を組織して探索を開始する。この時の部下の一人が、後にインカ帝国の征服者として知られるフランシスコ・ピサロである。

先住民の案内でパナマ地峡を横断し、9月25日に隊は海に到達した。

★パナマ地峡(パナマちきょう、西: Istmo de Panamá、英: Isthmus of Panama)は、中央アメリカのカリブ海と太平洋との間、パナマ中部にあり、南北両アメリカ大陸を結ぶ帯状の地峡。幅はわずか64キロメートル。最狭部はサンブラス地峡。

バルボアはこの海を「南の海 (South Sea)」と命名した。これが後の太平洋である。また、彼の探検によってアメリカ大陸が2つの大海に接する大陸であることが明らかとなった。

この探検では目当ての黄金を発見することはできなかったが、より南方のペルーに黄金郷が存在するという情報を掴んだ。

しかし、バルボアの探検隊にはペルーに赴くだけの余力はなかったので一旦植民地へ帰還した。黄金探索という本来の目的は果たせなかったものの、彼は偉大なる探検者として迎えられた。

しかしながら行程中に略奪や虐殺などの残虐行為を働いたことにより、この探検に対する後世の評価は芳しくない。

スペインの本国政府も、それを容認するバルボアのリーダーシップに危惧を持ち、またパナマ支配を強化する目的で彼のダリエン総督としての任を解き、新たにペドラリアス・ダビラを総督として送り込んだ。豪放なバルボアと猜疑心の強いダビラは反りが合わず、次第に対立を深めていく。

黄金郷探索のためペルーへ向かおうとしたその矢先の1519年1月、ダビラの召喚を受ける。

出頭した彼はかつての部下ピサロに捕らえられて獄につながれ、形ばかりの裁判で反逆罪に問われた挙句、斬首刑(絞首刑とも)に処され、波乱の生涯を終えた。

■ジョアン・デ・リスボアは1514年に書かれた手記で、アゾレス諸島のサンタマリア島は偏角がゼロ(磁石のN極の向きと北極点の向きが一致する)の地点であり、そこから東西に離れるに従って偏角は増し、90度離れた地点で最大偏角45度に達すると記した。

そのため、偏角を測定すればその場所の経度が求められると主張した。

また、ルイ・ファレイロは1535年に印刷された論文で、同じような理論を展開した(ただしファレイロは、最大の偏角は90度と述べている)

■ルナン・コルテス・デ・モンロイ・イ・ピサロ(スペイン語: Hernán Cortés de Monroy y Pizarro, 1485年-1547年12月2日)は、スペインのコンキスタドール。メキシコ高原にあったアステカ帝国を征服した。

1521年の始めコルテスは5万余のスペイン兵・トラスカラ・テスココの連合軍を率いてアステカに侵入すると、メキシコ中央盆地の都市を攻略して4月28日にテノチティトランを包囲した。

3カ月以上の攻防の末、8月13日にテノチティトランは陥落し、クアウテモック王は捕らえられた。

■1522年 フェルディナンド・マゼラン(1480年 – 1521年) の世界一周。

1519年に始まる航海でスペインの艦隊を率いて出発。

マゼラン自身は航海半ばの1521年に亡くなったものの、部下のスペイン人フアン・セバスティアン・エルカーノが艦隊の指揮を引き継ぎ、1522年に史上初となる世界周航を達成した。

■1524年に出されたペトルス・アピアヌス(en:Petrus Apianus)のコスモグラフィアでは、世界各地の緯度と経度が記載された。

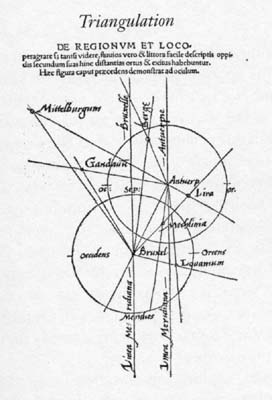

■オランダの地図製作者ゲンマ・フリシウスは、1524年のペトルス・アピアヌスによるCosmographicaの新版への付録という形で、1533年にLibellus de Locorum describendorum ratione(土地を表現する方法に関する冊子)を出し、その中で地図を作るために遠く離れた場所を正確に測定する方法として三角測量を使うことを提案した。

これはとても影響が大きく、技術はドイツ・オーストリア・オランダなどに広がった。

■ジョバンニ・ダ・ヴェラッツァーノ(イタリア語:Giovanni da Verrazzano、またはVerrazano、Verazzano、1485年頃-1528年頃)は、イタリア人の探検家であり、1524年にフランス王の依頼で北アメリカ大西洋岸を探検した最初のヨーロッパ人ということになっている。

探検範囲はサウスカロライナからニューファンドランド島までであり、ニューヨーク港やナラガンセット湾が含まれていた。

ヴェラッツァーノは、その航海記録によれば、1524年3月1日ころケープ・フェア近くに上陸した。

初めのうちは現在のサウスカロライナ州海岸に沿って南に下り、転じて北へ向かった。

現在のノースカロライナ州アウターバンクスに沿って航海していると、細い帯状の陸があり、その向こうに大洋が開けているように考えた。

実際にはパムリコ湾とアルベマール湾の入江に過ぎなかった。この勘違いにより、1527年のヴィスコンテ・マッジョーロや1529年のヴェラッツァーノの弟ジロラーモ・ダ・ヴェラッツァーノが作成した地図では、北アメリカが「ヴェラッツァーノ海」によって2つに分かれており、その2つが東海岸にある細い陸橋で繋がれているように描かれた。この誤りが訂正されるまでにおよそ1世紀を要した。

ヴェラッツァーノは何度か上陸し、海岸地帯に住むアメリカ州の先住民族と交流した。

ヴェラッツァーノはチェサピーク湾を見落としており、同様にさらに北のデラウェア川も航海記録に残さなかった。

その日誌によれば、現在のニュージャージー州海岸に沿って北上し、ローワー・ニューヨーク湾に入った。

スタテンアイランドとロングアイランドの間のザ・ナローズ(海峡)に停泊し、カヌーに乗ってやってきたレナペ族の訪問を受けた。

水夫達はスタテンアイランドの「水汲み場」と呼ばれる泉で飲料水を補給したが、ヴェラッツァーノのそこの地形に関する記述は少し曖昧である。

今日、そこであったと想定されるベイ・ストリートとビクトリー大通りの角の小さな公園に記念碑が立っている。

歴史家の検証で、ヴェラッツァーノが停泊した場所は今日のブルックリンにあるヴェラザノ・ナローズ・ブリッジの付け根近くであったと、かなりの確度で想定されている。

ヴェラッツァーノは北に大きな淡水湖と思われるものを観測したが、これはアッパー・ニューヨーク湾、すなわちニューヨーク港であった。

ヴェラッツァーノはニューヨーク港の奥深くまでは進入しておらず、ハドソン川の存在も確認できなかった。

ニューヨーク港からはロングアイランドの南海岸を回ってブロックアイランド湾を横切り、ナラガンセット湾に入り、そこで恐らくナラガンセット族に遭ったと考えられている。

そこからさらに東北の現在のメイン州に至り、ノバスコシア島の南東海岸を回ってから、ニューファンドランド経由でフランスに帰った。

ニューヨークのヴェラザノ・ナローズ・ブリッジやロードアイランドのジェイムズタウンにあるジェイムズタウン・ヴェラザノ・ブリッジは、ヴェラッツァーノが探検した地域に架かる橋であり、その名前に因んで名付けられた。

★ヴェラッツァーノは、現在のアメリカ合衆国の東海岸を訪れた最初の記録にあるヨーロッパ人ということになっているが、当時の他の探検家ほど評判が芳しくなく、また広く伝えられてもいない。

ヴェラッツァーノの航海で最も重要な証拠は、フランソワ1世に宛てた長文の手紙であり、北アメリカ東海岸の地形、植物相、動物相および先住民族について語っている。1

9世紀から20世紀初めにかけてアメリカ合衆国でその信憑性について大きな議論が持ち上がった。ある者は航海に同行しなかった誰かによる大ほらだと考えた。また他の者はこれが真実であると考え、これが今日の信憑性議論の大勢となってきた。

特にフランソワ1世の署名がある手紙の中にヴェラッツァーノの手紙に関する言及があることが発見されて、真実とされた。

この議論により、少なくともアメリカ合衆国では、北アメリカ大西洋岸中部のヨーロッパ人発見者としてヴェラッツァーノの評価をかなり下げることになったが、フランスやイタリアでは今でも英雄である。

ヴェラッツァーノの評価は、ニューヨーク市で特に霞んでおり、1609年のヘンリー・ハドソンによるものがヨーロッパ人によるニューヨーク探検の事実上の始まりと見なされるようになった。

ニューヨーク港のヨーロッパ人発見者としてのヴェラッツァーノの名前と評価が再び見直されたのは、1950年代から1960年代と最近のことであり、この当時新しく建設された海峡の橋にヴェラッツァーノの名前が付けられた。

■1529年4月22日サラゴサ条約

マゼラン艦隊の生き残りを引き継いだフアン・セバスティアン・エルカーノが世界一周航海を成し遂げて1522年にヨーロッパへ帰還すると、新しい疑問が起こってきた。

それは地図上に南北に線をひいてスペインとポルトガルの境界を定めていても、地球が丸いなら不完全なもので、もう一本線を引かなければ分割の意味をなさないのではないかという当然の疑問であった。

特に両国は当時、東南アジアのモルッカ諸島の帰属をめぐって熾烈な争いを繰り広げていた。

モルッカ諸島は当時の貴重品であった香辛料の一大産地だったからである。

なお、この時代の「モルッカ諸島」というのは現代でいうところのマルク諸島、ブル島やセラム島を指している。

さらにはモルッカ海を囲む島々も「モルッカ諸島」に分類され、香辛料の産地として有名であった。

こうしてアジアにおける線引きのための交渉がおこなわれ、新たに発効されたのが1529年4月22日に批准された「サラゴサ条約」である。

サラゴサ条約はモルッカ諸島の東297.5レグアを通る子午線を第二の境界とした。これは位置的にはブル島の東1425km、東経144度30分の位置にあたり、この子午線はニューギニア島中央部を通る。

ポルトガルはこの条約を結んでアジアにおける地位を保全してもらうかわりに、スペインに賠償金を支払っている。

これによってポルトガルのマカオにおける権益が承認された。

ただ、この条約もまた、スペイン・ポルトガル両国とも厳密さには執着せず、たとえばスペインはオーストラリア全域における優先権を獲得したが、ポルトガルによる調査を禁止した形跡はない。

そして、本来フィリピンは子午線から大きく離れた西側にありポルトガルの優先権が与えられるはずだが、この条約では正式にスペイン領となった。

■出発地点の時刻に合わせた時計を持って航海に出る。航海中に天体観測により現在位置の時刻が分かれば、出発地と現地の時間差から経度を求められる。

フランドルの天文学者ゲンマ・フリシウスは1530年、持ち運べる時計があれば経度を測定できるとして、この方法を提案した。

また英国のウィリアム・カニンガムも1559年に同様の提案をおこなった。

しかしこの時代の時計は誤差が大きく、経度を測定するのに必要な精度は持っていなかった。

■ジャック・カルティエ(Jacques Cartier、1491年12月31日 - 1557年9月1日)は、フランス・ブルターニュ地方サン・マロ出身のブルトン人探検家・北米への侵略者。

セントローレンス湾とセントローレンス川岸にヨーロッパ出身者として初めて到達し、イロコイ族の言葉からその周辺の土地を「カナダ」と名付け記述したことで知られる。

北米大陸へ3度の探検を行い、プリンス・エドワード島やセントローレンス河口に到達、現在のケベックに上陸し、後のフランスによるカナダ領有の基礎を築いた。

第一次航海(1534年)

最初の探検行は、フランス国王フランソワ1世の命により、1534年4月に2隻の船でサンマロを出航。まずニューファンドランド島の北東部を航海し、ラブラドール半島とニューファンドランドの間にあるベルアイル海峡を抜けてニューファンドランドの北西部を探索。

そこからさらに南西へと航海を続け、マドレーヌ諸島を経由してセントローレンス湾を横断し、プリンス・エドワード島を発見。

ここから北へと転じ、7月にはガスペ半島の東端(現在のガスペ市)に到達し、ここに十字架を建てて「ヌーベル・フランス」と名付け、この地のフランス領有を宣言した。

その後セントローレンス湾の付近を探検し、この地方のイロコイ族の首長ドンナコナ(Donnacona)の2人の息子ドマガヤ (Domagaya) とタイニョアニ (Taignoagny) を捕らえ、フランスに連行した。

その後、セントローレンス湾の狭隘部を縦断してアンティコスティ島を発見し、ラブラドール半島の南岸に沿ってベルアイル海峡を抜け、1534年9月にフランスへと帰国した。

第二次航海(1535年 – 1536年)

第二回の探検行は1535年5月13日、3隻の船と110人の乗組員で行われ、ドンナコナの2人の息子も同行した。

今回の探検においては、前年探検し残したセントローレンス湾の西端部へ直行し、9月7日にはセントローレンス湾の最奥部にあるイロコイ族の村落スタダコナ(Stadacona、現在のケベック)に到達し、ドンナコナと会した。なお、カルティエはスタダコナとその周辺の土地や川を「カナダ」と呼んでいる。

カルティエとイロコイ族の関係は良好であり、カルティエはドンナコナの家でタバコを振舞われた。

また更に北にあるという黄金の地サグネ王国(Royaume du Saguenay)について知った。

スタダコナには大きな河川(セントローレンス川)が流れ込んでおり、カルティエはこの河川こそが北西航路であると信じて、さかのぼってさらに上流へと向かうことに決めた。

セントローレンス川をさかのぼった一行はイロコイ族の要塞村落オシュラガ(Hochelaga、現在のモントリオール)へ到達、そこにある山をモン・ロワイヤル(le mont Royal、フランス語で「王の山」の意)と名付けた。現在のモントリオール(フランス語でモンレアル)は、この山の名前に由来する。

しかしオシュラガの上流には急流があり、それ以上川をさかのぼるのは不可能であった。カルティエはこの急流を中国(フランス語では、la Chine、ラ・シーヌ)への道を阻むものだと考え、ここをラシーヌ瀬(ラピッド・ドゥ・ラシーヌ、Rapides de Lachine)と名付けた。

10月11日にはスタダコナへと戻ったが、フランスに戻るにはすでに寒くなりすぎていたため、カルティエはスタダコナで越冬し、翌年5月まで過ごした。

この越冬時には船団は氷に閉じ込められ、壊血病の流行で少なくない死者が出ている。

カルティエは、次回の航海で連れ帰る約束で、首長ドンナコナの息子2人を含む10人の先住民を同行し5月にフランスへ向け出帆した。

帰路はガスペ半島からマドレーヌ諸島、ケープ・ブレトン島北側を通過し、ニューファンドランド島南岸を航海するルートを取った。

このとき、サンピエール島・ミクロン島に上陸している。その後は北アメリカ大陸を離れ、1536年7月、カルティエはサンマロに帰帆した。

第三次航海(1541年 – 1542年)

サグネ王国にあるという黄金郷の話はフランソワ1世を刺激し、今回は北西航路の探索ではなく、黄金郷の探索と植民地の建設を目指して三回目の探検が行われることとなった。

第三回の探検行は1541年5月23日にサンマロを出帆し、1,500人の開拓移民に先行する形で行われた。

スタダコナに到着したカルティエは、ドンナコナが3年前、1539年に死去していたことを知った。

カルティエはサグネを探そうと試みたが、オシュラガより北に至ることはなく、また後続の移民団を待ったが現れず、カナダで厳しい冬を越した後、翌年フランスに戻った。

この三度の航海の後、カルティエがカナダを訪れることはなく、彼はサンマロとその近郊の自らの地所で残りの人生の多くを過ごした。カルティエはおそらくチフスであろう伝染病によって1557年9月1日、65歳でサンマロで死去した。

■フランシスコ・ピサロ(Francisco Pizarro、1470年頃 – 1541年6月26日)は、スペインの軍人、探検家、コンキスタドール。ペルーのインカ帝国を征服した。

1531年には約180人の手勢と37頭の馬を率いてパナマを出港し、ペルーへの侵入を開始。

ンカ皇帝アタワルパを追って南進、1532年にカハマルカでアタワルパと会見し、その場で生け捕りにした。

アタワルパの身代金として莫大な貴金属を受け取ったが、アタワルパが存在する限り先住民が彼をリーダーに担いで反乱を起こす可能性があると判断し、約束を反故にして、1533年7月26日処刑を敢行した。

アタワルパは自身を「太陽の子」と信じ、いつか復活して報復すると誓いつつ死んで行ったと言う。

その後もピサロはインカ帝国の分裂を巧みに利用しながら進撃し、11月にはインカ帝国の首都であるクスコに無血入城した。

インカ帝国を滅ぼしクスコを制圧したが、敵対するインディオの大軍に包囲されていたため、パナマなどのスペイン人居留地と接触しやすい沿岸地域に町を建設する必要があったことから、1535年6月に「シウダー・デ・ロス・レイェス(諸王の都)」(現在のリマ市)を建設した。

しかしその支配地の分配、特にクスコの領有権をめぐってディエゴ・デ・アルマグロと対立し始め、1537年から内戦が始まった。1538年4月にサリナスの戦いでアルマグロを破り処刑した。

戦いに勝利したピサロではあったがスペイン本国の支持を失い、1536年にはカルロス1世にアタワルパを無実の罪で処刑したとして死刑を宣告され、結局1541年6月26日にアルマグロの遺児一派にリマで暗殺された。

埋葬されなかったピサロの遺体はミイラとして現在も残されている。

■オランダの地図製作者ゲンマ・フリシウスは、1524年のペトルス・アピアヌスによるCosmographicaの新版への付録という形で、1533年にLibellus de Locorum describendorum ratione(土地を表現する方法に関する冊子)を出し、その中で地図を作るために遠く離れた場所を正確に測定する方法として三角測量を使うことを提案した。これはとても影響が大きく、技術はドイツ・オーストリア・オランダなどに広がった。

★天文学者のティコ・ブラーエはスカンジナビアにおいてこの方法を適用し、彼の天文台があるヴェン島の詳細な三角測量を、エーレスンド海峡の両側にある目標物を基準として1579年に完成させ、1584年に島の土地計画を作った。

■1535年、イタリアのフランチェスコ・デ・マルキは潜水鐘を使用してネミ湖に沈んだ皇帝ネロが建造させた沈没船から大理石敷石、青銅、銅や鉛の工芸品を引き上げた。

■1536年の世界地図。テラ・アウストラリス(フエゴ島)が「発見」された。

■ポルトガルの貴族ジョン・デ・カストロは、1538年から1541年までのあいだに3回の航海を行い、その間に合計127回偏角を測定した。しかしカストロは偏角と経度との関係を見出すことができなかったため、偏角は経度差に比例しないと結論づけた。

★方位磁針などの磁石はN極が北を向いて止まるといわれているが、実際には、磁石が指し示す北は、一般的には地理上の北極点の向きと一致しない。この両者のずれが磁気偏角である。

■1544年の世界地図。南米の南方にあるのがメガラニカの一部。

■ピエール図 (1550年)

フランスのピエール・デスリエの残した地図にはオーストラリアに相当する位置に、それらしい地形が描かれている。

ただし、当時西洋人はオーストラリアを未発見であり、この地形は南方の空想の島メガラニカの一部として書かれている。

現実のオーストラリアとの関係は不明確である。

■1567年、アルバロ・デ・メンダーニャ・デ・ネイラが現地のインディオに伝わる黄金伝説を信じ、私兵を募り、南太平洋へ乗り出した。

ソロモン諸島の各島に上陸を試みるものの、次々と原住民の猛反撃に遭い撤退、財宝を入手する目的を達することなく、翌年、ペルーへ帰還する。

★アルバロ・デ・メンダーニャ・デ・ネイラ(Álvaro de Mendaña de Neira、1542年10月1日 – 1595年10月18日)は、16世紀に活動したスペイン人の探検家。

財宝を求めた航海を通じ、西洋人として初めて南太平洋のソロモン諸島及びエリス諸島などに到達した。

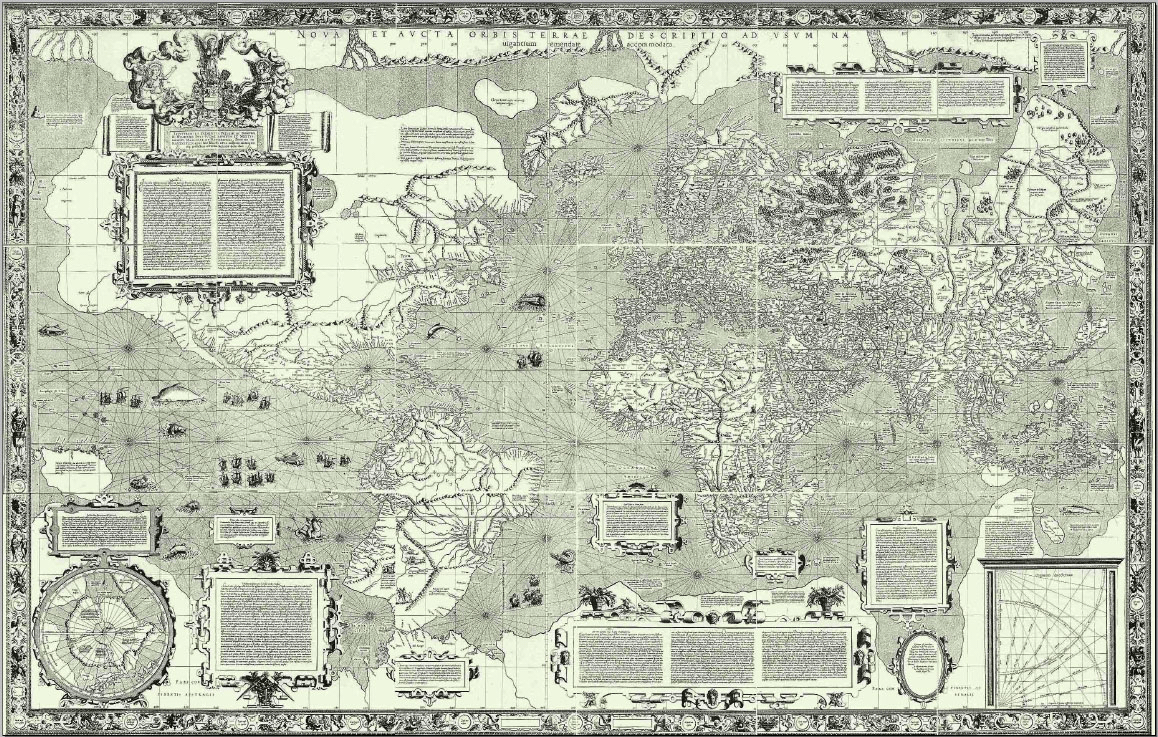

■メルカトル図法(メルカトルずほう)は、1569年にフランドル(現ベルギー)出身の地理学者ゲラルドゥス・メルカトルがデュースブルク(現ドイツ)で発表した地図に使われた投影法である。

図の性質と作成方法から正角円筒図法ともいう。

等角航路が直線で表されるため、海図・航路用地図として使われてきた。

メルカトルが発案者というわけではなく、ドイツのエアハルト・エッツラウプが1511年に作成した地図にはすでに使われていた。

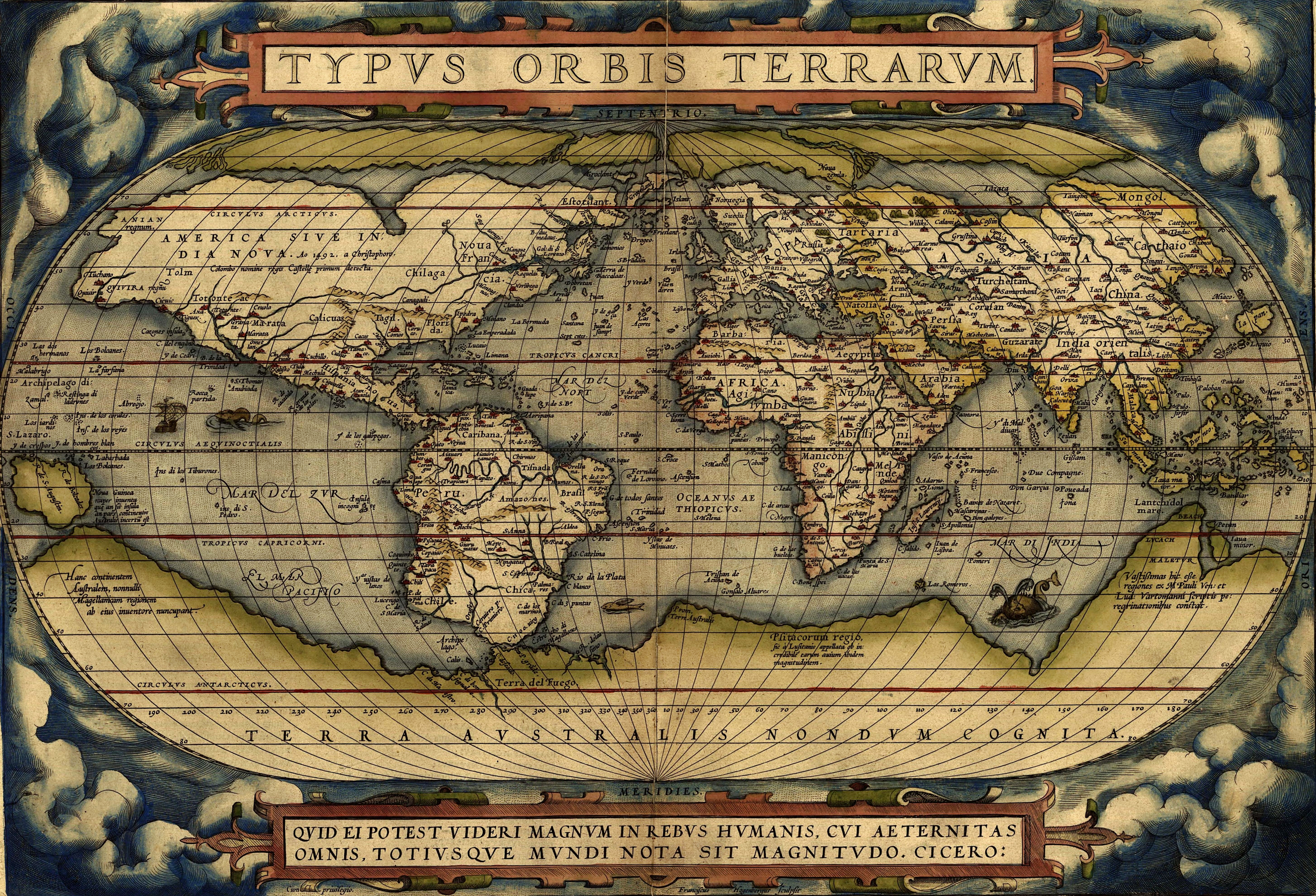

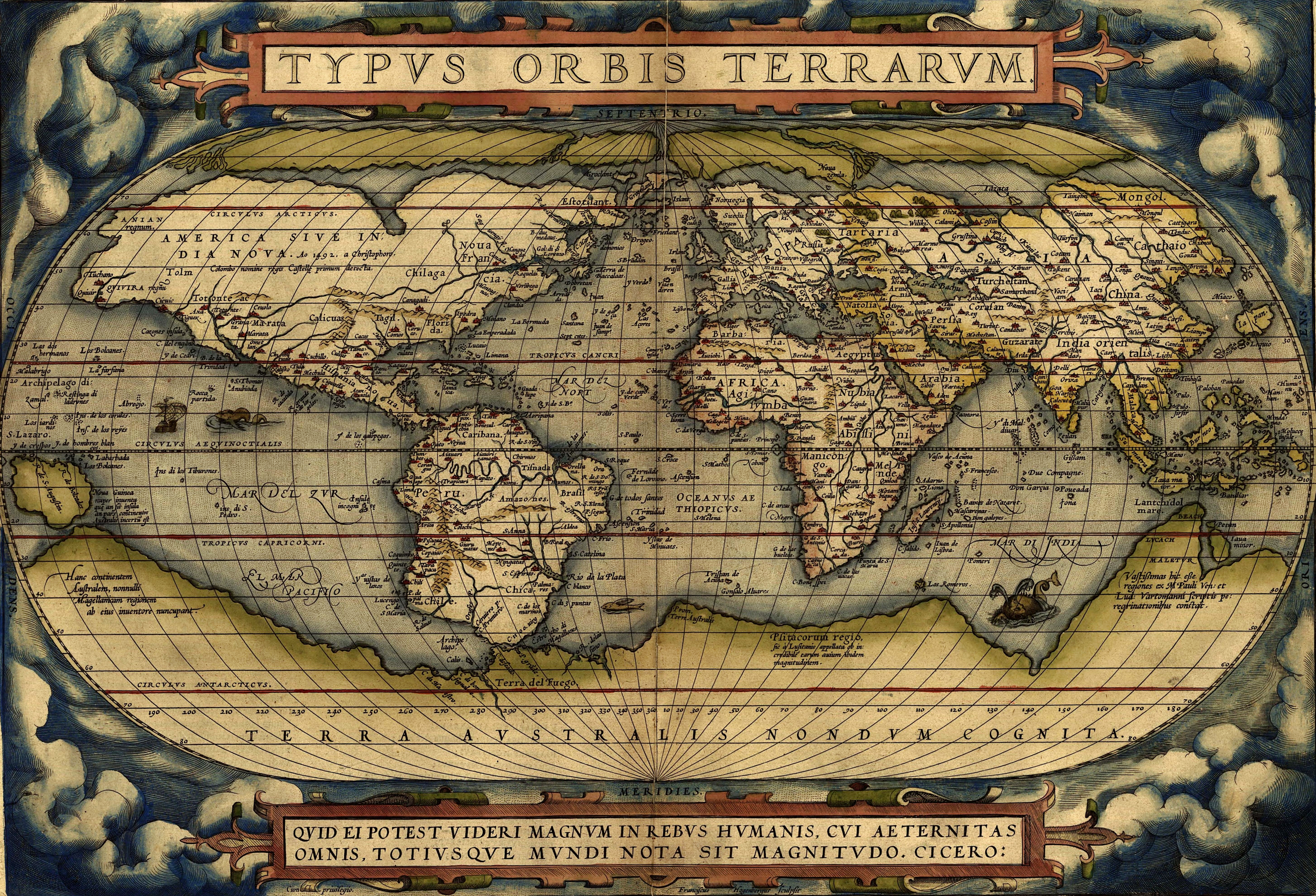

■アブラハム・オルテリウスが描いた世界地図(1570年)

■1580年フランシス・ドレーク(Francis Drake、 1543年頃 – 1596年1月28日)が史上二度目の世界一周を達成した。

1577年12月13日、排水量約300tのガレオン船ゴールデン・ハインド号を旗艦とする5隻の艦隊で、プリマス港を出航。

大西洋からマゼラン海峡を経て太平洋に進出し、チリやペルー沿岸のスペイン植民地や船を襲って、多大な財宝を奪う。

その中にはスペイン王の財宝を満載したカカフエゴ号などが含まれる。カカフエゴ号には銀26t、金80ポンド、貨幣と装飾品13箱など合計20万ポンド相当が積載されていたとされる。

途中のサン・フリアンにて遠征出航の功労者で親交の深かったトーマス・ドウティを6月30日に自ら裁判長として軍事裁判にて反逆罪として処刑した。遺体は丁重に埋葬されたという。

その後、太平洋を横断してモルッカ諸島に、さらにインド洋から喜望峰を回って、イギリスへと帰国し、フェルディナンド・マゼランに続く史上二番目の世界一周を達成した。この途中、1578年にホーン岬とドレーク海峡を発見している。

1580年9月に、生き残ったゴールデン・ハインド号のみがプリマス港に帰港し、女王エリザベス1世を含む出資者達に4700%とも言われる配当金を支払った。

イングランド王室の取り分は30万ポンドを越え、これは当時の歳入(20万ポンド程度)よりも多く、この臨時収入により王室は溜まっていた債務を全て清算できたうえに、国策会社のレヴァント会社に増資することができ、これは後の東インド会社設立の基礎となった。

ドレークはこの功績により、イギリス海軍の中将に任命されると同時に叙勲(サーの称号)を受ける。

■1583年の世界地図

■1583年のテラ・アウストラリス地図。右は南米、左上は東南アジア。

■メガラニカ、マガラニカ(Magallanica)は、かつて南極を中心として南半球の大部分を占めると推測された仮説上の大陸のことである。

テラ・アウストラリス(ラテン語 Terra Australis、南方大陸)ともいうが、この語はのちにオーストラリア大陸を指すようになり、現在でも雅語・文語的に使われることがある。未発見であることを強調し、テラ・アウストラリス・インコグニタ(Terra Australis Incognita、未知の南方大陸)ともいう。

■1587年、スペインのフェリペ2世は経度を正確に求めた者には賞金を出すと宣言し、1600年ごろにはオランダ政府も同様の態度を示した。

1655年に出されたドイツ語の航海術の教科書には、経度を緯度と同じような精度で測定できれば、航海術は完成すると書かれていた。

■1589年の太平洋の地図

■ウィレム・バレンツ(Willem Barentsz,1550年ごろ – 1597年6月20日)はオランダの航海士、探検家。ヨーロッパ北部の海を探検した初期のヨーロッパの探検家の一人である。

1594年、東アジアに至る北東航路探検のため、2隻の船でアムステルダムを出航。ノヴァヤゼムリャの西岸に達し。そのまま島にそって北に進んだが、結局は引き返した。

翌1595年、7隻の船でヴァイガチ島南部の水路の通過を試みるも、既に凍結していたために失敗。

1596年の3度目の探険では2隻の船で出航し、スヴァールバル諸島を発見。スピッツベルゲン島(「尖った山」の意)と名づける(実際には既に12世紀末よりノルウェー人たちに知られていたとも言われる)。

その後船を東に向け、ノヴァヤゼムリャの北側を回ったが、氷に閉ざされたために、ノヴァヤゼムリャ北東岸での越冬を余儀なくされた。

1597年春になっても船が動けなかったために、1597年6月13日にボートでコラ半島に向けて出発。船員たちの多くが生還したが、バレンツは1597年6月20日にノヴァヤゼムリャ付近で命を落とした。

1871年、バレンツらが越冬した家が完全な形で発見された。

そこに残されていた多くのものはハーグに保管されている。

1875年にはバレンツの日記の一部が発見された。

バレンツの目的であった北東航路横断は、1879年にスウェーデンの探検家アドルフ・エリク・ノルデンショルドによって成し遂げられた。

バレンツ海は彼の名をとって名づけられたものである。また、スヴァールバルにはバレンツブルクと名づけられた場所があり、現在はロシアの管理する炭鉱がある。

■サー・ウォルター・ローリー(Sir Walter Raleigh, 1554年- 1618年10月29日)は、イングランドの廷臣、軍人、探検家、作家、詩人。

宮廷出仕の傍ら、ローリーは幾度かにわたって旅行・探検・植民目的での新世界への航海を行った。

1584年、ローリーは2隻の船を派遣し、現在のアメリカ・ノースカロライナ州ロアノーク島を探検させ、エリザベス1世の通称・処女王にちなみこの島をバージニアと名付けた。

新世界における最初のイングランド植民地であるロアノーク植民地は、ここにローリーによって築かれた。

だがこの植民は、さまざまな理由により島を放棄することを余儀なくされた。

最初の入植者の多くが農業や庭師の技術を持っていなかったこと、島の土壌が砂状で、乾燥し痩せた土地であったこと、そして入植者達の、アメリカを探検して金などの貴重品を見つけて儲けようという当初の考えなどがその理由であった。

そのような一儲けが起こりそうもないことが明らかになると、彼らは引き上げようとした。また、入植者が土地の先住民の作物を大量に要求したために、入植者と先住民の関係が破綻した。

1587年、ローリーは再びロアノーク島への植民を行うべく遠征を試みた。

この時により多様な入植者(一家全員での入植者も数組いた)が、ジョン・ホワイト監督官の下で入植した。それから間もなく、ホワイトは植民地にさらなる物資を供給するためにイングランドへ呼び戻された。

しかし、女王がスペイン無敵艦隊との戦闘に備えて船を港に留めるよう命令していたため、ホワイトは計画したように翌1588年に植民地へ戻ることができなかった。

ようやく1590年になって補充物資が植民地に到着したが、入植者たちは姿を消していた。彼らの消息を知る唯一の手がかりは、木の幹に刻まれ「CROATOAN」という単語と「CRO」という文字であり、おそらく入植者たちはクロアタン族(Croatan)あるいはその他の先住民によって虐殺・拉致されたのであろうと推測されている。

別の仮説として、1588年の嵐が多発した期間(スペイン無敵艦隊が破れる要因となったことで知られる)に、波にさらわれたのではないかというものもある。

いずれにしても、この入植は現在「失われた植民地」として知られている。

ローリーの北アメリカ・バージニア(現在のバージニア州とノースカロライナ州を含む)への植民計画は、ロアノーク島においては失敗に終わったものの、後続の植民地への道筋を開いた。

彼の航海は当初彼自身と友人達の出資で行われており、アメリカの植民地を築けるほどの安定した収入が得られなかったのである。

17世紀前半に行われた後続の植民は、株式会社であるバージニア会社によって行われており、充分な植民地を作り出せるだけの資本金を共同出資することが可能であった。

バージニア植民地はこうした苦難の果てに成し遂げられたが、ローリーは植民が長続きせず失敗したとはいえ、部下のホワイトに指示した統治方針(入植者の私生活に干渉しない、信教の自由、公平な徴税)はその後のイギリスの植民地統治の手本になった。

ウォルター・ローリーは、英国史の授業においては、新世界への航海に出資が行われ、実施されることになった主要な原因であるとされている。

■ジョン・スミス(英: John Smith、1580年–1631年6月21日)はイギリスの軍人、植民請負人、船乗りおよび著作家である。

■1595年の世界地図

■1595年、アルバロ・デ・メンダーニャ・デ・ネイラは入植を目的に1567年以来再びソロモン諸島を訪れるものの、原住民の反発や乗組員の離反などに遭い、目的は達せられないまま寄港したサンタクルーズ諸島にて死去した。

■1596年 スピッツベルゲン島(スピッツベルゲンとう、Spitsbergen)発見

この島を含むスヴァールバル諸島は1596年、北東航路の探索途中であったオランダ人探検家のウィレム・バレンツによって発見された。

ただし、ロシアには「10世紀頃からスラブ民族が島で狩猟をしていたのに、ロシア革命の混乱期にノルウェーに奪われた」との主張があるという。

12世紀末にはすでにノルウェー人によって知られていたとの説もある。

バレンツは、当地の険しく尖った山々を見て、諸島の名をオランダ語の「spits (尖った)」と「bergen (山々、山地)」より、「Spitsbergen (スピッツベルヘン、尖った山々)」とした。

■1598年の世界地図

■1602年 坤輿万国全図(こんよばんこくぜんず、正字: 坤輿萬國全圖)は、明末に作られた世界地図の一種である。「亜細亜」「赤道」など、漢語(中国語)に翻訳されたヨーロッパの地理用語や地名などが記されている。

イタリアの宣教師マテオ・リッチが作成した漢訳版世界地図であり、地球球体説を基にして六枚一組にして、卵型の図形の中心に中国を描き、他に天文図なども含んだ。

当時の中国人の世界観に大きな影響を与えた。1602年に北京で刊行され、鎖国時の日本にも輸入されたり、『坤輿万国全図』という名で摸本が作られたりして、世界についての知識の典拠となった。

「日本海」という呼称の初出と言われている。

朝鮮について、以下が記述されている。

朝鮮乃箕子封國 漢唐皆中國郡邑 今爲朝貢屬國之首 古有三韓濊貊渤海悉直駕洛扶餘新羅百濟耽羅等國今皆併入 〈朝鮮は箕子の封国であり、漢代も唐代も皆中国の郡邑であった。今は朝貢属国の筆頭である。古くは三韓、濊貊、渤海、悉直、駕洛、扶余、新羅、百済、耽羅等の国があった。今は皆朝鮮に含まれる〉

■【壊血病予防】17世紀初め頃には経験的に柑橘類が有効だという説が出ており、『東インドへの航海』には1601年のイギリスのジェームズ・ランカスター(en:James Lancaster)は東インド会社の依頼で4隻の商船隊を率いてインドへ向かった際に、ランカスターが船長を務めるレッド・ドラゴン号の船員にレモン汁を飲ませた結果、レッド・ドラゴン号だけには壊血病による死者が出なかった話が記されている。

■ペドロ・フェルナンデス・デ・キロス

1603年3月、ペルーへ帰還、南太平洋のテラ・アウストラリス調査への許可を受諾。

1605年12月21日、カヤオを出航:航海士 160名、船 San Pedro y San Pablo(150トン)、San Pedro(120トン)、Los Tres Reyes。

1606年5月、ニューヘブリディーズ諸島(現バヌアツ)到達、南部の島(現エスピリトゥサント島)をオーストリア系のフィリップ3世を讃え、La Austrialia del Espiritu Santo (The Austrian Land of the Holy Spirit) と命名。

植民地「ノヴァ・エルサルム」建設開始。

1606年6月11日、沿岸調査に出航したキロスは悪天候により、エスピリトゥサント島帰港が不可能になりアカプルコ(メキシコ)を目指す。

1606年11月、アカプルコ到着 。

キロスの副官を務めていたルイス・バーエス・デ・トーレスはエスピリトゥサント島でキロスを調査後、難破したと推定される。

1607年5月、マニラに到達。ニューギニア南岸の海峡(現トレス海峡)を通過し海図に記す。

1607年、マドリード帰還。

1615年、パナマで死去。

★ペドロ・フェルナンデス・デ・キロス(Pedro Fernandes de Queirós(誕生名)、Pedro Fernández de Quirós(カスティーリャ語スペル)、1563 – 1615年)は、ポルトガル出身の航海者、探検者。

スペインの太平洋航海:1595 – 1596年アルバロ・デ・メンダーニャ・デ・ネイラの航海、1605 – 1606年のテラ・アウストラリス調査に参加。

●メガラニカ、マガラニカ(Magallanica)は、かつて南極を中心として南半球の大部分を占めると推測された仮説上の大陸のことである。

テラ・アウストラリス(ラテン語 Terra Australis、南方大陸)ともいうが、この語はのちにオーストラリア大陸を指すようになり、現在でも雅語・文語的に使われることがある。未発見であることを強調し、テラ・アウストラリス・インコグニタ(Terra Australis Incognita、未知の南方大陸)ともいう。

「メガラニカ」は、南方大陸の一部と思われたフエゴ島を発見したフェルディナンド・マゼラン (Magallanes)にちなんだ、比較的新しい名である。

形容詞として使って、テラ・マガラニカ(Terra Magallanica、メガラニカ大陸)ともいう。

17世紀の中国で作られたマテオ・リッチの『坤輿万国全図』や、その影響を受けた『三才図会』の「山海輿地全図」、ジュリオ・アレーニの『万国全図』でこの名が使われていたため、日本では「テラ・アウストラリス」よりも広く知られた名前となった。

漢字表記は墨瓦蠟泥加または墨瓦蠟尼加とされているが、1708年に日本で出版された「地球万国一覧之図」には黒瓦蠟尼加と書かれている。

■1606年にウィレム・ヤンツがニューオランダ(現在のオーストラリア大陸)西海岸を発見。

■日本では、1606年に林羅山がキリスト教徒が唱える地球球形説を論難してハビアンと議論した際に登場した「円模の地図」が地球儀であったとされている。

■ポルトガル人キロスは「サン・ペドロとサン・パブロ」号(150トン)、「サン・ペドロ」号(120トン)、付属船「3人の王たち」号の3隻を率いて、1605年12月にスペイン領ペルーのカヤオから出帆した。

1606年5月、現バヌアツのエスピリトゥ・サント島に到達。キロスはこの島を「ラ・アウストリャリャ・デル・エスピリトゥ・サント」と名付けたが、「アウストリャリャ」(”Austrialia”)は当時のスペイン王室が属していたオーストリアのハプスブルク朝に敬意を表してのことであった。

その後の6週間、キロスの船隊は海岸線を探索しながら航海した。

1606年6月11日の夜、キロスの乗った「サン・ペドロとサン・パブロ」号は悪天候のため他の2隻と別れ別れになってしまい、(本人の言によれば)エスピリトゥ・サント島にも戻れなかったためメキシコのアカプルコへと帰還した(1606年11月到着)。

キロスに対して批判的であった士官ディエゴ・デ・プラドという人物の証言によると、指導力の欠如と反乱の勃発が「サン・ペドロとサン・パブロ」号の落伍の理由である。

トーレス指揮を執る

トーレスは15日間エスピリトゥ・サント島に留まった後、ペルー総督からの封緘命令を開いた。

命令書にはキロス不在の場合はプラドを代理にするよう指示があったが、トーレスが指揮権を手放さなかったことは幾つもの証拠からして確実である(プラド本人もそう証言している)。

ニューギニア南岸とトレス海峡

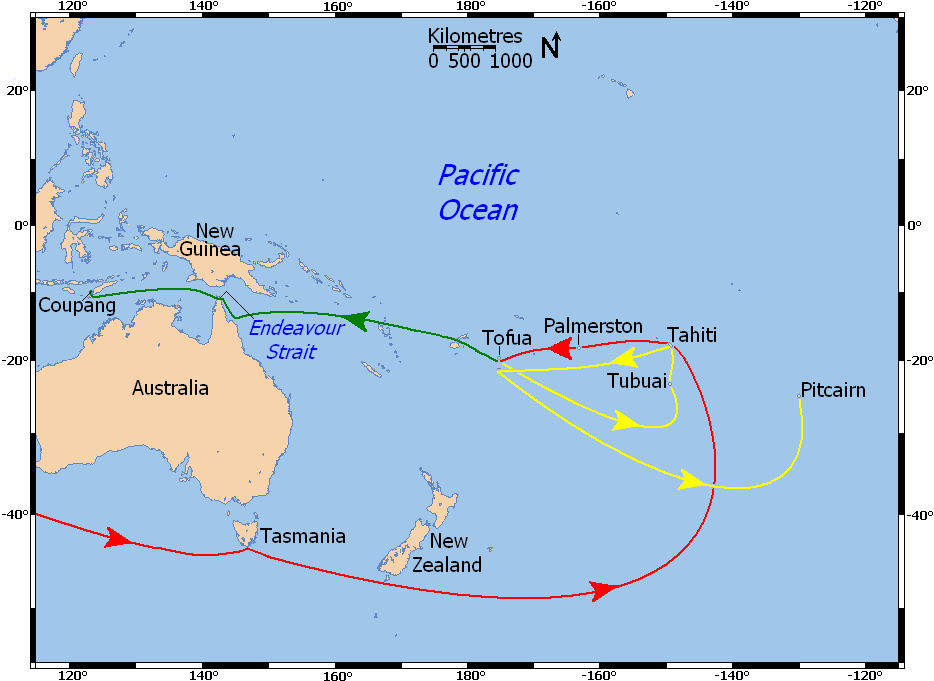

1606年6月26日に、「サン・ペドロ」号と「3人の王たち」号はトーレスの指揮の下、マニラへの針路を取った。

逆風のため、彼らはニューギニア北岸に沿う最短経路を取れなかった。

プラドの報告によると、彼らは1606年7月14日に陸地を見つけている。

それはおそらくニューギニアの南東に位置するルイジアード諸島のタグラ島であった。

航海は2か月以上も続けられ、幾度もの上陸により、スペイン領に行き着けるだけの水と食料が補充された。

スペイン人たちは、時には原住民と暴力的な接触をもった。

プラドとトーレスは妊婦を含む20人を捕虜にしたことを記録している。

プラドはパプア湾での停泊地の海図を多数スケッチしており、何枚かは現存している。

長年の間、トーレスはニューギニア寄りの航路でトレス海峡(150kmの幅がある)を通過したのだと考えられてきた。

しかし1980年にオーストラリアの歴史家ブレット・ヒルダーが論証したところでは、トレスの航路はもっとオーストラリア寄りであり、彼が通ったのは現在エンデヴァー海峡(プリンス・オブ・ウェールズ島とオーストラリア本土の間)と呼ばれている海域だという。

この探検航海によってニューギニアが大陸の一部ではないことが証明された。

10月27日、トレスはニューギニアの西端に達し、ハルマヘラ海へ向けて北上した。

1607年1月初旬にスペイン領のテルナテ島に到達した。3月1日にマニラに向けて出帆し、3月22日に到着。

航海の結果

マニラに着いた彼らは全く人々から関心を得られなかったが、トレスはスペインに戻って詳細な報告書を国王に提出しようと計画した。

1607年6月1日、南米からマニラへ、2隻の船が到着した。

その片方はキロスの旗艦「サン・ペドロとサン・パブロ」号であった。

改称されていたが、乗務員の一部は残存していた。

キロスがまだ生きていることを知ったトレスはすぐに報告書をキロスに送った。

この文書は現存していないが、キロスはそれを自分の数多い記録の一部として国王に見せ、次の航海に出るべく王の心を揺さぶる材料にした。

それ以降、トーレス、その部下たち、捕虜たちは完全に歴史上から姿を消した。

彼らのその後は不明である。プラドは(ことによるとニューギニア人の捕虜を1人連れて)スペインに帰った。

トレスの記録の大半は出版されなかったが、海図やプラドの長々しい報告書とともにスペインの公文書館に収められた。

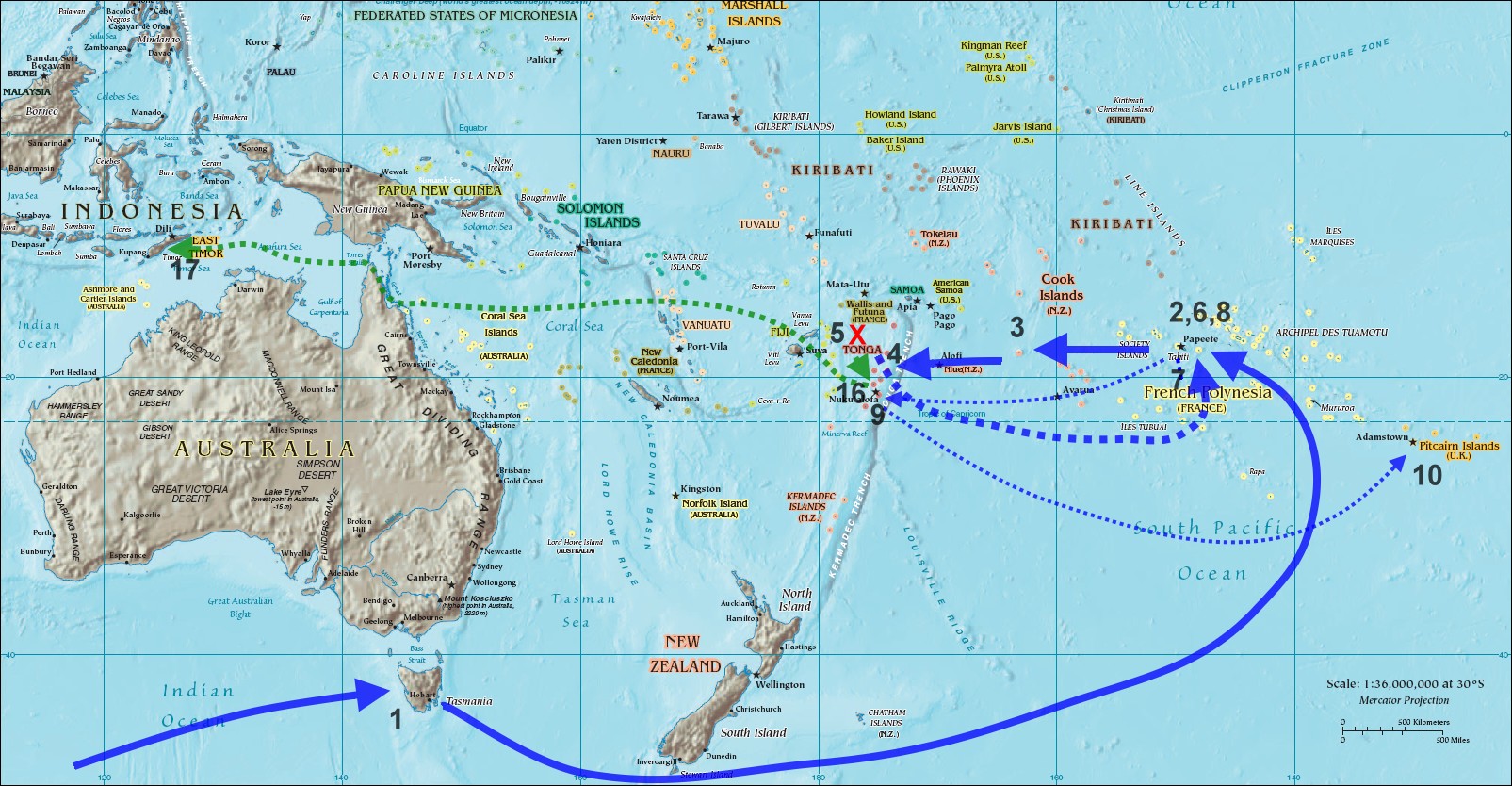

1762年から65年のある時、イギリス海軍の水路学者アレグザンダー・ダリンプル(Alexander Dalrymple)はトレスの報告書を目にしたという。

この情報がジョゼフ・バンクスを通じてジェイムズ・クックに伝えられたことは確実である。

★ルイス・バエス・デ・トーレス(Luis Váez de Torres, 1565年頃 – ?)はスペイン王室に仕えた海洋探検家である。

オーストラリア大陸とニューギニア島の間を(記録に残る限り、西洋人としては)初めて航行し、海峡にトレス海峡の名を残した。

名前はポルトガル風にLuís Vaz de Torresとも書かれる。日本語表記は長音符を入れず「トレス」とも。

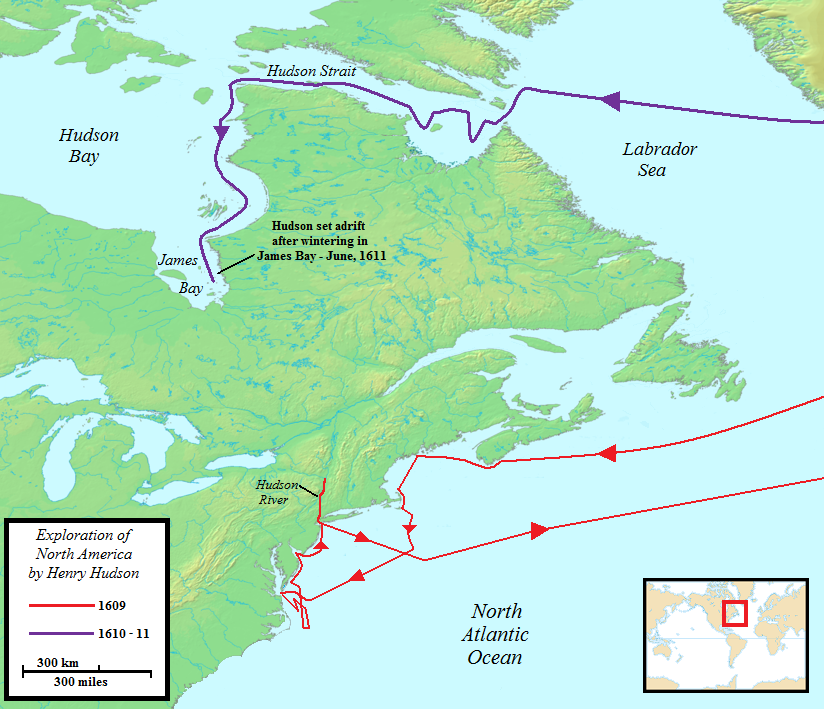

■ヘンリー・ハドソン(Henry Hudson、1560年代~70年頃 – 1611年?)はイングランドの航海士、探検家。北アメリカ東海岸やカナダ北東部を探検した。

ハドソン湾、ハドソン海峡、ハドソン川は彼の名にちなむ。

ハドソンは1607年にモスクワ会社(モスクワ大公国との貿易を独占するイングランド最初の勅許会社)に雇われた。

同年彼は北極海に向かって船出し、北極点の577海里(1,069km)南にまで達したが夏でも融けない厚い海氷に閉ざされて先に進めず、9月にイングランドに戻ってきた。

彼の到達したスヴァールバル諸島は、直後から捕鯨の拠点となった。イギリスとオランダとの間で激しいクジラ捕獲競争が繰り広げられ、スピッツベルゲン島の港はクジラの水揚げや鯨油生産などの産業で栄えた。

1608年には北東航路に再挑戦するためロシア北方に出港した。ノヴァヤゼムリャの付近まで達したものの、厚い氷で再びイングランドに帰らざるを得なかった。

1609年、同じくアジアへの近道を求めるオランダ東インド会社に雇われ、ハーヴ・ミーン号(Halve Maen 、英語のハーフ・ムーン号の名でも知られる)で大西洋横断航海に出た。

彼の任務は、今度はアメリカ大陸の北を周ってアジアに向かう北西航路の発見だったが、自分も含め以前の航海者がすべて氷で行く手を阻まれてきたため無理だと考えた。

同時期にジェームズタウンのヴァージニア植民地が建設されたことを聞いた彼は、北米中央部から太平洋へ出る航路を探すことにした。

ハーヴ・ミーン号はチェサピーク湾とデラウェア湾周辺を航海したが、これらの湾は太平洋にはつながっていないことが分かった。

彼はその北にあるニューヨーク湾へ入りハドソン川を遡り、オールバニーにまで達したが、これより先は川幅が狭いため戻らざるを得なかった。

結局北アメリカは当初考えられていた群島ではなく大陸であり、太平洋への水路はなかったことが後に判明している。

ハドソン川の探検で、彼はモヒカン族やワッピンガー族など多くのアメリカ先住民と交易を行い、貝殻、ビーズ、そしてビーバーやカワウソの良質の毛皮を得た。

オランダはこの航海をきっかけに毛皮交易を始め、この地域への権利を主張するようになる。

こうしてニューネーデルラントが誕生し、1625年、ハドソン川河口の島マンハッタンに首都ニューアムステルダム(後のニューヨーク)が建設される。

1610年にはヴァージニア会社とイギリス東インド会社の出資により、4度目の航海を行った。

彼は新しい船ディスカバリー号を使用し、再度北西航路の開拓を目指して北米大陸を探検することとなった。

北へ向かった彼は5月にアイスランドに到達、6月にはグリーンランドに到達し、最南端を回って西へ出た。

彼はアメリカの北を迂回する北西航路をついに発見したことに興奮する。

7月25日にはハドソン海峡に達し、「怒り狂う逆波」(Furious Overfall)と後に呼ばれるほどの流れの激しい海峡を通り抜けることに成功してラブラドル半島の北端を越えた。

8月2日に後に自らの名を冠することになるカナダ北部の巨大な湾、ハドソン湾に到達する。

数ヶ月間を費やし、一帯の地図の作成と探検に費やすが、南へ向かって大きく開けたハドソン湾には太平洋への出口がどこにも見つからなかった。

11月ごろに海が氷に閉ざされたため、ハドソン湾南端のジェームズ湾に上陸し越冬を余儀なくされる。

その際、出航時に必要量を少なく見積もったことで食料が著しく欠乏したために乗組員に突き上げを食らう。

翌1611年の春にやっと氷が解け、航海を再開しようとしたが、この際に更なる探検を画策するハドソンと本国帰還を求める乗組員との間に不和が発生したとみられる。

その後6月22日に乗組員が反乱をおこし、ハドソンと息子ジョン、さらに乗組員のうち彼に従う者と病気で衰弱した者の6人が本船を下ろされ、小舟に置き去りにされた。

乗組員の日誌によると彼らには毛布、火薬、弾薬、槍、鉄製のポットにわずかな食料などが与えられたという。

その後ハドソン達はしばらく本船の後を追ったが、そのまま消息不明となった。

その後、反乱をおこした13人の乗組員のうち8人がヨーロッパに生還した。

イングランドに戻ると乗組員は逮捕され、うち数人は裁判にかけられたが、反乱行為は罪に問われることはなく釈放された。

これは生存者たちが新世界探検のための重要な情報源になると判断されたためと考えられている。

後に妻のキャサリンが資金を出し、ハドソンの捜索が行われたが発見されることはなかった。

■ジョン・スミス(英: John Smith、1580年–1631年6月21日)はイギリスの軍人、植民請負人、船乗りおよび著作家である。

現在のアメリカ合衆国バージニア州ウィリアムズバーグ市内に北アメリカでは白人による最初の恒久的植民地となったジェームズタウンを建設した。

スミスはポウハタン族インディアンとの諍いの間に、酋長の娘ポカホンタスと短期間だが交流があったことでも知られている。

スミスは1607年から1609年まで、ジェームズタウンを本拠とするバージニア植民地の指導者を務め、バージニアの多くの川やチェサピーク湾を探検した。

ロンドンに提出した、「新世界」についてのスミスの報告書はその業績と同様に重要なものであった。

大勢のイギリス人男女がスミスの切り開いた道に従って新世界に渡り、開拓者(インディアンから見れば侵略者)となった。

スミスはアメリカ北東部も探検してその地域にニューイングランドという名前を付けたことでも知られている。

その時のスミスは「ここならば誰もが自分の思うところに従って働き土地の所有者になれる。…もしその働く手しか無いにしても、…勤勉に働けば直ぐに金持ちになれる」と言って人々を励ました。

この力強いメッセージは、続く4世紀の間に何百万人もの白人をこの地域に惹きつけ、インディアンの虐殺と領土略奪を生み、「インディアン戦争」の引き金となったのである。

■サミュエル・ド・シャンプラン(Samuel de Champlain, 1567年または1570年 – 1635年12月25日)は17世紀フランスの地理学者、探検家および地図製作者。フランス王アンリ4世の意向に従い、ケベック植民地の基礎を築いた。「ヌーヴェル・フランスの父」と呼ばれる。

1603年からしばしばカナダのフランス領「ヌーヴェル・フランス」(Nouvelle France)へ渡航していた。

1604年にはド・モン卿ピエール・デュグァ (Pierre Dugua, Sieur de Monts) とともに植民活動を行った。

1608年に再びヌーヴェルフランスに向かい、セント・ローレンス川流域のケベック植民地(現ケベック)を築いた。

1635年ケベックで死亡。

■ヨーロッパ人でナイアガラの滝を最初に目撃したと言われる人々は幾人かおり、1604年フランス人探検家サミュエル・ド・シャンプランの探検団一向が探検し、彼のもとにナイアガラの滝についての報告があったことが彼の日記に残されている。

★サミュエル・ド・シャンプラン(Samuel de Champlain, 1567年または1570年 – 1635年12月25日)は17世紀フランスの地理学者、探検家および地図製作者。

フランス王アンリ4世の意向に従い、ケベック植民地の基礎を築いた。「ヌーヴェル・フランスの父」と呼ばれる。

現在のシャラント=マリティーム県ブルアージュ (Brouage) に生まれた。生年には1567年説と1570年説がある。

1603年からしばしばカナダのフランス領「ヌーヴェル・フランス」(Nouvelle France)へ渡航していた。

1604年にはド・モン卿ピエール・デュグァ (Pierre Dugua, Sieur de Monts) とともに植民活動を行った。

1608年に再びヌーヴェルフランスに向かい、セント・ローレンス川流域のケベック植民地(現ケベック)を築いた。1635年ケベックで死亡。

■ロバート・シャーリー (Sir Robert Shirley, 1581年頃 ‐ 1628年7月13日)は、イングランド王国の旅行家、冒険家。

イングランド南部サセックスに生まれる。

兄に連れられてサファヴィー朝イランへ行き、アッバース1世の軍制改革に兄とともに貢献、現地で妻を娶る。

ハプスブルク家やイングランドとの同盟を考えていたアッバース1世の命を受け、外交使節を率いてヨーロッパを訪問、行く先々で非常な歓待を受けた。

後年には逆にスチュアート朝がサファヴィー朝へ送った使節に随行するが、目的を果たす前にガズヴィーンで暗殺された。

ロバートは、1598年に5000頭の馬と共に、兄アントニーのサファヴィー朝ペルシアへの旅に同行した。

1599年12月1日から1600年5月までに及んだアンソニーの旅の目的は、イングランド民兵の規範に従ってペルシアの軍隊を訓練し、ペルシア砲兵隊を改革し訓練しなおすことだった。

役目を終えてアントニーはペルシアを去ったが、ロバートは他の14人(別の一説によると5人)の随行者とともに残った。

アッバース1世はヨーロッパ諸国と対オスマン同盟を組むために遣使することを考えており、アンソニーが自分を遣欧使節団に加えるよう主張したので、それを認める代わりにロバートを人質とした。

1600年から1608年の間に、オスマン帝国との戦闘に従軍し、勇猛な戦いぶりを見せた。

スーフィヤーンの戦いでは三度負傷したという。

そのこともあって、アッバース1世は兄アントニーがペルシアに戻ってこなくてもロバートを処罰することがなかった。

ロバートの武勇伝は、ペルシアの使節としてヨーロッパを訪れた際に誇張されて伝わり、度を越した歓待を受ける原因になった。

また、ロバートはチェルケス人の有力者の娘、テレサと結婚した。

テレサはキリスト教徒であり、凛々しくて乗馬が得意な女性だったと記録されている。

当時のサファヴィー朝はオスマン帝国と1世紀以上にわたり交戦していた。一方のオスマン帝国はフランスと同盟を組み、他のヨーロッパ諸国を圧迫していた。

1600年、シャー・アッバース1世は、オスマン帝国に対抗する同盟をヨーロッパ諸国と組むことを目論み、キズィルバシュの有力者フサインアリー・ベグ・バヤートを正使として、アントニー・シャーリーを含む使節団をヨーロッパに送る。

しかしながら、はかばかしい成果を上げられなかったので、今度はロバートを外交使節として、1608年、イングランドのジェームズ1世他、ヨーロッパの諸王の宮廷へと送った。

この使命を果たすため、ロバートはまずポーランド・リトアニア共和国を訪れ、ジグムント3世の歓待を受けた。

1609年6月にはプラハへ到着し、宮中伯の称号を得たうえ、ルドルフ2世により神聖ローマ帝国騎士に叙せられた。

ロバートはドイツからさらにフィレンツェとローマへ向かい、1609年9月27日日曜日、18人の供回りの者たちと共にローマ市に入った。

教皇パウルス5世も彼に伯爵の称号を贈った。

次にミラノ、ジェノヴァへ進み、そこからスペイン行きの船に乗った。

1609年12月、バルセロナに到着。妻テレサもこの旅に帯同させていたが、プラハにある女子修道院に預けていた。

ロバートはバルセロナから手紙を送ってテレサを呼び寄せ再会し、1611年夏までマドリードに留まった。

1611年にイングランドへ到着したが、オスマン帝国に強い利権を持つレヴァント会社の反対を受けることとなった。

1613年にペルシアへの帰路につく。

海路で喜望峰を回りインダス川の河口からムガル帝国のインドに上陸した。

当時はポルトガルがホルムズ島を占領しており、ポルトガル船に見つかると沈められる可能性があるので、遠回りする必要があった。

1615年には、ペルシアの砂漠で、ロバートの隊商が稀代の旅行家トーマス・コリャットと偶然に出会う。

その後、エスファハーンに妻テレサと共に帰還した。1615年にヨーロッパへ戻り、マドリードに住んだ。

1627年にサファヴィー朝へ向かう英国の初めての駐ペルシア大使ドドモア・コットンを伴って、3度目のペルシア旅行を敢行する。

しかしながら、ガズヴィーンに到着したところで二人とも毒殺された

■ウィリアム・バフィン (英語: William Baffin, 1584年 – 1622年1月23日)は、イングランドの探検家・航海者。彼の前半生については何もわかっていないが、ロンドンで下層階級に生まれたこと、自身の勤勉さと不屈の精神で次第に頭角を現したことが推測されている。

彼の名前が最も古くに登場するのは1612年で、北西航路を探す旅の主任の水先案内人として、ジェームズ・ホール船長に雇われた。

ホールはグリーンランド西岸で先住民と争い殺されたため、バフィンはその年から2年間をスピッツベルゲン島で捕鯨業に従事した(当時ムスコヴォイ会社の管轄下にあった)。

1615年、バフィンは北西航路を探す会社に入社し、小さな船ディスカヴァリー号のロバート・バイロット船長に水先案内人として同行した。

この時にハドソン海峡を調査した。

この航海におけるバフィンの天文学知識やその正確さは、2世紀後に同じ場所を通ったウィリアム・エドワード・パリー卿によって確認された。

同じ年のうちに再度ディスカヴァリー号で航海に出、デイヴィス海峡を通ってバフィン島の北に良港を見つけた。

この時発見した海峡のいくつかには、航海の後援者にちなみランカスター海峡、スミス海峡、ジョーンズ入り江の名をつけた。彼はジョン・デイヴィスがやってきたときよりも300マイル(480キロメートル)北方におり、以後236年間バフィンを超えた者は現れなかった。

彼は望みを抱いていたものの、北西航路でインドへ向かうルートの調査は打ち切られた(1818年にロス艦長に再発見されるまでバフィンの探検は疑問視されていた)。

バフィンはイギリス東インド会社の仕事に就き、1617年から1619年まで英領インドのスーラトへ向かった。

彼がこの航海で行った紅海とペルシャ湾の検分は、東インド会社に非常に有益なものとなった。

1620年代初め、イングランドとペルシャの戦い(1622年のホルムズ占領)がゲシュム島で起こっていた最中に再びホルムズ海峡に向かったが、戦闘で重傷を負い死亡した。

バフィン湾とバフィン島は、後年になって彼にちなみ名付けられた。

■【三角測量】現代のシステマティックな三角網の使用は、オランダの数学者ヴィレブロルト・スネル(スネリウス)が1615年にアルクマールからベルヘン・オプ・ゾームまでおよそ110 kmを33の三角形を含む四角形の連鎖を利用して測定したことに始まる。

この二つの町はほぼ同一子午線上にあって、緯度にして1度離れており、この測定から地球の円周長を求めることができた。

この業績は1617年の本Eratosthenes Batavus(オランダのエラトステネス)に示されている。

スネルは、平面における公式をどのように地球の丸みに対応させて修正するかの方法を計算した。

彼はまた、三角形の内側にある点の位置を、その地点において三角形の辺がなす角度から計算する後方交会法を示した。

これは、コンパスを使わなければならない頂点の方位を求める方法よりも正確に測定することができる。

これにより、まず1次の大規模三角網を最初に測量し、その後2次的な地点を1次網の中で決定していくという考えが生まれた。

ただし、スネルの使用した測量器は極めて単純なもので腕木の両端に糸を張って見通しをつけただけのものであったため結果はあまり正確ではなかった。

スネルの測定した子午線は正確ではなかったが、彼の創案した測量の方法が優れた方法であることがわかると各国で三角測量が行われるようになった。

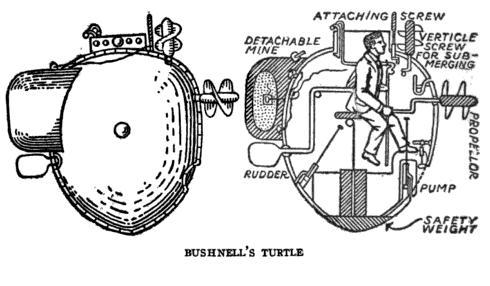

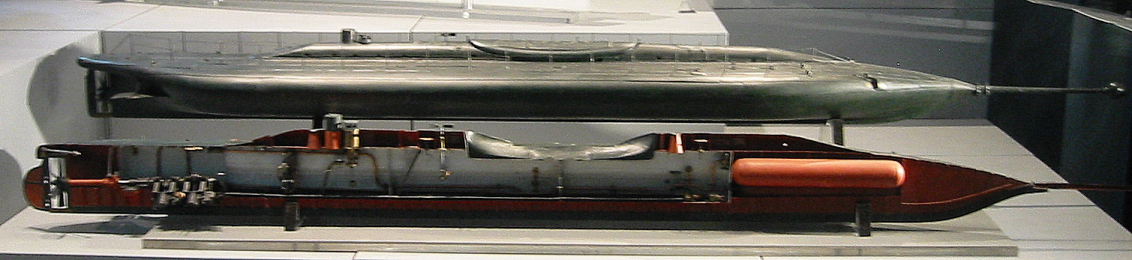

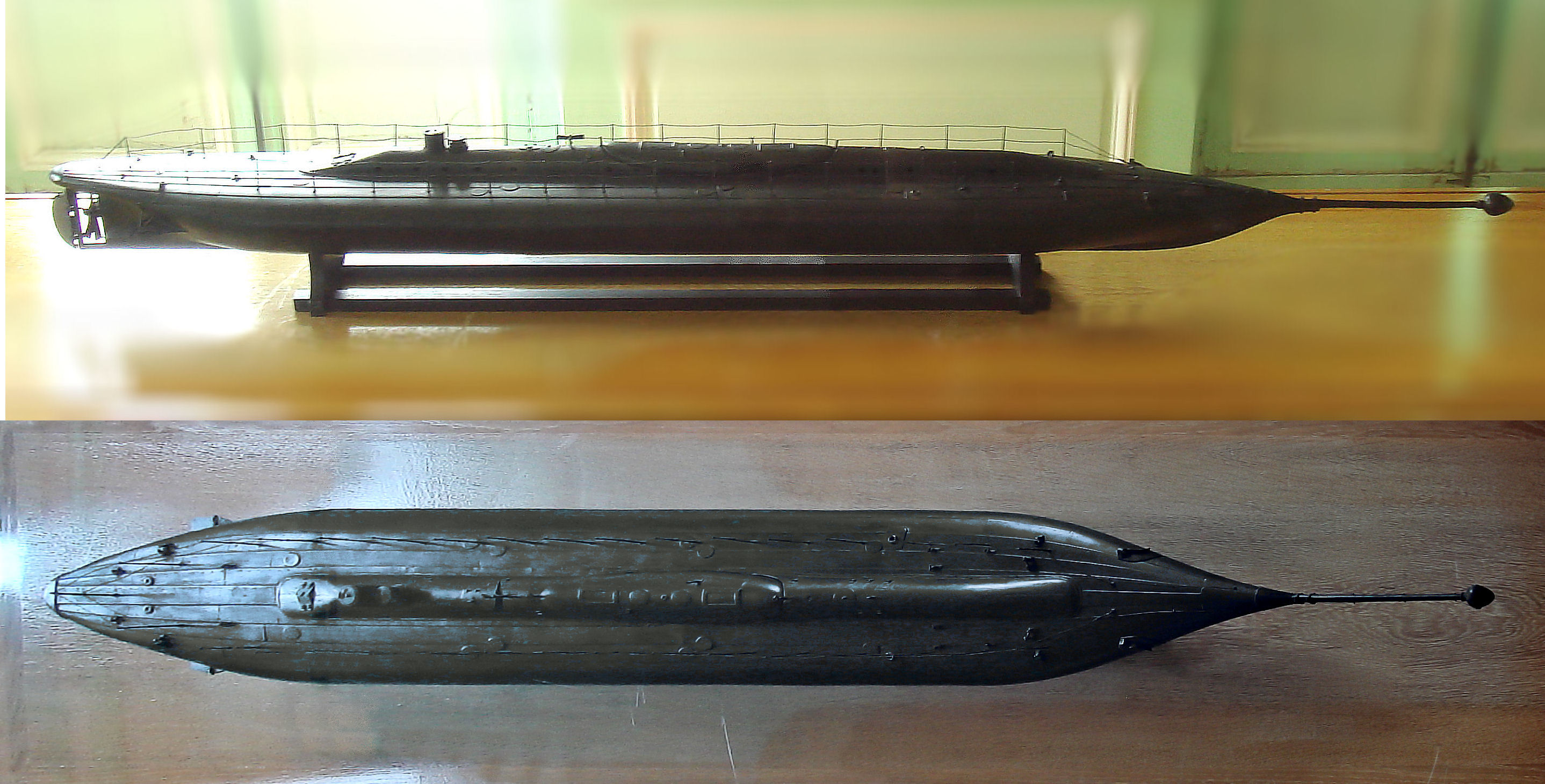

■【潜水艦】コルネリウス・ヤコプスゾーン・ドレベル(Cornelis Jacobszoon Drebbel 、1572年 – 1633年11月7日)は、オランダの発明家。1620年に史上初の航行可能な潜水艇(人力推進)を作った。光学、化学に関しても業績がある。

ドレベルは1620年、イギリス海軍のために働いていた時期に、史上最初となる航行可能な潜水艇を建造した。数学者ウィリアム・ボーン(William Bourne)の1578年の設計図を用い、木製の骨組みに革を張り、操舵可能な潜水艇を製作したのである。

1620年から24年にかけて、ドレベルは更に2隻の潜水艇を建造し試験した(1号よりは2号が、2号よりは3号のほうが大型であった)。最後の(3番目の)モデルには6本の櫂があり、16人が搭乗可能であった。このモデルはジェームズ1世および数千のロンドン市民たちの前で公開試験された。

この潜水艇は3時間に渡り水中に留まることが可能であり、ウェストミンスター=グリニッジ間を4 – 5メートルの深度で往復することができた。ドレベルはあろうことか国王をテムズ川での潜水試験に連れ込んだ。

これによりジェームズ1世は水面下を旅した最初の君主となった。

James VI / James I

ドレベルの潜水艇はテムズ川で幾度もテストされたが、海軍本部の興味を惹くには不足で、実戦には使用されることは無かった。

★艇内の空気を呼吸可能に保つためにドレベルが採った方法は、”nitre”(現代的に表現するならばおそらく硝酸カリウムないし硝酸ナトリウム)を加熱して酸素を作り出すことであった。

この操作ではカリウムないしナトリウムの酸化物または水酸化物が生じ、それが二酸化炭素を吸収したはずである。

以上の考えが正しいとすると、ドレベルは原始的な仕組みながら、フリュス(Henry Fleuss)とデイヴィス(Robert Davis)に三世紀近くも先んじてリブレーザー(rebreather)の構想を実現していたことになる。

ドレベルは錬金術師ミカエル・センディヴォギウス(Michael Sendivogius, 1566-1636)に師事したことがあり、”nitre”に関する知識はその時に得たものであろう。

ロバート・ボイルは1662年にドレベルの「液状の化学薬品」が「空気中の第五元素を、呼吸可能なものに変換」したことを書き記している。

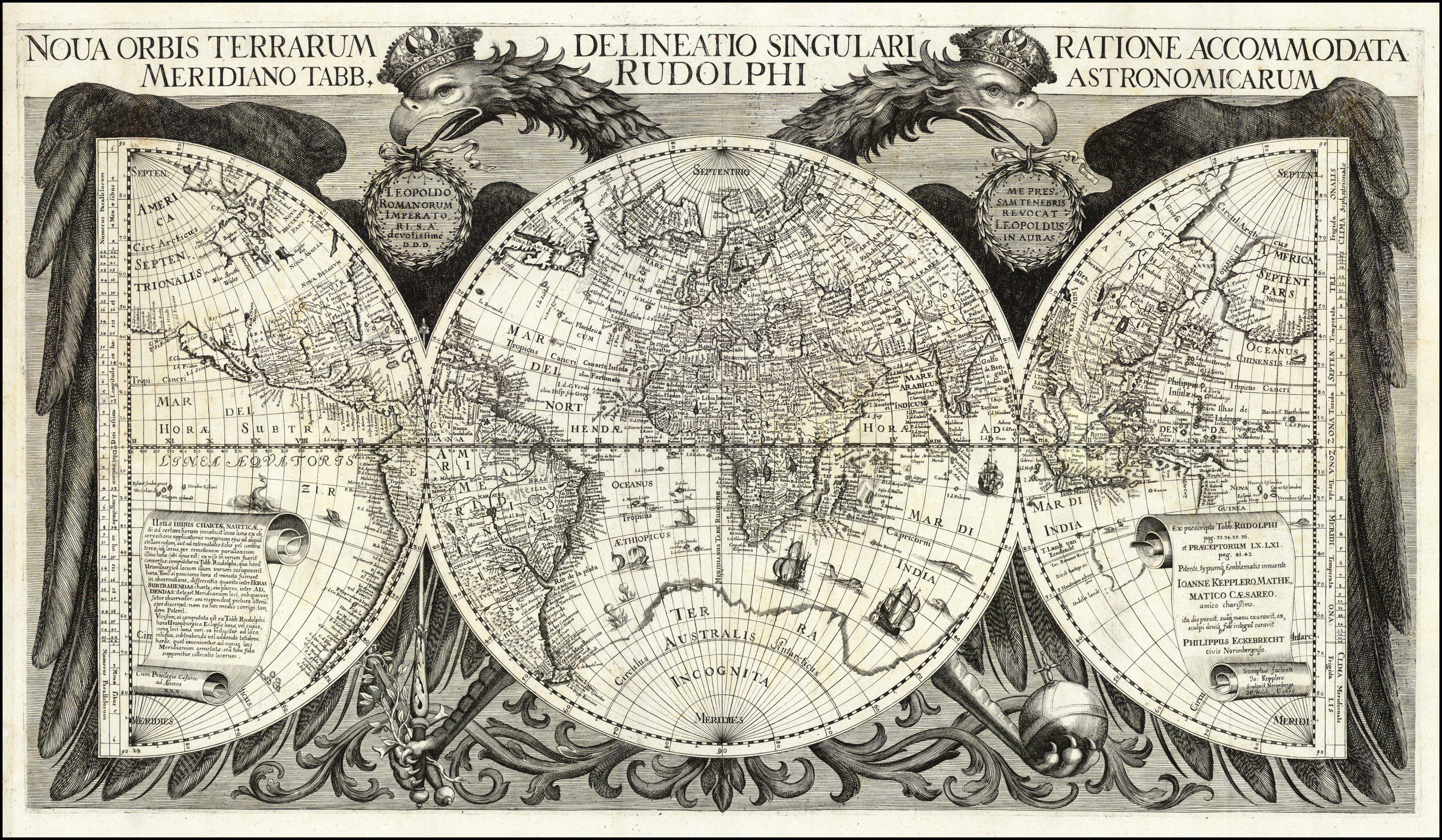

■1627年の世界地図(ケプラー作成)

■1628年の世界地図。新たに発見されたオーストラリアがメガラニカと繋がった。

■1646年にアベル・タスマンがニュージーランドを発見。

■セミョーン・イワノヴィチ・デジニョフ(シモン・デジネフ、ロシア語:Семён Ива́нович Дежнёв;ローマ字表記:Semyon (Semion, Simon) Ivanovich Dezhnev (Dezhnyov)、1605年頃 – 1673年)は、ロシア帝国の探検家。

1648年にシベリア東部への探検隊を率い、ユーラシア大陸の東端となる岬を回航して、アジアとアラスカが陸続きでないことを発見した。これは、ヴィトゥス・ベーリングの探検に約一世紀先立つものであった。

★1647年、デジニョフと同じく北ロシア(現在のアルハンゲリスク州ホルモゴルイ)出身でヤクーツクを拠点とする商人フェドット・アレクセイエフ(フェドット・アレクシーヴ)・ポポフ(Попов, Федот Алексеевич)は、コリマ川河口から北極海沿いに東へ向かう航海を組織した。

前年の1646年、イグナチェフ(Семён Ива́нович Игнатьев)という人物がコリマ川河口周辺の航海を行いセイウチのキバやクジラのヒゲなどの貴重な品を持ち帰っていたため、さらに東へ向かいこれらの産品を持ち帰ることを意図していた。

この時デジニョフはポポフに誘われ、鉱夫や先住民からの税の取り立てを行うためにポポフの航海に同行した。

彼らの目的地はおそらくはるか東のアナディリ川だったと考えられるが、海氷が行く手を阻み航海途中で引き返すことになった。

デジニョフやポポフはあきらめず、翌1648年も同じ航路に挑戦した。

彼らは90人から105人ほどの探検隊を組み7隻の船に分乗してアナディリ川を目指した。

彼らは10週間の航海の後にアナディリ川河口にたどり着いた。

これはアジア大陸の東端を周り、ベーリング海峡を南北に通過したことを意味する。

フェドット・アレクシーヴの航海の足取りは現在でも判明しているが、航海中のデジニョフの役割は記録に残っていない。

デジニョフはアナディリ川を遡りアナディルスキー・オストログ(アナディリ砦)を築き地図を作製した。

同年、デジニョフはアジア大陸先端の北岸に沿って航海し、アジアとアラスカの間の「アニアン海峡」(当時アジア大陸とアメリカ大陸の間にあると想像された海峡で、北西航路や北東航路などヨーロッパからアジアへの最短航路を構成すると考えられていた)を発見したと記録に残した。

彼は海岸沿いにチュクチ半島を回航し、古代の地図作者が想像した伝説の「タビンの岬」(Tabin Promontorium)の詳細を記録している。

またチュクチ人(”Ostrova zubatykh”)の住む二つの島を記録しているが、これはベーリング海峡中央に浮かぶダイオミード諸島を構成する二つの島と考えられる。

彼はチュクチの人々(”zubatiye”)について、下唇をセイウチの牙のかけらや石や骨で飾ることを記録している。

一方でポポフはこの年の秋にアナディリ湾沿岸で没している。

デジニョフがどの港に戻ったかは不明である。彼は1664年にコサック隊長の称号を受けた。

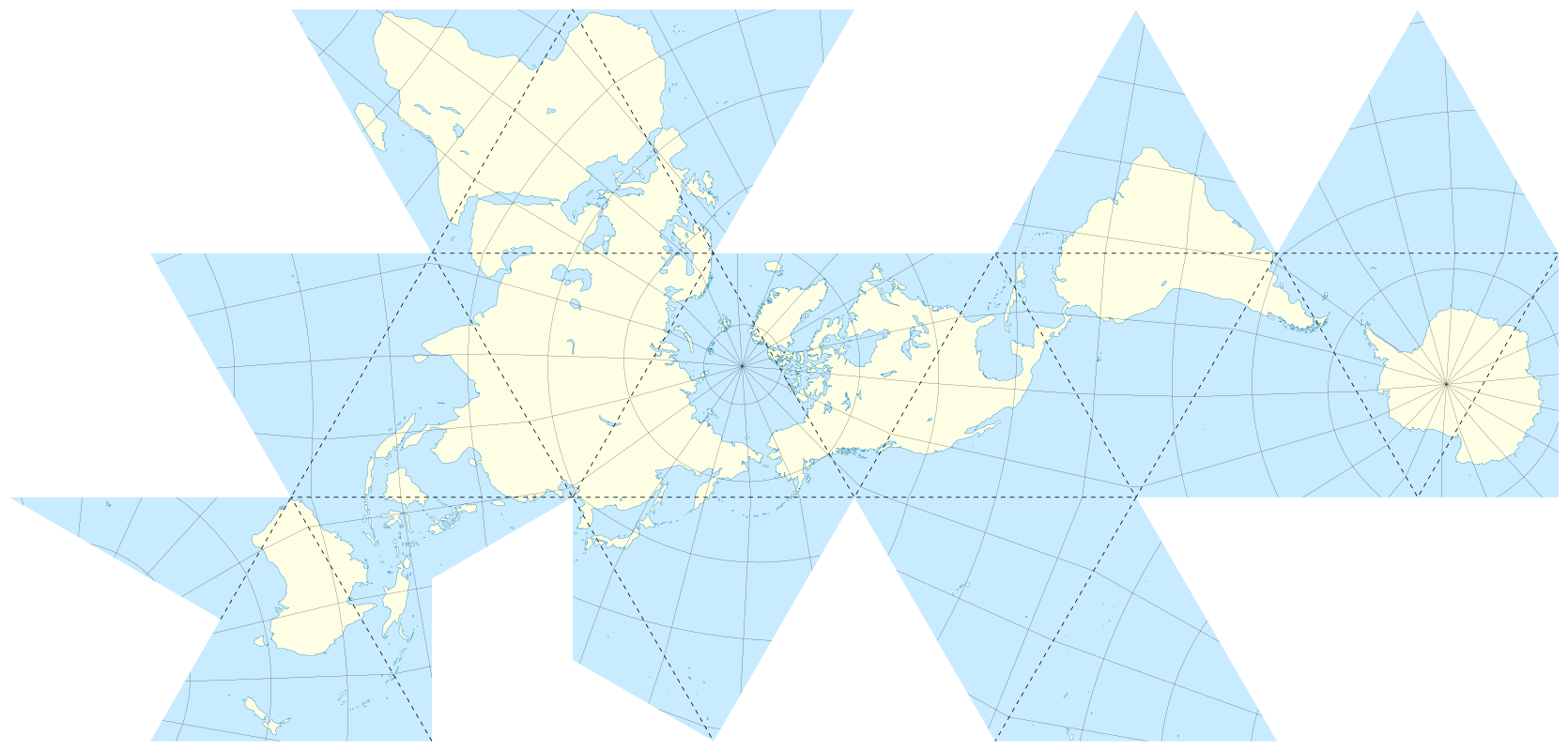

■サンソン図法(サンソンずほう)は、地図投影法の一種である。

フランス地理学の祖と言われるニコラ・サンソン(Nicolas Sanson、1600 – 1667年)が、1650年発行の地図帳に用いたことからこの名前がついている。

しかし16世紀からゲラルドゥス・メルカトルはじめ幾つかの地図帳に用いられていて、実際の考案者は分かっていない。

経線が正弦曲線(サインカーブ)で表されることから正弦曲線図法 (sinusoidal projection) とも呼ばれる。

また、イギリスの天文学者ジョン・フラムスティード (John Flamsteed) が星図に用いたことからサンソン=フラムスティード図法、また上記メルカトルの地図帳からサンソン=メルカトル図法などの名前で呼ばれることもある。

■1652年にオランダ東インド会社のヤン・ファン・リーベックが植民、後のケープタウンとなる。

当時、周辺に居住していた先住民族は「ホッテントット」とオランダ人から呼ばれたが、現在はコイコイ人と呼ぶ。

■1656年、クリスティアーン・ホイヘンスは振り子時計を発明し、1658年には、自分の時計を使えば経度が測定できると述べた。

ホイヘンスの時計は何度か船に載せられてテストされ、そのうち1664年に行われた試験航海では経度を正しく測定することができた。

しかしこの時計が役を果たすのは天候が良い時に限られ、嵐で船が揺れると時計の振幅が乱れて正しく動かなくなってしまった。

■1657年『別世界又は月世界諸国諸帝国』(Histoire comique des etats et empires de la lune)サヴィニヤン・ド・シラノ・ド・ベルジュラック(Savinien de Cyrano de Bergerac、1619年3月6日 – 1655年7月28日)は、フランスの剣術家、作家、哲学者、理学者。

作品の冒頭では、作中人物たちの会話によって、月は光の円盤などではなく地球と同じような天体であり、立って歩くこともできるだろうということ。もしかしたらそこには、我々と同じような人間が暮らしているかもしれないこと。惑星も、地球と同じような天体だろうということ。他の星々は、太陽と同じような存在であるが距離が遠すぎて、光の点にしか見えないこと。その無数の星々それぞれに、惑星があるだろうということ。宇宙は無限なのか、そこに果てはあるのか、など主人公の宇宙観が語られる。

主人公は本当に月が地球と同じような天体であるかどうかを確かめるために、いくつかの装置を作成し、月を目指す。

最初に完成させた装置は、水を入れたボトルを大量に身体にくくりつけたものだった。太陽に熱せられた水が上昇していくことを利用し、この装置を用いて、主人公は空に浮かび上がるものの、月までは到達できずに、地球の自転の影響のためか出発地のフランスから遠く離れたアメリカ大陸に着陸する。

最終的に主人公は、さまざまな偶然もあって、ロケットを六つあわせて一段となし、それを何段にもわたって配置した装置で天高く舞い上がり、月へと到達する。

一段目のロケットが燃え尽きると、二段目に点火し、二段目が燃え尽きると、三段目に点火というように、主人公の身体は急速に加速されていく。

火薬は早くに全て燃え尽き、ロケットなどの装置は全て地上に落下したものの、主人公の身体だけは、なおも月に向かって進んでいく。地球を遠く離れ、やがて月に近づくにつれ、主人公は月に向かって徐々に落下していくのを感じる。

主人公は「地球に引力があるように、月にも引力があるのだろう。

月は地球よりも質量が小さいので、その影響する範囲も小さく、月に近づいたことによって、やっとその力を感じることができたのだろう」と、ひとりつぶやく。

月には、四本足で歩く知的生命体が存在し、地球人とは異なる独特の風習や考え方を持っていることや、機械仕掛けのしゃべる本L’Autre monde ou les États et empires de la Lune など、月世界の発達した科学文明の様子が叙述される。

■1662年の世界地図。メガラニカは描かれていない。

■ブラウ図(1664年)

■【三角測量】スネルの方法は、1669年から1670年にかけてパリ子午線上で緯度1度の長さをパリから北へアミアン近郊のスルドンの時計塔まで13の三角形の連鎖により測量したジャン・ピカールに引き継がれた。

器具の改良と精度の向上により、ピカールは地球の半径をかなり正確に測定した最初の人物となった。

■ルネ=ロベール・カヴリエ・シュ・ド・ラ・サール(René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle、1643年11月21日 – 1687年3月19日)は、フランス人探検家。アメリカ合衆国とカナダの五大湖地域、ミシシッピ川、メキシコ湾を探険し、ミシシッピベイスン全体をフランス領として主張し、「ルイジアナ」と名付けた人物である。

父親の遺産を使い果たしたラ・サールは、1667年に新大陸のヌーベルフランスへ行き、前年に当地へ移住していた聖スルピス会の僧侶であった彼の兄弟のジャンを訪ねた。

ネイティブアメリカンのイロコイは、彼にミシシッピ川につながるオハイオ川と呼ばれる大きな川を教えた。彼はこの川がカリフォルニア湾まで通じていると考え、中国にたどりつく西へ向かう道を見つける遠征を計画した。

1669年、ラ・サールの最初の遠征隊はオハイオ川に到達し、5艘のカヌーと12人の隊員とともにケンタッキー州ルイビルまで行ったが、1672年にルイ・ジョリエが発見するミシシッピ川にはたどり着けなかった。

次にラ・サールは、毛皮交易の一環として、オンタリオ湖にある現在のキングストン (オンタリオ州)にフロンテナック砦を建設しようともくろんだ。1673年にできたこの砦は、ラ・サールのパトロンであるヌーベルフランス総督、ルイ・デ・フロントナックにちなんで名付けられた。

フロントナックの援助を受けて、ラ・サールは毛皮交易の特権と辺境の砦の建設の許可だけではなく、貴族の称号も受けた。

1679年8月7日、ラ・サールはナイアガラ瀑布を探険し、隊員だったアンリ・デ・トンティらと共にコンティ砦を建設し、五大湖を帆船で探険した最初の白人となった。

1680年1月、イリノイ川にはクレヴクール砦を建設する。

1682年、ミシシッピ川を下り、現在のメンフィス (テネシー州)に小さな砦を作る。

4月9日に、ミシシッピ川河口に到着した。

その後1684年の探険では、4隻の船と300人の植民者とともにフランスを出発したが、1隻はカリブ海で海賊に襲われ、2隻めはマタゴルダ湾入り江で沈み、3隻めは座礁した。

1687年、残った36名のうちの4名に、現在のテキサス州ナバソタの近くで殺された。

■1671年【パリ天文台】フランスの国際貿易と海上交通が活発化した17世紀に、ジャン=バティスト・コルベールの野心的計画から実現した。

1667年、ルイ14世の治世に建設が始まり、1671年に竣工した。

建設を担当したのはコルベールの秘書で公共事業の統括責任者シャルル・ペローと建築家クロード・ペロー **とみられるが、この2人は兄弟である。

光学機器はジュゼッペ・カンパーニ **が製作した。

建物は1730年、1810年、1834年、1850年、1951年に拡張された。最後の増築時にはジャン・プルーヴェデザインの子午線室が設置された。

パリ天文台は世界初の国の海事暦 Connaissance des temps **を1679年に出版したが、ここでは海上の船乗りが経度を確定する手段として木星の衛星による食現象を利用した。

1863年、パリ天文台は初の近代的気象図を出版した。

1882年には口径33cmの屈折天体写真儀を設置、国際協力による星表 Carte du Ciel ** プロジェクトの先鞭をつけた。

1913年11月にパリ天文台はエッフェル塔をアンテナとして使い、アメリカ海軍天文台と無線信号(電波)を交換して、2地点間の正確な経度差を決定した。

■1675年 –ホイヘンスがヒゲゼンマイのついたテンプ時計を製作、これが一般に「世界初の実用的な機械式時計」と言われている。

★フックは1657年ごろからジョヴァンニ・バッティスタ・リッチョーリの振り子機構を改良し始め、重力と計時機構について研究をすすめた。

当時の航海にとって大問題だった経度を特定する方法を思いつき、ボイルらの助けを得て特許を取得しようとしたと記している。

その過程でコイルばね(ぜんまいばね)を使った懐中時計を発明している。

しかし特許は取得せず、発明をそのままにしておいたことで大きな富を得る機会を逃してしまった。

そのことでフックは発明について用心深くなった。

ぜんまい時計についてはホイヘンスが1675年2月の Journal de Scavans に発表しているが、フックがその15年前に独自に発明していたことはほぼ確実と見られている。

1717年、Henry Sully はパリでアンクル脱進機について「ロンドンのグレシャム大学の幾何学教授だったフック博士の発明」だと記している[12]。ウィリアム・デラム もそれをフックの発明としている。

■1675年 グリニッジ天文台(グリニッジてんもんだい、英: Royal Observatory, Greenwich、旧称: Royal Greenwich Observatory)は、ロンドン郊外グリニッジ地区のテムズ川河畔グリニッジ・パーク内に存在する天文台。

ロンドン中心部から東におよそ5km、テムズ川河畔からは南におよそ800mの丘に建てられている。

1675年にイングランド国王チャールズ2世が設立した王立天文台で、初代天文台長はジョン・フラムスティード。

1957年にイースト・サセックスのハーストモンソーに移転し、「グリニッジ旧王立天文台」となった。

1990年にケンブリッジに移転した後、1998年に閉鎖され、再び「グリニッジ王立天文台」と呼ばれるようになった。

現在は観測機器はなく、史跡として維持されている。

1851年に台長エアリーが本館(当時)に子午環を設置し、窓の中心を基準として観測を行い、この地点(グリニッジ子午線上)の平均太陽時であるグリニッジ平均時を定めていた。

その後、世界共通の経度の基準(経度0度、本初子午線)と定められ、世界の経度および時刻の基準を担っていた。1833年に設置された報時球は現在も稼働している。

なお、現在では、エアリーの子午環は、正確には本初子午線ではなくなっている。

本初子午線は、エアリーの子午環から東へ、角度 5.301 秒、距離にして102.478 m の位置を通過している。

近隣のブラックヒースには、ジェームズ1世 (イングランド王)が1608年に最初7ホールを造らせたゴルフクラブがある。これは今も超一流コースとして利用されている。

★15世紀後半からヨーロッパ各国による海外進出を競う、大航海時代を迎えていたが、当時はまだ、運に任せた危険な航海が多く、海難事故が相次いでいた。

この競争を制するため、航海術の向上にいち早く取り組み、海洋国家として世界に進出を図っていたイングランドは航海の支援を目的として、天文台を建設した。

外洋の航海には正確な緯度と経度の計測が不可欠で、見渡す限りの海で緯度の計測基準となったのは星であった。

北極星の位置や見える角度から、船は緯度を割り出すことができた。

一方経度の測定には正確な時刻を知る必要からクロノメーターが開発されるとともに、時刻の基準すなわち「経度の基準」が必要になった。

■ジャン・ピカールとフィリップ・ド・ラ・イールは1679年から三角測量を使ってフランス海岸線の測量を始めたが、この時の経度の確定も木星の衛星を観測することにより行っていた。

木星の衛星を観測することはガリレオが提唱していた。

■1686年にエドモンド・ハレーが貿易風とモンスーンに関する論文や地図を発表した。

この論文の中で彼は、太陽熱が大気運動の原因であることを指摘した。彼はまた気圧と海抜高度の関係を初めて明らかにした。

■1687年にウィリアム・フィリップスというアメリカ人が西インド諸島の海底に沈んだ財宝を引き上げる目的で潜水鐘を作る。

■1690年にエドモンド・ハレーは、水中でそれまでよりも長い時間にわたって活動できる器具として潜水鐘を考案した。

この潜水鐘には水中で探索活動を行なえるように窓が取り付けられており、空気は重りを付けた樽に入れて水上から送り届ける仕組みだった。

17mの水深に一時間半潜った。空気は重りの付いた樽に詰められて供給された。

■【地球空洞説】1692年にエドモンド・ハレーが

極地方の変則的な磁気変動を説明するために地球空洞説を考案、イギリス学士院で「地球空洞説」を発表した。

これは、「水星と同じ直径の中心核と、金星および火星と同じ直径で厚さ500マイルの同心球状の二つの内核とからなる空洞地球」、という説であった。これらの殻同士は空気の層で切り離され、各々の殻はそれぞれ磁極を有しており、さらに異なる速度で自転しているとされた。

また、この説では、「地球内部は明るく、おそらくは居住可能であること」、さらに「そこから逃げてくる発光性ガスによって、揺らめくオーロラが生じる」とされた。

★エドモンド・ハレー(英語: Edmond Halley, 1656年10月29日 – 1742年1月14日)は、イギリスの天文学者、地球物理学者、数学者、気象学者、物理学者。

ハレー彗星の軌道計算を初め、多くの科学的業績で知られる。

■渋川春海や司馬江漢が西欧のものを真似て地球儀を作成し、本木良永も地球球形説を支持した。江戸末期、静岡の角田櫻岳が地球儀を作成した。

■【初めて出版された地磁気図】1698年にエドモンド・ハレーは英国海軍のパラモア号の艦長に任命され、広範囲の地磁気観測を行なった。

彼は2年をかけてこの任務を遂行し、大西洋の北緯52度から南緯52度までを航海して観測を行なった。

その結果は General Chart of the Variation of the Compass(1701年)として発表された。

これは初めて出版された地磁気図であり、現在ではハレーの線 (Halleyan lines) とも呼ばれる等偏角線が初めて描かれた海図であった。

■1699年、サミュエル・フィラーは、地平線から天頂に向かって夜空の星をつないだ架空の線を何本も作って、それをもとに経度を求める案を考え出した。

基準となる地点で、どの線がいつ、どの位置にくるのかが予測できていれば、現在地で線を観測してそのずれを調べることで経度が求められる。

しかしこの方法を使うための星のデータが不足していたため、実用化には至らなかった。

■1700年頃にオランダのファルクが作成した地球儀が世界中で用いられ、日本の平戸藩主松浦静山が入手した実物が現在も松浦史料博物館に保管されている。

■1700年の南極地図。テラ・アウストラリス・インコグニタのうち想像上の部分は細線で描かれている。

■1707年、シリー諸島で英国の軍艦4隻が座礁し、2,000名近くの死亡者を出すという事故が起こった。英国では、この事故が起きたのは航海中の経度が正しく測定できなかったからだとする見方が広まり、経度を求める動きがいっそう活発化した。

■1714年3月25日、イギリス海軍とロンドンの貿易商人・商船船長達が合同で経度に関する請願を英国議会に提出した。

■経度法(けいどほう、the Longitude Act)とは1714年7月、アン女王治世期のイギリス議会によって制定された法律で、海上において船舶自身の位置の経度を正確に測定する方法を開発した者に懸賞金(経度賞)を与えることを立法化したものである。

■1714年、ジェレミー・サッカー(en:Jeremy Thacker)は、自分が考案したクロノメーターを使えば、他のどの時計よりも正確に経度を求めることができると述べた。

これがクロノメーターという単語が初めて使われた例であり、以後、船上で使われる時計をクロノメーターと呼ぶことは一般的になっていった。

サッカーのクロノメーターは、船の揺れや気圧・湿度の変化による影響を受けないための工夫が見られたが、温度変化には対応できず、温度計の目盛りを見ながら計算を行わなければならなかった。

また、好条件が整っていても、1日あたり6秒のずれが生じた。この誤差は従来の時計よりも格段に優れたものであったが、経度誤差2分の1度を達成するには誤差を3秒以内に抑える必要があった。

■1683年から1718年までの間、ジョヴァンニ・カッシーニとその息子ジャック・カッシーニはパリ子午線をダンケルクからペルピニャンまで測量した。

■1720年【地球の大きさと形状】ジャック・カッシーニ(Jacques Cassini、1677年2月18日 – 1756年4月8日)は(ジョヴァンニ・カッシーニの息子)1713年からフランスを南北に縦断するダンケルクと、ペルピニャン間と東西に横断する測量を行い、その結果を『地球の大きさと形状』(De la grandeur et de la figure de la terre、1720年)として発表した。

測量結果と、当時支持者のあったデカルトの渦動説(星や惑星の自転や公転を流体の接触力から説明する説)からカッシーニは地球が南北に長い回転楕円体(長球)であるとした。

ブーゲーら、ニュートンの理論から予想される南北に扁平な回転楕円体(扁球)であるとする人々と論争となり、後に1735年、科学アカデミーによってラップランド(トルネ谷)とペルーへ測量遠征隊が派遣され、実際に子午線弧長の測量が行われることになり、ニュートンの理論の正しいことが証明されることになった。

■グリニッジの初代天文台長フラムスティードによってまとめられた「ブリタニカ星表」が1725年に出版。

■1726年に発表されたジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』では、不死の人がいる国にたどりついた主人公が、もし自分も死ぬことがなければ、「経度測定法や永久運動や万能薬等の発見を始め、その他もろもろの発明の完成をこの目で見ることもできよう」と語る場面があり、経度を求めることを永久運動や万能薬と同列にとらえている。

また、ウィリアム・ホガースにより1735年に発表された版画放蕩一代記では、精神病院で、木の棒を使って演奏する人、ローマ教皇のようにふるまっている人らにまじって、「経度を測定しようとしている人」が描かれている。

この頃は、「経度を発見する(finding the longitude)」という言葉自体が、不可能であるという意味で使われていた。

■1728年刊 “Cyclopaedia” より、測量機器と測量手法の図

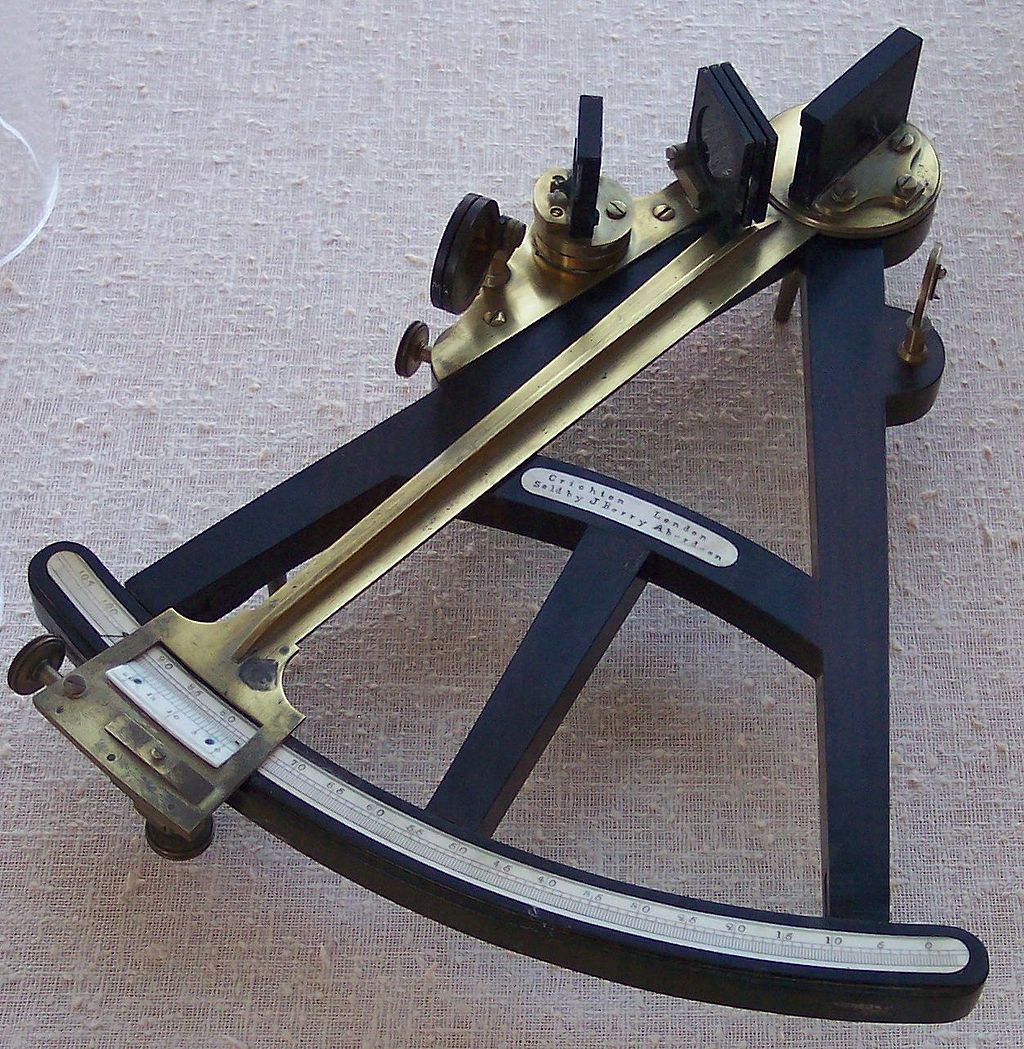

■八分儀(はちぶんぎ、Octant)は天体や物標の高度、水平方向の角度を測るための道具。測量や航海に用いられ、弧が45°(360°の八分の一)であるところからこの名がついた。測定には平面鏡の反射を利用しており、45°の弧に90°までの目盛りが書き込まれている。

この機器にちなんだ、はちぶんぎ座という星座がある。

1730年、ジョン・ハドリーによってこの機器が開発され、1732年に王立協会へ提出された。

後に、月の正確な運行表が作られると、これを利用して経度を知るためには90°を超える月と星の角度を測らねばならなかったため、八分儀よりも大きな角度を容易に測定できる六分儀が普及していった。

■航海用六分儀が、1731年頃にジョン・ハドリー(1682年-1744年)とトーマス・ゴッドフリー(英語版)(1704年-1749年)によって最初に実装された。

アイザック・ニュートン(1643年-1727年)が未発表の書簡の中で六分儀の原理に触れていることも後に発見されている。

★六分儀(ろくぶんぎ、英語: sextant)は、2つの視認可能な物体間の角距離(=見かけの角度的なへだたり)を測定するために用いられる道具であり、反射計器の一種である。

■1735年5月

18世紀に科学界とりわけフランス科学アカデミー(Académie des sciences)において地球の形状が極軸に対して扁球状か長球状であるかに関して大きな論争が巻き起こっていた。

フランスの天文学者であるジャック・カッシーニは地球の形状は極軸方向に長いという説を支持していた。

フランス国王ルイ15世と学士院は答えを出す為に二つの探検隊を派遣した。

一方は北極に近いラップランドのトルネ谷へスウェーデンの物理学者であるアンデルス・セルシウスとフランスの数学者であるピエール・ルイ・モーペルテュイの率いる探検隊が派遣され、もう一方の調査隊は赤道のエクアドルへ派遣された。

パリではそれまでにカッシーニと他の人々が正確な測量を行っていた。

1735年5月にエクアドル調査隊はフランスを離れた。コロンビアのカリブ海岸に上陸してパナマに向け出帆し、陸地を横断して太平洋からスペインによってキト植民地と呼ばれたエクアドルに向けて航海を続けた。

エクアドルでは2つのグループに別れ熱帯雨林を超えて1736年6月にキトに到着した。

ブーゲー、ラ・コンダミーヌ、ゴダンと彼等の同僚達はエクアドルのキト付近の平原から南のクエンカの町までの地球の子午線弧の曲率を測定した。これらの測量によって初めて国際的なメートル法で測定された正確な地球の大きさが確認された。

1739年にエクアドルでの緯度3度に相当する子午線弧の長さを測定する測量が完了した。

ラップランドに派遣されたモーペルテュイの調査隊は既に調査を終えて帰国していて地球が極方向に扁平な回転楕円体である事も明らかになったという報告が届いていたが、天文観測における問題は彼等をエクアドルに更に数年留まらせた。

★デカルトの説では、宇宙に渦巻く微小物質に押されて地球の形は極方向に伸びた回転楕円体(長球)になる。一方、ニュートンの説では、遠心力により地球は赤道付近が膨らんだ回転楕円体(扁球)になる。

測量結果はニュートンを支持するものとなり、これを機にヨーロッパ大陸でも急速にニュートン力学が普及していき、デカルトの自然学は影響力を失っていった。

■【クロノメーター】1735年イギリス人の木工・大工職人のちに時計職人のジョン・ハリソンは頑丈な梁に揺れや温度変化を吸収するバネを取り付け、ねじを巻いている間も機械が作動し、ねじが巻かれた当初と緩んだ後でも時計の回転力が一定になる装置を備え、温度や揺れに強い置時計「クロノメーターH1」を製作した。

H-1は翌1736年に試験のための航海に出された。ただし経度法に定められた西インド諸島ではなく、それよりも短いリスボンまでの航海となった。

航海においてH-1は正確に時を刻むことができたため、1737年に経度委員会が招集され、会合が行われた。これが記録上では経度委員会の初めての会合である。

■1737年に経度委員会が招集され、会合が行われた。これが記録上では経度委員会の初めての会合である。

委員の評価も上々であったが、この時ハリソンは、自分の時計にはまだ改良の余地があるから、西インド諸島への正式な試験航海は待って欲しいと願い出た。

そしてハリソンは、委員会から受け取った製作資金を元に、新たなクロノメーターH-2(1741年)、H-3(1757年)を発表していった。さらに1759年にはH-4が完成し、1761年から1762年にかけて、ジャマイカまでの試験航海が行われた。

81日間の航海でH-4の誤差は5.1秒であり、経度法の定める規定を達成できていた。しかし委員会はこれに納得せず、もう1度試験航海を行う必要があると結論した。

■ニコラス・クリミウスの地下世界の旅 (Nicolai Klimii iter subterraneum)(1741年)

デンマークのルズヴィ・ホルベアの風刺的小説。

主人公のニコラスは洞窟探検中に穴に落ち、地球内部の空洞へ行く。地球内面の国や、空洞内を回る惑星で奇妙な社会を見聞し、地底人の政治闘争に巻き込まれる。

■1733年から1740年まで、ジャックとその息子セザール・カッシーニ(英語版)は子午線弧の再測量を含む全国土の最初の三角測量を行い、1745年に正確な原理に基づく初めてのフランスの地図を出版した。

■【1750年から約2年間にわたり、ローマ-リミニ間の緯度差2度に相当する子午線弧の測量】

★ルジェル・ヨシプ・ボスコヴィッチ または ルッジエーロ・ジュゼッペ・ボスコヴィッチ(Rugjer Josip Bošković 、1711年5月18日 – 1787年2月13日)はアドリア海沿岸の都市ドゥブロヴニク(当時はラグーサ共和国)に生まれたイエズス会司祭、天文学者、物理学者、数学者である。イタリア、イギリス、フランスで活躍した。

物質の力を起因を点状の均一な原子に還元する考えを1758年の『自然哲学の理論』に著し、後の原子論者に影響を与えた。

幼い頃から才能を示し1725年に教育のためにローマに送られ、グレゴリアン大学(当時は Collegium Romanum)で学び、1740年には数学の教授に任じられた。

1750年から約2年間にわたり、ローマ-リミニ間の緯度差2度に相当する子午線弧の測量に従事した。

1764年にパヴィア大学の教授となり、ブレラ天文台(イタリア語版、英語版)を設立した。1773年から1783年の間はフランス国王に招かれてパリで暮らした。ミラノで没した。

大陸におけるニュートンの万有引力の法則の最初の支持者の一人であり、70冊の光学、天文学、重力の理論、気象学、幾何学の著書を著した。科学的な活動のほかに、外交的な仕事でウィーン、ロンドンなどヨーロッパ各地で活動した。

■マイヤーは1752年に月と太陽の運動に関する表(月行表)発表し、これを使えば経度法に定める範囲で経度を測定できると思った。

レオンハルト・オイラーはマイヤーの表を高く評価し、表の数式化などに協力した。そしてマイヤーは1755年、この月行表を、経度委員であった海軍のジョージ・アンソンに送った。

その後この表はハレーの後任の天文台長であるジェームズ・ブラッドリーの手に渡り、調査が行われた。ブラッドリーは1758年に調査の結果として、この表は2分の1度以内の精度で経度を求めることができると報告した。

こうして月距法に必要な3要件が出そろった形となり、委員会は詳細な審査を開始した。しかし七年戦争などの影響でその裁定は遅れ、マイヤーは結果を待たずして1762年に死去した。

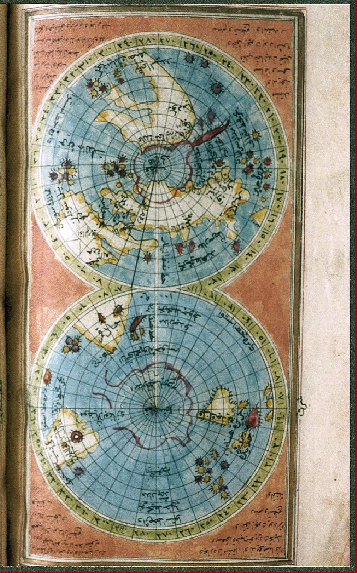

■1756年の世界地図(トルコ)

■【クロノメーター】ハリソンは1759年には直径5インチの懐中時計である4号機「クロノメーターH4」を製作、その誤差はイギリスからジャマイカまで81日間航行した間に8.1秒遅れただけ、すなわち年差にして約30秒という高性能を実現し高精度な時計の代名詞となった。

■1759年開館 (1753年設立)大英博物館(だいえいはくぶつかん、英: British Museum)は、イギリス・ロンドンにある博物館である。

世界最大の博物館の一つで、古今東西の美術品や書籍や略奪品など約800万点が収蔵されている(うち常設展示されているのは約15万点)。

収蔵品は美術品や書籍のほかに、考古学的な遺物・標本・硬貨やオルゴールなどの工芸品、世界各地の民族誌資料など多岐に渡る。

イギリス自身のものも所蔵・展示されている。余りに多岐にわたることから、常設展示だけでも一日で全てを見ることはほぼ不可能である。

★大英博物館の起源は、古美術収集家の医師ハンス・スローンの収集品にさかのぼる。

医師であり、個人としては当時最大の博物学的収集品を持つ収集家であったスローンは遺言で彼の死後、収集した美術品や稀覯書8万点の収蔵品を総合的に一括管理し一般人の利用に供することを指示した。

管財人達はイギリス議会に働きかけ、議会はすでに国に所有されていたコットン蔵書と、売りに出されていたハーレー蔵書を合わせて収容する博物館を設立することを決定した。

博物館の設立には宝くじ売り上げが充てられることになり、1753年に博物館法によって設立され、一般向けには1759年1月15日に開館した。初代館長は著名な医師で発明家でもあったゴーウィン・ナイト (Gowin Knight)。

当初はモンタギュー・ハウスで開設していたが展示品が増えるにつれて手狭になり、1823年にジョージ4世が父親から相続した蔵書を寄贈したことが契機となってキングズライブラリーが増設された。

1857年には6代目館長(主任司書)アントニオ・パニッツィの下で、現在も大英博物館を象徴する建造物となっている円形閲覧室が中庭の中央部に建設された。

しかし収蔵品の増加に追いつかないため、1881年に自然史関係の収集物を独立させた自然史博物館がサウス・ケンジントンに分館として設立された。

■ネヴィル・マスケリンは月距法に傾倒し、マイヤーの表をもとに研究を続けた。そして1761年、金星の日面通過の観測のためセントヘレナ島へ向かい、その時に月距法を用いた経度測定を行った。

日面通過の観測は天候の関係で上手くゆかなかったが、経度の測定には成功した。

これによりマスケリンは月距法に対する信頼を深め、1763年、マイヤーの理論を元にした『英国航海者ガイド』を出版した。

1765年、マスケリンの本を参考にして経度を測定した4人の船員は、全員が、誤差は1度以内だったと証言した。ただしこの方法は計算が厄介で算出するのに4時間かかることが難点であった。

■【経度の測定】クロノメーターH-4を使用した2度目の試験航海も1764年に行われた。

この時にH-4で測定したポーツマス-バルバドス間の経度は、木星衛星の食を使って求められた値と比較され、その誤差は8.5地理マイルであった。

これは経度法の規定を3倍以上上回る高い精度であった。

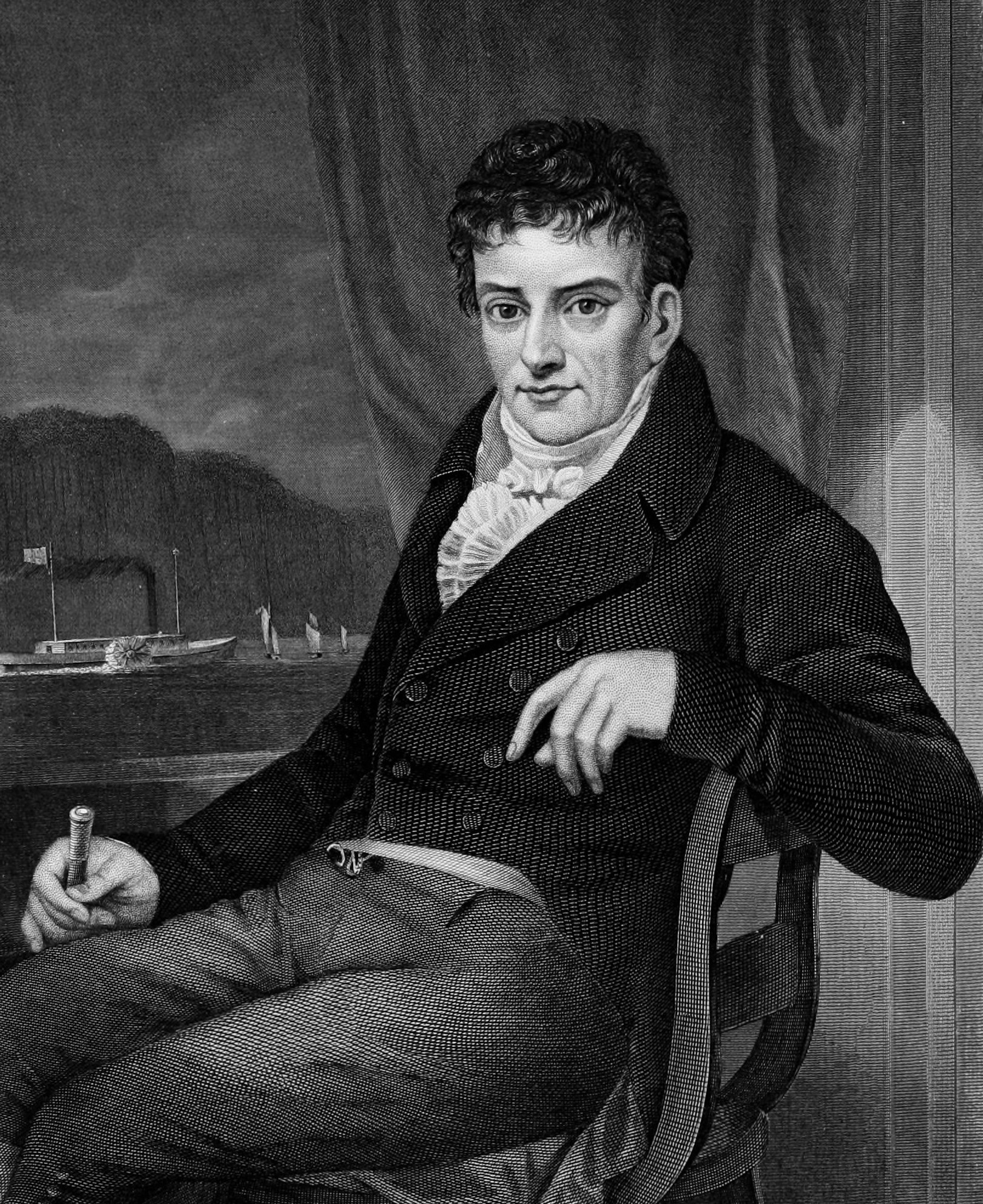

委員会は、H-4の性能についてはようやく認めたが、ハリソンが賞金を全額受け取るには、今までのクロノメーターを全部提出し、そしてH-4の機構を公開したうえで、複製を2個作らなければならないと要求した。