将棋の起源と歴史 江戸期まで

※Wikipediaの記事を使用しています

将棋の起源は、古代インドのチャトランガ(シャトランガ)であるという説がもっとも有力とされている。

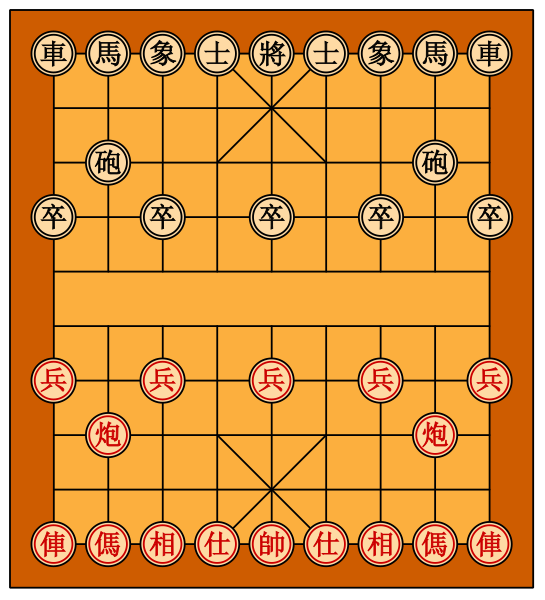

ユーラシア大陸の各地に広がってさまざまな類似の遊戯に発達したと考えられている。西洋にはチェス、中国にはシャンチー(象棋)、タイにはマークルックがある。

将棋がいつごろ日本に伝わったのかは明らかになっていない。

囲碁の碁盤が正倉院の宝物殿に納められており、囲碁の伝来が奈良時代前後とほぼ確定づけられるのとは対照的である。

伝説としては、将棋は周の武帝が作った、吉備真備が唐に渡来したときに将棋を伝えたなどといわれているが、江戸時代初めに将棋の権威づけのために創作された説であると考えられている。

日本への伝来時期はいくつかの説があるが、早いもので6世紀ごろと考えられている。

最初伝来した将棋は、現在のような平型の駒形ではないという説もある。

古代インドから直接日本へ伝来したとする説では、古代インドのチャトランガの流れを汲む立像型の駒であったとされている。

一方、6世紀ごろインドから直接ではなく、中国を経由して伝来したという説では、駒の形状は中国のシャンチー(中国象棋)と同様な平型の駒として伝来したという説もある。

チェスでは古い駒ほど写実的であるとされるが、アラビアなど古い地域において平面の駒がみられる。

また今までに立体の日本将棋駒は発見されていない。

他説としては、平安時代に入ってからの伝来であったとする説がある。

インドからアラビアを経て、中国のシャンチーが朝鮮半島から日本に伝わったというものである。

しかし平安時代には既に日本に将棋があったという説が有力である。

また、駒の形の違い(アラビア、中国などは丸型、チャトランガは立体像、日本は五角で方向が決まっている)やこれらの駒を線の交点に置くことなど将棋とどれも大きく異なる。

これに対し、東南アジアのマークルックは銀と同じ動きの駒があるが、歩にあたるビアの動きがあまりに将棋とは違うことが指摘されている。

また、将棋は相手側三列で駒が変化するがマークルックではクン、ルア、コーン、マー、メットとも「成る」ことはない。

この点も大きく将棋とは異なる。

近年はこの系統の盤戯が中国経由または直接ルートで日本に伝来したとする説がある。

また、中国を舞台とした日本と東南アジアの中継貿易は行われていたことから中国経由の伝来は十分に考えられるが、中国での現代のシャンチーの成立時期は平安時代より遅く、また現代のシャンチーはルールも異なる。

このため現代中国シャンチーが伝播したものではないと考えられている。

いずれにしても日本での、古代の日本将棋に関する文献は皆無で、各説は想像の域を出ない。

★チャンギ(장기、將棋)は、朝鮮半島の将棋類であり、2人で行うボードゲーム(盤上遊戯)の一種である。

朝鮮将棋とも言う。中華人民共和国吉林省では非物質文化遺産に指定されている。

他の将棋類と同様、紀元前の古代インドで考案されたチャトランガが起源であるとも言われており、シャンチーによく似ているが、成りによる駒の昇格がない、パスが出来るなどの特徴を持つ。

平安将棋

将棋の存在を知る文献資料として最古のものに、南北朝時代に著された『麒麟抄』があり、この第7巻には駒の字の書き方が記されているが、この記述は後世に付け足されたものであるという考え方が主流である。

藤原明衡(ふじわらのあきひら)の著とされる『新猿楽記』(1058年 – 1064年)にも将棋に関する記述があり、こちらが最古の文献資料と見なされている。

考古資料として最古のものは、奈良県の興福寺境内から発掘された駒16点で、同時に天喜6年(1058年)と書かれた木簡が出土したことから、その時代のものであると考えられている。

この当時の駒は、木簡を切って作られ、直接その上に文字を書いたとみられる簡素なものであるが、すでに現在の駒と同じ五角形をしていた。

また、前述の『新猿楽記』の記述と同時期のものであり、文献上でも裏づけが取られている。

三善為康によって作られたとされる『掌中歴』『懐中歴』をもとに、1210年 – 1221年に編纂されたと推定される習俗事典『二中歴』に、大小2種類の将棋が取り上げられている。

後世の将棋類と混同しないよう、これらは現在では平安将棋(または平安小将棋)および平安大将棋と呼ばれている。

平安将棋は現在の将棋の原型となるものであるが、相手を玉将1枚にしても勝ちになると記述されており、この当時の将棋には持ち駒の概念がなかったことがうかがえる。

これらの将棋に使われていた駒は、平安将棋にある玉将・金将・銀将・桂馬・香車・歩兵と平安大将棋のみにある銅将・鉄将・横行・猛虎・飛龍・奔車・注人である。

平安将棋の駒はチャトランガの駒(将・象・馬・車・兵)をよく保存しており、上に仏教の五宝と示しているといわれる玉・金・銀・桂・香の文字を重ねたものとする説がある。

さらに、チャトランガはその成立から戦争を模したゲームで駒の取り捨てであるが、平安将棋は持ち駒使用になっていたとする木村義徳の説もある。

古将棋においては桂馬の動きは、チャトランガ(インド)、シャンチー(中国象棋)、チェスと同様に八方桂であったのではないかという説がある。

持ち駒のルールが採用されたときに、ほかの駒とのバランスをとるために八方桂から二方桂に動きが制限されたといわれている。

将棋の発展

これは世界の将棋類で同様の傾向が見られるようだが、時代が進むにつれて必勝手順が見つかるようになり、駒の利きを増やしたり駒の種類を増やしたりして、ルールを改めることが行われるようになった。

日本将棋も例外ではない。

13世紀ごろには平安大将棋に駒数を増やした大将棋が遊ばれるようになり、大将棋の飛車・角行・醉象を平安将棋に取り入れた小将棋も考案された。

15世紀ごろには複雑になりすぎた大将棋のルールを簡略化した中将棋が考案され、現在に至っている。

16世紀ごろには小将棋から醉象が除かれて現在の本将棋になったと考えられる。

元禄年間の1696年に出版された『諸象戯図式』によると、天文年中(1532年 – 1555年)に後奈良天皇が日野晴光と伊勢貞孝に命じて、小将棋から醉象の駒を除かせたとあるが、真偽のほどは定かではない。

室町末の厩図屏風には、将棋に興ずる人々が描かれている。

16世紀後半の戦国時代のものとされる一乗谷朝倉氏遺跡から、174枚もの駒が出土している。

その大半は歩兵の駒であるが、1枚だけ醉象の駒が見られ、この時期は醉象(象)を含む将棋と含まない将棋とが混在していたと推定されている。

1707年出版の赤県敦庵著作編集の将棋書「象戯網目」に「象(醉象)」の入った詰め将棋が掲載されている。

ほかのルールは現在の将棋とまったく同一である。

江戸時代に入り、さらに駒数を増やした将棋類が考案されるようになった。

天竺大将棋・大大将棋・摩訶大大将棋・泰将棋(大将棋とも。混同を避けるために「泰」が用いられた)・大局将棋などである。

ただし、これらの将棋はごく一部を除いて実際に遊ばれることはなかったと考えられている。

江戸人の遊び心がこうした多様な将棋を考案した基盤には、江戸時代に将棋が庶民のゲームとして広く普及、愛好されていた事実がある。

将棋を素材とした川柳の多さなど多くの史料が物語っており、現在よりも日常への密着度は高かった。

このことが明治以後の将棋の発展につながっていく。

持ち駒の使用

将棋の発展のうち特筆すべきものとして、「相手側から取った駒を自分側の駒として盤上に打って再利用できるルール」、すなわち「持ち駒」の使用制度が考案されたことが挙げられる。

もっとも、このルールがいつごろできたものかのかは分かっていない。現在、提唱されている説としては、おもに以下の3つがある。

16世紀16世紀ごろとする説…駒の数が持ち駒ルールに関連すると考える説である。

将棋の駒の数は上述したように徐々に減って現代の本将棋になった。

この説では、駒の減少は互いに駒が足りなくなって相手玉を詰められなくなるなどのゲーム性の低下を伴うことから、これを補うために持ち駒制度が考案されたのだと説明する。

これを前提に、駒の数が現代と同じになった16世紀頃が持ち駒制度の考案時期であるとする。

13世紀以前とする説…1300年ごろに書かれた『普通唱導集』に、将棋指しへの追悼文として「桂馬を飛ばして銀に替ふ」との文句があることを根拠とする説である。

これは持ち駒ルールを前提にした駒の交換を言っているものであると理解し、この時期には持ち駒の概念があったものと考えるものである。

11世紀以前とする説…銀の裏面の「全」に似た字や歩の裏面の「と」に似た字などは「金」の崩し字であると考えられているが、これらがそれぞれ異なる崩し字を使う理由を持ち駒制度と関連づける説である。

これらが単に「金」ではなく、あえて区別できるように書かれている理由を、取って持ち駒とした場合に元の銀や歩に戻ることが分かるようにするためだと理解すれば、成駒が区別可能か否かで持ち駒ルールの有無が分かるということになる。

そのうえで、上記奈良県で出土した最古の駒について、成駒の文字が区別可能であるからこの時期には持ち駒ルールがあったとする。

持ち駒ルールが生まれた理由もよく分かっていない。

上述した駒の数の減少に伴うゲーム性低下を補うためという説明が一般的になされるが、日本将棋よりも駒の数が少ないチェスなどの他ゲームには持ち駒制度がないことから、このほかにもさまざまな説明が試みられている。

そのひとつとして、将棋の駒である、金・銀・桂(馬)・香はいずれも資産または貿易品を表していることから、将棋は戦争という殺し合いをテーマにしたゲームではなく、資産を取り合う貿易や商売をテーマにしたゲームという側面があり、相手から奪った資産は消滅するのではなく自分のものになるのが自然であるため、持ち駒使用ルールが生まれたのだとする考察もある。

御城将棋と家元

1612年(慶長17年)ごろ、幕府は将棋と囲碁の達人であった大橋宗桂(大橋姓は没後)・加納算砂(本因坊算砂)らに俸禄(宗桂は50石5人扶持を賜わっている)を支給することを決定し、将棋(なお、初期の将棋指したちは中将棋も得意としていた)は、囲碁とともに、江戸時代の公認となった。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康ともに算砂に対し五子の手合割であったと『坐隠談叢』にある。

宗桂と算砂は将棋でも囲碁でも達人であったが、やがてそれぞれの得意分野(宗桂は将棋、算砂は囲碁)に特化していき、彼らの後継者は、それぞれ将棋所・碁所を名乗るようになった。

宗宗桂の後継者である大橋家・大橋分家・伊藤家の3家は、将棋の家元となり、そのうち最強の者が名人を称した。

現在でも名人の称号は「名人戦」というタイトルに残されている。

名人の地位は世襲のものであったが、その権威を保つためには高い棋力が求められた(たとえば、家元の地位に不満を持つ在野の強豪からの挑戦をたびたび受け、尽く退けている)ため、門下生の中で棋力の高い者を養子にして家を継がせ、名人にすることも多かった。

寛永年間(1630年ごろ)には家元3家の将棋指しが将軍御前で対局する「御城将棋」が行われるようになった。

八代将軍徳川吉宗のころには、年に1度、11月17日に御城将棋を行うことを制度化し、現在ではこの日付(11月17日)が「将棋の日」となっている。

江戸時代中期までの将棋指しは、指し将棋だけでなく、詰将棋の能力も競い合った。

特に伊藤家の伊藤看寿の作品である『将棋図巧』は現在でも最高峰の作品として知られている(なお、伊藤看寿は早逝したため存命中に名人とならなかったが、没後に名人位を贈られた)。

将棋図巧(しょうぎずこう)は、江戸時代の将棋指し伊藤看寿により、宝暦五年(1755年)3月に江戸幕府に献上された詰将棋の作品集である。原書名は「象棋百番奇巧図式」という。兄の七世名人三代伊藤宗看が著した「将棋無双(象戯作物)」と並んで、江戸時代における詰将棋の最高峰といわれている。

![[解説 谷川浩司]の図式全集 将棋図巧](https://i0.wp.com/m.media-amazon.com/images/I/416snzg0SwL.jpg?w=1140&ssl=1)

名人襲位の際には、江戸幕府に詰将棋の作品集を献上するのが慣例であった。

徳川 家治(とくがわ いえはる)は江戸幕府の第10代将軍である(在職:宝暦10年 (1760年) – 天明6年 (1786年))。

父は第9代将軍・徳川家重。将棋を趣味としていた。七段を允許されている。

棋譜が残っており、関西将棋会館は「周囲が若干緩めて対局している風が棋譜から感じられ、正直実力七段は疑問ではあるが、 非常に筋の良い軽い棋風で現在のアマ高段の力は十分にある」と評価する。

家治は新しい将棋用語を考案し、例えば右上から「いろはにほへとちりぬるを」などと呼んだ。

詰将棋を作成する才能に優れ、図式集『御撰象棊攷格』百番を著している。

詰将棋作家としても名高いプロ棋士の二上達也は、家治の指将棋については「所詮は旦那芸」と切り捨てているが、詰将棋については「他の追随を許さぬ名作・好作を残している」と絶賛している。

一方でマナーは悪く、対局中に難局の場面で、待ったをして、駒を元に戻したとも伝えられている。

江戸時代後期には大橋宗英が名人となり、現代につながるさまざまな戦法を開発した。

榊原橘仙斎の『将棋営中日記』の中で挙げられた一世から十一世までの歴代家元の中では最強の名人と謳われ、「守りを固める」などの「負けにくい将棋」を指すという戦術、飛車先交換の有利性など大局観の革命をもたらした人物でもある事から「近代将棋の祖」ともいわれている。

さらに、大橋家の門下生であった天野宗歩は、当時並ぶ者のいない最強の棋士として知られ、「実力十三段」と恐れられ、のちに「棋聖」と呼ばれるようになった。

十三世名人関根金次郎によって棋聖の称号が公式に認められた。現在のタイトルのひとつである「棋聖戦」は、ここに由来する。

名人位が期待されたものの素行不良のために大橋家の養子となれなかった宗歩は、家元3家とは独立して活動するようになり、関西で多数の弟子を育成した。

現在のプロ棋士はほぼ全員が江戸時代の将棋家元の弟子筋にあたり、将棋家元は現代将棋界の基礎となっている。

なお、現在では伊藤家に連なる一門が多数であるが、関西を中心に天野宗歩の系譜に属する棋士も多い。

江戸時代の棋譜は「日本将棋大系」にまとめられている。

ゲーム、アニメ、イラストなどを学びたい方必見!【大阪アミューズメントメディア専門学校】

簡単インストール完備で楽々スタート!